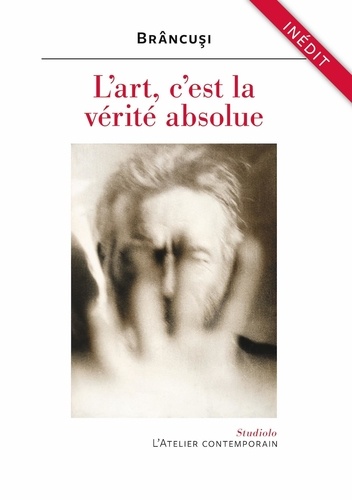

L'art, c'est la vérité absolue. Notes et aphorismes

Les propos, aphorismes, et phrases éparses du sculpteur Constantin Brancusi se trouvent pour la première fois rassemblés dans ce volume. Qui est, de ce fait, d'une importance essentielle pour la recherche en histoire de l'art, mais aussi pour quiconque souhaite approfondir la connaissance de cette oeuvre qui fut à la pointe du modernisme, dans la première moitié du XXe siècle. Le sculpteur roumain naturalisé français n'a cessé d'écrire, dans sa langue maternelle mais aussi en français, d'une plume concise et vibrante ? : sur des pages de carnets, des bouts d'enveloppes, des papiers volants. Ce sont ces notes d'atelier que nous donne à lire l'édition érudite de Doïna Lemny, historienne de l'art et conservatrice au Centre Georges Pompidou. Cela s'inscrit dans le sillage d'une recherche et d'une passion de longue date, dont témoignent plusieurs ouvrages : entre autres, avec Marielle Tabart, Brancusi, L'Atelier - la collection, Paris, aux éditions du Centre Pompidou en 1997, et La Dation Brancusi - Dessins et archives, aux mêmes éditions, en 2003. Si divers "? propos ? " de Constantin Brancusi avaient été publiés de son vivant, notamment dans les catalogues des deux expositions que Marcel Duchamp organisa pour son ami à la Brummer Gallery de New York en 1926 et en 1933, ses écrits se trouvent ici rassemblés pour la première fois de manière rigoureuse, et exhaustive, autant qu'il est possible de l'être. Après avoir parcouru les archives conservées dans le Fonds Brancusi à la Bibliothèque Kandinsky du Centre Georges Pompidou, Doïna Lemny a pris la décision de les reclasser selon leur contenu ? : écrits autobiographiques, aphorismes, écrits sur l'art, réflexions sur la vie, historiettes, écrits divers, dont un scénario de film, écrits en roumain... C'est ce classement qui dicte les noms des différents chapitres de ce livre, dont certains reprennent des formules de l'artiste lui-même ? : "? Aphorismes ? ", "? Essais d'autobiographie ? ", "? Ecrits sur l'art ? ", "? Ecrits sur la vie ? ", "? Ecrits divers ? ", "? Essais littéraires ? ". Ainsi les Ecrits sur l'art de Constantin Brancusi seront-ils une excellente initiation à son univers esthétique, éthique, voire ésotérique, alors qu'une grande exposition lui sera consacrée au Centre Georges Pompidou au printemps 2024. Sa langue maternelle étant le roumain, Constantin Brancusi n'avait certes pas la même aisance à manier le français que ses amis français Marcel Duchamp ou Henri-Pierre Roché, et cette édition est d'ailleurs fidèle à ses maladresses et à ses ratures, qui participent de la dimension incisive et sauvage de sa pensée. Mais il s'était constitué un univers philosophique cohérent et fascinant, fondé sur son expérience singulière de la vie et de la création. Comme le note Doïna Lemny dans son éclairante introduction, "? tous ceux qui ont rencontré Brancusi témoignent de leur admiration pour ses réflexions, parfois résumées sous forme d'aphorismes, sur la vie, sur l'art, sur la création, qu'il énonçait et qui prenaient une charge émotionnelle lorsqu'elles résonnaient dans l'ambiance mystérieuse de son atelier. ? " Ces notes d'atelier témoignent aussi bien de considérations morales que de considérations esthétiques, notamment à propos de la forme des pyramides égyptiennes, dont l'enseignement était pour lui inépuisable ? : "? Dans mon monde, il n'y a plus de lutte pour un place plus haute - la pyramide est démolie, et le champ est infini. Ici chacun est avec ce qu'il est venu : à sa place, il n'est ni plus grand, ni plus petit ; il n'a ni plus de mérite, ni plus de défaut, il est ce qu'il est, ce n'est pas lui qui s'est fait. ? " Qui plus est, ces notes témoignent non seulement d'une exigeante quête personnelle, mais aussi de l'atmosphère artistique parisienne qui a vu naître le courant moderniste. L'atelier de Constantin Brancusi était un lieu de rencontre, dans les années 1920, pour Marcel Duchamp, Francis Picabia, Tristan Tzara, Erik Satie, "? qui improvisaient là de vrais débats sur l'art, la vie culturelle, la musique, Dada ? ", comme le rappelle Doïna Lemny. La plupart ont laissé des notes rapportant les propos du sculpteur, qui furent publiées plus tard, dans des magazines de l'époque ou des livres de souvenirs. C'est pourquoi à cette présente édition des écrits de l'artiste s'ajoutent quelques textes historiques importants, publiés de son vivant par des amis, écrivains, artistes et journalistes, qui l'ont bien connu, qui ont pu s'entretenir avec lui, et qui déjà s'étaient fait les passeurs de sa parole ? : Paul Morand, Roger Vitrac, Dorothy Dudley, Irène Codréano, Marcel Mihalovici, Beatrice Wood.

04/2024