Henri Meschonnic

Extraits

Autres philosophes

Thoreau, yogi des bois

11/2023

Critique littéraire

Boris Pasternak

10/2011

Sociologie

Un éternel Treblinka

01/2008

Biographies

Ximénès Doudan (1800-1872). "Une perle inconnue" suivi d'un choix de lettres

02/2024

Littérature étrangère

L'empreinte de toute chose

02/2014

Lettres classiques

Les illuminations

03/2024

Histoire de l'art

Les Annales du théâtre et de la musique

12/2021

Psychologie, psychanalyse

Oeuvres complètes. Tome 4 (1982-1984)

06/2020

Religion

Etudes sur la sainte vierge tiii 1954

04/1997

Rois de France

Histoire des rois et reines de France

09/2023

Littérature française

L'Opéra du moi

09/2023

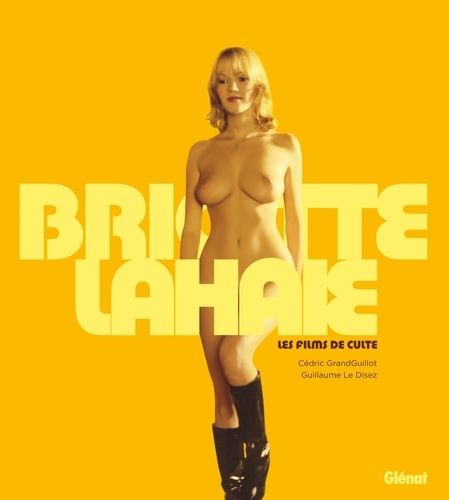

Cinéma

Brigitte Lahaie. Les films de culte, avec 1 DVD

11/2016

Critique littéraire

Cahiers d'Ivry Février 1947 Mars 1948. Coffret 2 volumes, Cahiers 233 à 309 ; Cahiers 310 à 406

10/2011

Histoire ancienne

Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité

11/1971

Spécialités médicales

Actualités en échographie de l'appareil locomoteur. Tome 15

01/2019

Critique littéraire

Chien de lisard

01/2017

Ecrits sur l'art

Langages tissés

10/2022

Du XVIe au XIXe siècle

Du monde au désert, l'aspiration à la solitude au XVIIe siècle

04/2021

Méthodologie

Philosopher. Kit de démarrage

09/2022

Régionalisme

Le Chevalier Bayard héros national suivi d'un Petit dictionnaire des personnages les plus importants de son époque (1476-1524)

07/1990

Histoire du droit

Memoire pour dame jeanne de saint-remy de valois, epouse du comte de la motte

12/2021

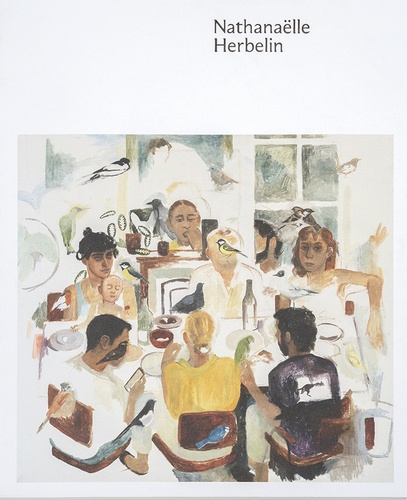

Art contemporain

Nathanaëlle Herbelin

03/2023

Education spécialisée dans le

Tout le DEES en fiches mémos. Diplôme d'état Educateur spécialisé, Edition 2022

04/2022

Cinéma

La musique au cinéma. 2e édition revue et augmentée

01/2019

Littérature française

Oeuvres complètes / Victor Segalen. Tome 1

10/1995

Développement personnel

Les nouveaux sages. Ou comment nous réenchantons le monde

09/2017

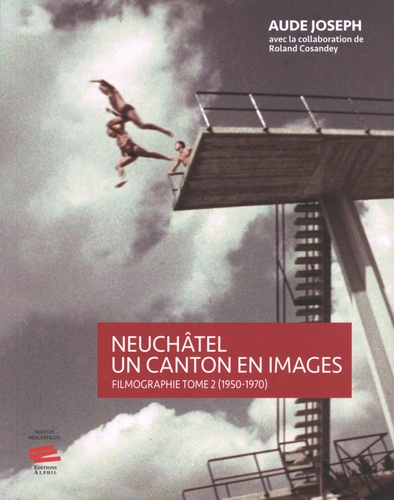

Suisse

Neuchâtel, un canton en images. Filmographie tome 2 (1950-1970)

02/2021

Critique littéraire

Lettres à une dame d'Amérique, Mina Curtiss

11/2003

Ecrits sur l'art

Esprit Pop, es-tu là ?

02/2023

Poésie

Je pense à toi !

09/2021