prison poétesse terrorisme

Extraits

Littérature française

Longtemps, j'ai donné raison à Ginger Rogers

01/2020

Policiers

Le bal des frelons

02/2011

Histoire internationale

Lettres d'ailleurs. Dévoilements préliminaires d'une Prise de l'"Epervier" du Cameroun

12/2011

Littérature française

Lettres

11/2009

Littérature française

Chère brigande. Lettre à Marion du Faouët

02/2017

Essais

Peaux de vaches. Avec 1 DVD

06/2022

ouvrages généraux

Internationalisme ou Résistance (1940-1957). Une Vie Contre le Capitalisme (4e partie)

07/2023

Policiers

Une enquête d'Emily Roy et Alexis Castells : Mör

10/2017

Histoire des idées politiques

La cuisine sous clé. Recettes de cuisine d'un prisonnier politique basque et... autres considérations

02/2024

Littérature française

Romans, récits, souvenirs - Tome 1

04/2023

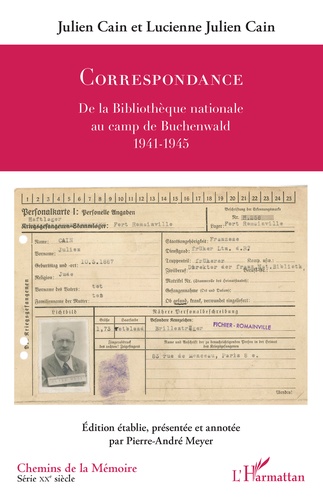

Histoire de France

Correspondance. De la Bibliothèque nationale au camp de Buchenwald (1941-1945)

09/2020

Critique littéraire

Correspondance 1908-1953. "Braises ardentes, semences de feu"

03/2012

Religion

Naissance d'un vieux prêtre

11/2012

Poches Littérature internation

Hors-la-loi. La douce empoisonneuse ; La forêt des renards perdus ; Le potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison

10/2015

Syrie

Quand s'avance l'ombre

03/2022

Littérature française

Le Crime de Lord Arthur Savile. Une nouvelle de Oscar Wilde

02/2023

Littérature française

Le jardin des absents

08/1977

Actualité médiatique France

La nation inachevée. La jeunesse face à l'école et la police

01/2022

Actualité médiatique internati

L'empire de la douleur. L'histoire cachée de la dynastie des Sackler

09/2023

Sports

Je ne suis pas un saint

03/2017

Musique, danse

Voix intérieures. Avec 1 CD audio

07/2019

Pléiades

Un roi sans divertissement et autres romans

03/2020

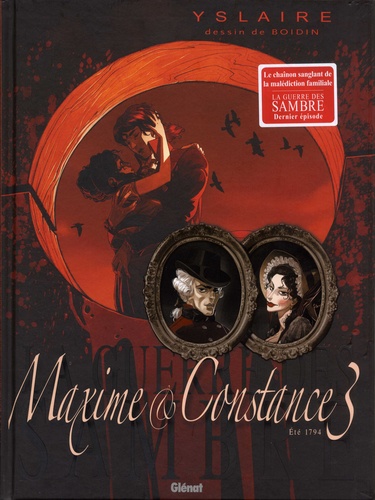

BD tout public

La guerre des Sambre : Maxime et Constance. Tome 3, Eté 1794, Le regard de la veuve

01/2018

Décoration

Pourvu qu'on ait l'ivresse. De l'alcool à l'extase : un voyage mondial à travers les arts et les lettres

11/2015

Littérature française

Pièges

09/2016

Pléiades

Histoire de ma vie. Coffret en 2 volume : Tome 2 ; Tome 3

05/2015

Critique littéraire

Dictionnaire de Stendhal

01/2003

Ouvrages généraux et thématiqu

Assistance, protection et contrôle social dans les Etats de Savoie et les Etats voisins. Textes en français et en italien

12/2021

Livres 3 ans et +

Lucinda Hote en pays Nambikwara

05/2011

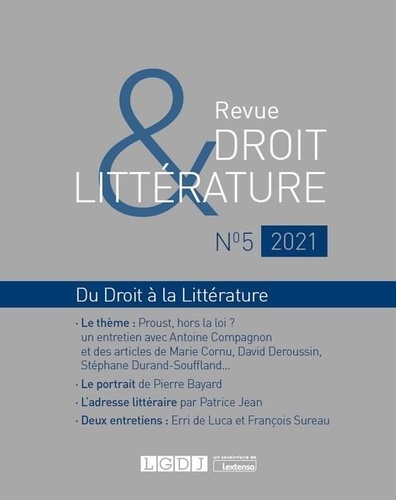

Revues de droit

Revue Droit & Littérature N° 5/2021 : Du droit à la littérature

05/2021