Yann Legendre

Extraits

Histoire de France

Philibert de Chalon. Prince d'Orange

10/2005

Portugal

Un grand week-end à Lisbonne. Edition 2021. Avec 1 Plan détachable

04/2021

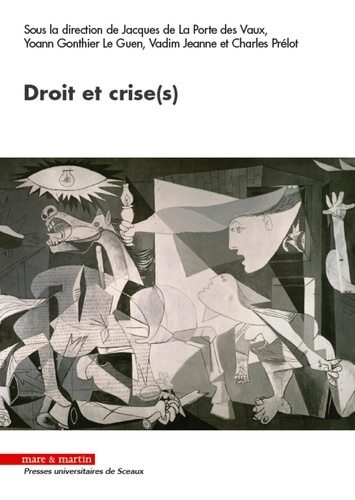

Philosophie du droit

Droit et Crise(s)

02/2021

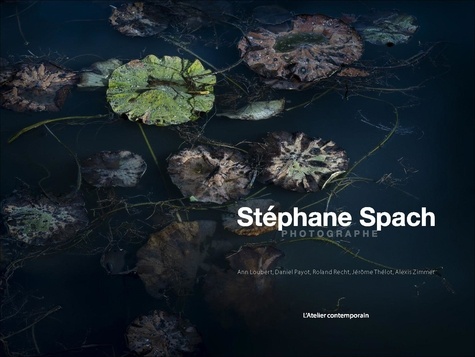

Photographes

Stéphane Spach, photographe

11/2022

Histoire et Philosophiesophie

Principes et formules du calcul des probabilités pour assigner les limites des variations des événements naturels (1813). Avec 1 CD-ROM

01/2011

Critique littéraire

Transfuge N° 119

04/2018

Critique

Dictionnaire Cervantès

09/2021

Physique, chimie

DE L'ELECTROMAGNETISME A L'ELECTROFAIBLE. Monopôles magnétiques

07/1997

Notions

Des indésirables. Quatre manières de traiter un embarras

04/2023

Sciences PCEM

Atlas d'anatomie humaine

Art contemporain

Monuments de silence. Réappropriations mémorielles dans l’art contemporain

03/2023

Musique, danse

Frédéric Chopin

05/1995

Histoire internationale

Amirouche. Une vie, deux morts, un testament, une histoire algérienne

06/2010

Histoire de France

Une mémoire partagée. Recherches sur les chirographes en milieu ecclésiastique (France et Lotharingie, Xe-mi XIIIe siècle)

10/2019

Littérature française

Sympathie pour le Diable

11/2019

Romans historiques

Joujou

10/2014

Littérature française (poches)

Romancero aux étoiles

02/1988

Histoire de France

Les Carolingiens (741-987)

05/2001

Histoire de France

L'herbe à Nicot. Amateurs de tabac, fermiers généraux et contrebandiers sous l'Ancien Régime

05/1989

Littérature française

Les Promesses du ciel et de la terre Tome 1

01/1990

Poésie

Contrée suivi de Calixto

10/2013

Histoire internationale

Saladin

11/2012

Littérature étrangère

Vila Real

02/1986

Littérature française

Contes des sages aborigènes

03/2018

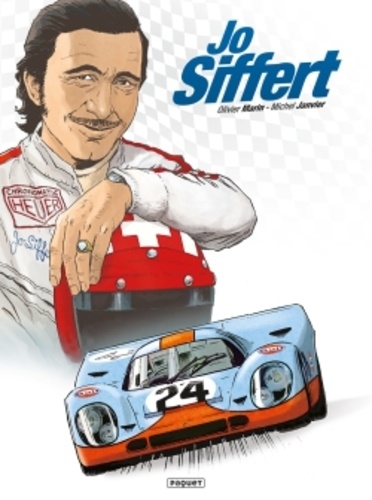

BD tout public

Jo Siffert

05/2018

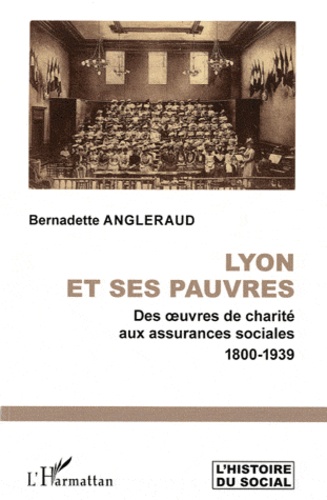

Sciences historiques

Lyon et ses pauvres. Des oeuvres de charité aux assurances sociales 1800-1939

12/2011

Littérature française

Le Bain de Diane

11/1980

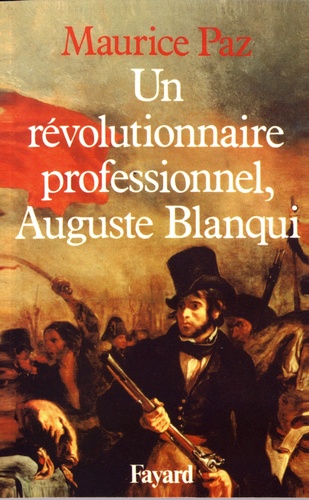

Histoire de France

Un révolutionnaire professionnel, Auguste Blanqui

11/1984

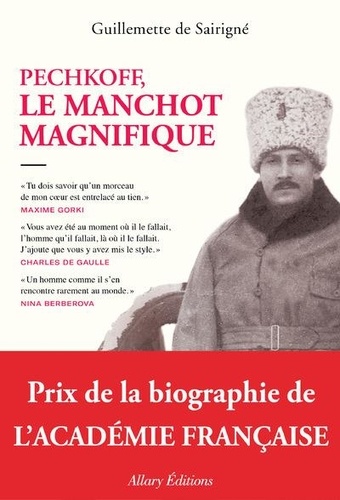

Histoire de France

Pechkoff, le manchot magnifique

09/2019

Récits de voyage

L'âme voyageuse

11/2022