membre Oulipo

Extraits

Informatique

Sécurité informatique. Ethical Hacking, Apprendre l'attaque pour mieux se défendre, 6e édition

01/2022

Droit des affaires

Traite d'analyse financière. Tomes 1 et 2

02/2022

Rock

De la musique plein la tête. Des années pop aux années punk

11/2021

Littérature anglo-saxonne

Howards End. Le legs de Mrs. Wilcox

06/2022

Religion

Y a-t-il des Africains au ciel ? Essai d'eschatologie afro-kame

05/2011

Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè

Les états généraux de France de 1468 et 1484. Recherches prosopographiques sur les députés

10/2022

Finances publiques

Financer la Justice en France : Contributions à l'étude de la construction d'un budget

03/2022

Gestion des ressources humaine

Un compromis salarial en crise. Que reste-t-il à négocier dans les entreprises ?

10/2023

Littérature étrangère

Rien d'autre sur terre

09/2018

Poésie

Inventaire des choses certaines. Edition bilingue français-italien

09/2015

Marx

Le Manifeste du parti communiste

02/1998

Sciences historiques

Dans le sillage de La Pérouse. Hommes de mer et d'outremer du Tarn

06/2012

Rock

the doors

11/2023

Rock

Chasse au trésor. 70 disques des 70's à côté desquels vous êtes peut-être passés...

04/2021

Histoire et Philosophiesophie

Tara océans. Chroniques d'une expédition scientifique

10/2012

Sciences politiques

R.D Congo : des compromissions au compromis - Résolution 2098

04/2015

Pédagogie

Débuter en collège REP. Une année pas à pas

01/2022

Droit

Lien familial, lien obligationnel, lien social. Tome 1, Lien familial et lien obligationnel

09/2013

Italie

L'Ordre royal des Deux-Siciles

09/2023

Beaux arts

New-York : 1945-1965. Art, architecture, design, danse, théâtre, musique

10/2014

Beaux arts

Figures du siècle de Louis XIV. Portraits gravés de Robert Nanteuil (v. 1623-1678)

11/2019

Manga

Vie de Mizuki Tome 1 : L'enfant

10/2012

Romans historiques

Toyotomi Hideyoshi. Le rêve du singe

11/2018

Littérature étrangère

Granny webster

05/2011

Critique littéraire

Correspondance 1925-1944. "Nos relations sont étranges"

12/2017

Musique, danse

Mikis Théodorakis par lui-même

04/2011

Art contemporain

À mains nues. Parcours de la collection du MAC VAL

04/2022

Non classé

Runes Améthyste - lot de 25 dans pochette suédine

03/2005

Travail social

L'amour en partage . Les professionnels auprès des personnes agées au secours du lien social

11/2022

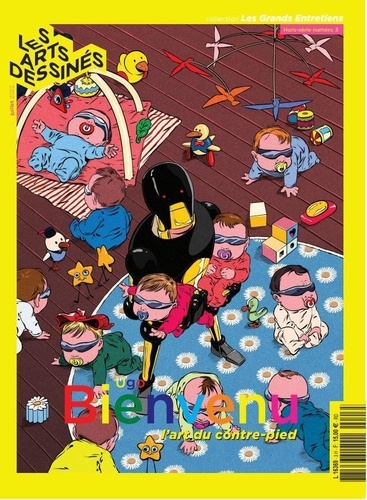

Illustration

Hs les arts dessines n°3 - ugo bienvenu - broche. Les grands entretiens

07/2022