formation bibliothecaires

Extraits

Droit

Regards civilistes sur la loi du 15 novembre 1999 relative au concubinage et au pacte civil de solidarité

04/2002

Cinéma

Conversations avec Darius Khondji. Edition bilingue français-anglais

10/2018

Sciences politiques

Armée, pouvoir et démocratie en Afrique. L'exemple du Nigéria

12/2019

Critique littéraire

L'aventure ambiguë. Un témoignage sur la condition humaine

07/2017

Critique littéraire

Les chiens se parlent sur les collines

07/1998

Philosophie

Autoportrait dans l'atelier

11/2020

Sports

La Radionavigation et l'IFR - Les bases. Tome 1, Calcul mental, matérialisation de la position dans l'espace, méthodes de changement d'axe, moyens classiques (VOR, HSI, DME, ILS, ADF, RMI...)

06/2019

Littérature érotique et sentim

Comme meurt une danse. Romance historique

05/2020

Sociologie

Bulletin du Centre d'Analyse du Discours n°4 (1980)

01/1980

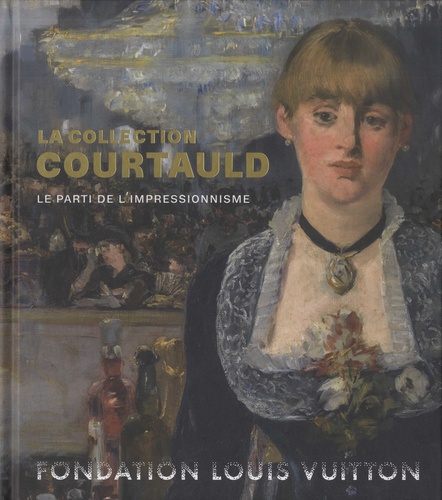

Beaux arts

La collection Courtauld. Le parti de l'impressionnisme

02/2019

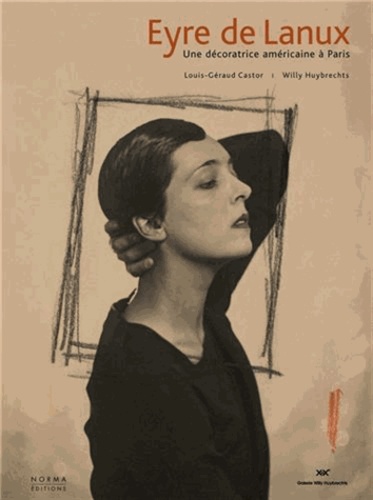

Décoration

Eyre de Lanux. Une décoratrice américaine à Paris

09/2013

Mathématiques

Mathématiques élémentaires. Toutes les maths du secondaire en un volume avec introduction aux "Maths sup'"

04/2020

Histoire internationale

La société Kongo face à la colonisation portugaise (1885-1961). Un peuple et une culture en mutations

01/2021

Littérature française

Du plus grand désordre à l'ordre parfait. Balades aux lisières du Monde

08/2022

Littérature française

La dixième symphonie

10/2015

Histoire de la musique

Pierre Schaeffer & Pierre Henry. Symphonie pour un homme seul, 1e édition

07/2021

Critique

Henri Barbusse. Mémoire du comité de défense des victimes du fascisme

07/2023

Techniques photo

Compétence Photo N° 83 : Photo de nuit. 50 astuces de pro

09/2021

Théâtre - Pièces

Super, un héros presque parfait

10/2023

Réflexologie

Maternité et réflexologie selon la tradition chinoise

06/2023

Romans historiques

La maîtresse d'école. Tome 1, Les voix de la plaine

08/2021

Pédagogie

L'exercice comparatiste en didactique. Outils et concepts pour l'étude des systèmes didactiques

07/2023

Revues

Revue internationale d'éducation N° 91, décembre 2022 : Les syndicats d'enseignements au XXIe siècle

01/2023

Ethnologie

Travail et apprentissage en Afrique de l'Ouest. Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo

10/2013

Pédagogie

FLE : l'instant et l'histoire : actes des rencontres du 29 mars 2012 à l'Alliance française de Paris Ile-de-France et du 19 octobre 2012 au CLA de Besançon

03/2013

Religion

Destins croisés. Vivre et militer à Limoges

02/2004

Sciences politiques

Mondes N° 9, Hiver 2011-201 : Enjeux et vecteurs de la diplomatie d'influence. Edition bilingue français-anglais

01/2012

Musique, danse

L'esthétique du quatuor à cordes

11/1999

Religion

Genève - Annecy

01/1985

Sciences politiques

Thématiques

03/2019