parodie Cyrano Bergerac

Extraits

Littérature française

Oeuvres. Tome 1, Conte de fées à l'usage des moyennes personnes ; Trouble dans les andains ; Vercoquin et le plancton ; J'irai cracher sur vos tombes

10/2019

Poches Littérature internation

Le roi des pirates

04/2006

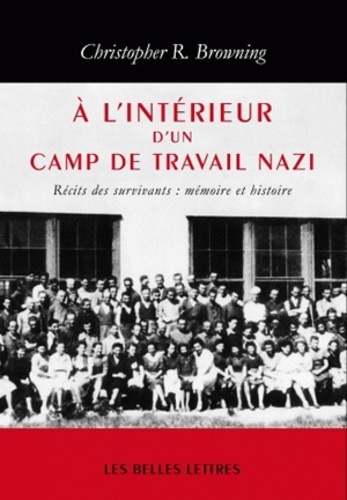

Histoire de France

A l'intérieur d'un camp de travail nazi. Récits de survivants : mémoire et histoire

10/2010

Divers

L'épopée infernale. Le livre dont vous êtes l'héroïne

10/2021

Faits de société

Lettre à la jeunesse gabonaise. Pour une intensification de la résistance morale et intellectuelle à la saga despotique des Bongo

09/2011

Cinéma

L'Avant-Garde au cinéma

06/2005

Policiers

La peine capitale

04/2016

Littérature française

Contes et nouveau recueil de conte de fées. 2 volumes

11/2018

Histoire ancienne

Enée le mal-aimé. Du roman médiéval à la bande dessinée

09/2016

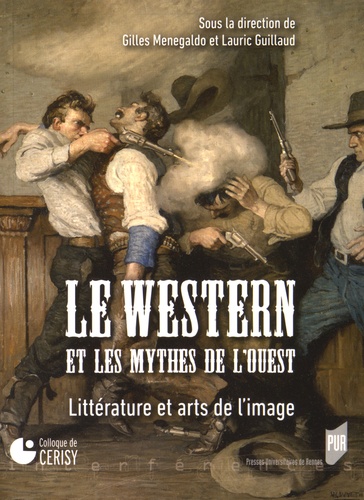

Cinéma

Le western et les mythes de l'Ouest. Littérature et arts de l'image

11/2015

Histoire internationale

Journal politique 1937-1943. Coffret 2 tomes

04/2015

Littérature française

Le sacré livre de Proutto. Suivi de Sacré Jean-Paul

04/2022

Poésie

La chasse au snark

11/2023

Sociologie

La famille, la cité, l'école et la mosquée. Sociogenèse de la religiosité d'un jeune musulman d'aujourd'hui

03/2024

Sociologie politique

Emulations N° 3/2019 : Thomas C. Schelling dans les sciences sociales. Petites et grandes stratégies

03/2021

Romans policiers

True Crime Story

02/2023

Critique littéraire

La beauté de la haine. Essais de misologie littéraire

03/2014

Cinéma

Star Wars. Anatomie d'une saga

04/2005

Cinéma

Philippe Torreton

02/2019

Musique, danse

Barbra Streisand

03/2007

Divers

Charlotte Lennox, "The Female Quixote". Agrégation d'anglais, Edition 2024-2025

11/2023

Critique littéraire

Correspondance. 1905-1944

05/2009

Policiers

San-Antonio Tome 8

05/2011

Littérature étrangère

Deuil au paradis

02/1959

Littérature étrangère

Mettons que le monde existe

05/1991

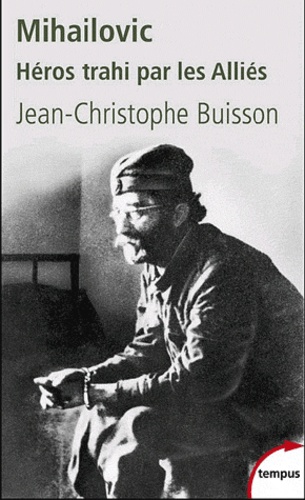

Histoire internationale

Mihailovic, Héros trahi par les Alliés (1893-1946)

02/2011

Pléiades

Oeuvres complètes

09/2009

Sciences historiques

Histoire du rire et de la dérision

09/2000

Littérature étrangère

Bebuquin ou les dilettantes du miracle

04/2019

Religion

The Reform of Port Royal

01/1978