Inquiétude Allemagne Canada

Extraits

Poésie

Mémoire vocale. 200 poèmes allemands du huitième au vingtième siècle stockés et modérés par Thomas Kling, Edition

02/2023

Revues

Kometa N° 2, hiver 2024 : Liaisons dangereuses

01/2024

Santé, diététique, beauté

Le nouveau guide des additifs

03/2017

Littérature française

Allégeance Tome 2 : Trouble massacre au couchant

11/2023

Littérature française

L'esprit sournois du hasard Tome 1 : Allégeance

06/2023

Littérature étrangère

Rien d'autre sur terre

09/2018

Philosophie

Deux intellectuels dans le siècle, Sartre et Aron

10/1995

Histoire des Etats-Unis (1776

Les grands jours qui ont changé l'Amérique

09/2021

Poésie

Sur la voie abrupte

04/2023

Musique, danse

Voix intérieures. Avec 1 CD audio

07/2019

Littérature française

Correspondance avec le mur

01/2017

Pléiades

Histoire de ma vie. Coffret en 2 volume : Tome 2 ; Tome 3

05/2015

Poésie

Sonnets de la prison de Moabit. Edition bilingue français-allemand

01/2019

Religion

La foi. Dialogue sur l'essentiel

01/1969

Critique littéraire

La Guerre de Mon Père

12/2015

Russie

Voyage au pays des Ze-Ka suivi de Le Chemin vers l’Occident

11/2022

Littérature Allemande

Femmes d'été, femmes d'hiver

02/2022

Actualité médiatique internati

Confessions d'un bon à rien. Mémoires

03/2022

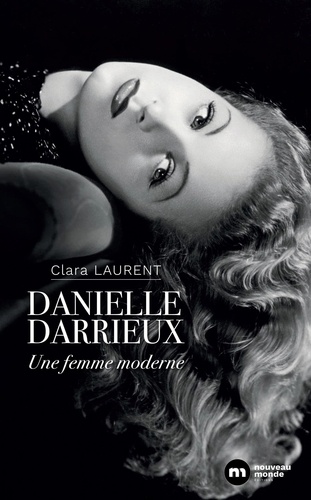

Acteurs

Danielle Darrieux. Une femme moderne

09/2023

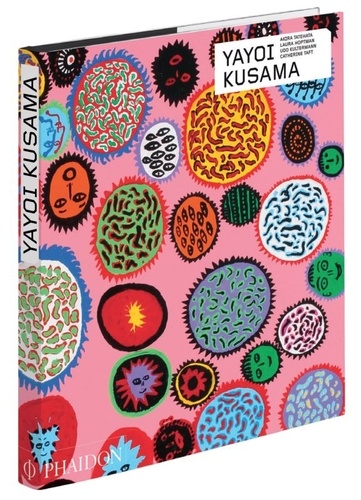

Beaux arts

Yayoi Kusama

10/2017

Romans historiques

Regarder

02/2019

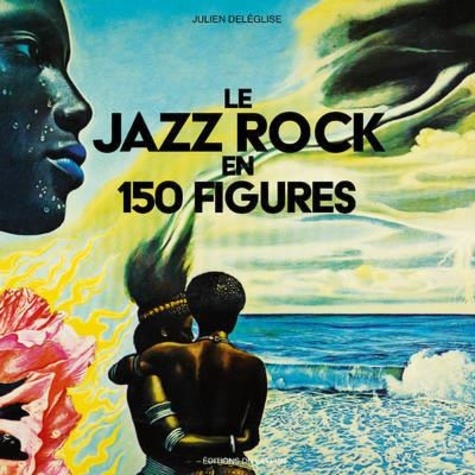

Jazz, Blues, Soul, Rap, Reggae

Jazz rock en 150 figures

12/2022

Philosophie

Faire la paix

02/2022

Psychologie, psychanalyse

ANAE N° 158, février 2019 : Anxiété, troubles neurodéveloppentaux et des apprentissages

02/2019

Thrillers

Allégeance Tome 3 : Double jeu aux limites obscures

02/2024

Scolaire lycée général et tech

Anglais 1re Spécialité Monde contemporain. Cahier élève, Edition 2020

08/2020

Animaux, nature

L'apiculture écologique de A à Z. Edition revue et corrigée

11/2020

Critique littéraire

D'une langue l'autre. L'écriture de Charles-Ferdinand Ramuz à travers le prisme de sa réception germanophone

10/2012

Littérature étrangère

Aristonomia

09/2017

Critique

Le jour d'après et autres esais. 2001-2023

03/2024