Cali Keys, Dear Caroline

Extraits

Histoire régionale

Nouvelle histoire de Mulhouse

10/2023

Religion

Eglise locale et crise africaine. Le diocèse de Dakar

06/2001

Littérature française (poches)

Les bouteilles se couchent

04/2006

Poésie

Fin du monde

09/2013

Non classé

Heros de carentan

04/2019

Fantastique

Les Cœurs des rois

11/2022

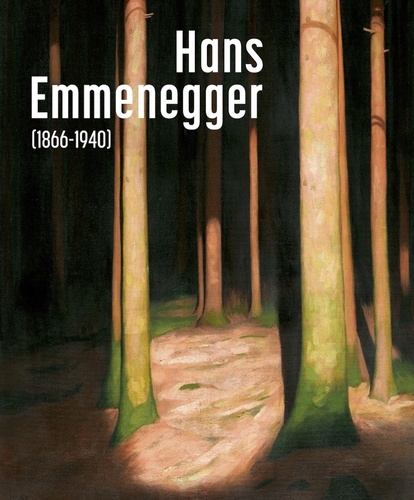

Monographies

Hans Emmenegger (1866-1940)

07/2021

Littérature étrangère

Ceux qui restent

02/2015

Contes et nouvelles

Lufthunger Pulp n°1. Le monde d'après

06/2022

Multi-Matières Général

Objectif BAC 2024 - 1re Tous les enseignements communs

07/2023

STMG (Sciences et technologies

STMG Toutes les matières Tle. Edition 2022

07/2021

ST2S (Sciences et technologies

Toutes les matières Tle ST2S. Edition 2022

07/2021

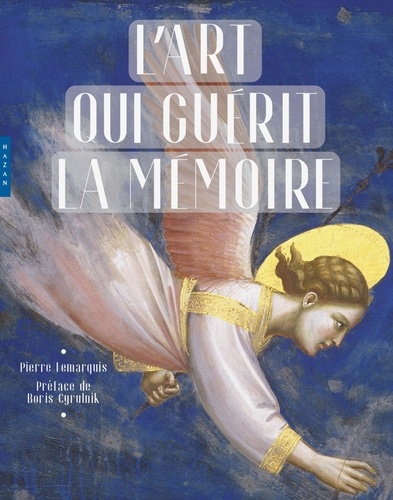

Ecrits sur l'art

L'art qui guérit la mémoire

11/2023

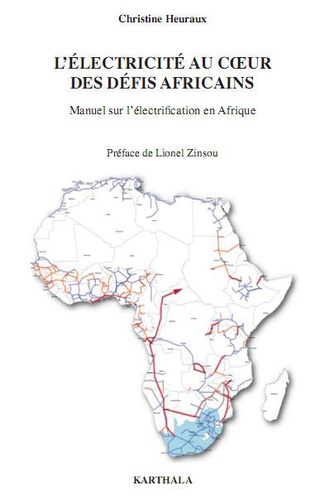

Economie

L'électricité au coeur des défis africains. Manuel sur l'électrification en Afrique

06/2010

Musique, danse

Eric Clapton. L'éternelle jeunesse d'un vieux bluesman

12/2018

Actualité politique France

L'Etat radicalisé. La France à l'ère de la mondialisation armée, Edition

10/2022

Histoire de l'art

L'argent dans l'art

04/2023

Histoire militaire

Histoire du COS

10/2022

Guides étrangers

New York en quelques jours. 7e édition. Avec 1 Plan détachable

03/2019

Critique littéraire

Revue de littérature comparée N° 355, 3/2015

12/2015

Histoire antique

De la cacophonie à la musique. La perception du son dans les sociétés antiques

11/2022

Thrillers

L'anomalie

06/2021

Théâtre

Salomé. Une pièce de théâtre de Oscar Wilde

02/2023

Archéologie

La porte de Tibère à Médamoud. Tome 1, Le décor

02/2024

Fantasy

L'âge de la folie Tome 1 : Un soupçon de haine

01/2022

Musique, danse

Concerto pour piano (partie de piano). en si mineur op. 3

La Symphonie en ré mineur (MoszWV 146) et le Caprice op. 4 (MoszWV 3) étaient également au programme. Le concert fut un succès et Anton Rubinstein en rendit compte positivement. Toutefois, le concerto pour piano est resté inédit à ce jour. Bien que les premières compositions de Moszkowski fussent publiées depuis 1874 et qu'il réservât l'opus 3 à une grande maison d'édition française qu'il avait en tête, il ne trouva pas d'éditeur tout de suite.

Il prit ensuite de la distance vis-à-vis de cette oeuvre qu'il ne désirait plus publier. Il reprit le manuscrit déjà vendu afin de réviser son travail. Tout en rejetant son premier concerto pour piano qu'il jugeait sans valeur, il salua son deuxième concerto pour piano en mi bémol majeur op. 59 (MoszWV 162) comme son meilleur travail. Le premier concerto devint néanmoins connu du public grâce à l'enthousiasme de son dédicataire, Franz Liszt, auquel Moszkowski l'avait joué au printemps 1875 à Weimar.

Liszt organisa un concert privé pour la baronne Olga von Meyendorff, au cours duquel il joua lui-même la partie d'orchestre sur le second piano. On ne connaît pas d'autre exécution publique du Premier Concerto pour piano. Après la mort du compositeur, son élève Bernard Pollack essaya de le faire publier chez Peters, mais ne put ni trouver le manuscrit ni convaincre Henri Hinrichsen, le directeur éditorial.

Le concerto était réputé perdu jusqu'à ce qu'il soit retrouvé sous la forme d'une partition manuscrite avec d'autres oeuvres et journaux intimes dans une succession léguée à la Bibliothèque nationale de France. Cent trente-neuf ans après la première représentation publique, une seconde création a eu lieu le 9 janvier 2014 à la Philharmonie de Varsovie avec le pianiste bulgare Ludmil Angelov, le chef d'orchestre Vladimir Kiradjiev et l'Orchestre symphonique Artur Malawski de Rzeszów.

05/2015

Histoire internationale

Histoire de Vienne

02/1998

Musique, danse

Concerto pour piano (conducteur). en si mineur op. 3

La Symphonie en ré mineur (MoszWV 146) et le Caprice op. 4 (MoszWV 3) étaient également au programme. Le concert fut un succès et Anton Rubinstein en rendit compte positivement. Toutefois, le concerto pour piano est resté inédit à ce jour. Bien que les premières compositions de Moszkowski fussent publiées depuis 1874 et qu'il réservât l'opus 3 à une grande maison d'édition française qu'il avait en tête, il ne trouva pas d'éditeur tout de suite.

Il prit ensuite de la distance vis-à-vis de cette oeuvre qu'il ne désirait plus publier. Il reprit le manuscrit déjà vendu afin de réviser son travail. Tout en rejetant son premier concerto pour piano qu'il jugeait sans valeur, il salua son deuxième concerto pour piano en mi bémol majeur op. 59 (MoszWV 162) comme son meilleur travail. Le premier concerto devint néanmoins connu du public grâce à l'enthousiasme de son dédicataire, Franz Liszt, auquel Moszkowski l'avait joué au printemps 1875 à Weimar.

Liszt organisa un concert privé pour la baronne Olga von Meyendorff, au cours duquel il joua lui-même la partie d'orchestre sur le second piano. On ne connaît pas d'autre exécution publique du Premier Concerto pour piano. Après la mort du compositeur, son élève Bernard Pollack essaya de le faire publier chez Peters, mais ne put ni trouver le manuscrit ni convaincre Henri Hinrichsen, le directeur éditorial.

Le concerto était réputé perdu jusqu'à ce qu'il soit retrouvé sous la forme d'une partition manuscrite avec d'autres oeuvres et journaux intimes dans une succession léguée à la Bibliothèque nationale de France. Cent trente-neuf ans après la première représentation publique, une seconde création a eu lieu le 9 janvier 2014 à la Philharmonie de Varsovie avec le pianiste bulgare Ludmil Angelov, le chef d'orchestre Vladimir Kiradjiev et l'Orchestre symphonique Artur Malawski de Rzeszów.

05/2015

Essais

Architecture & dignité

05/2022

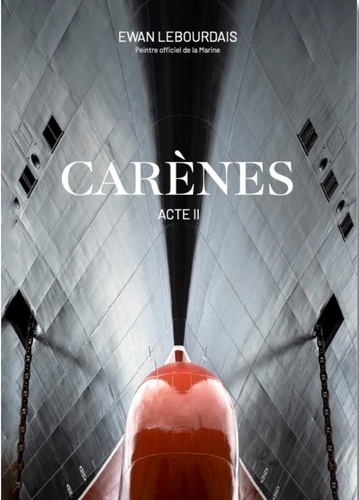

Thèmes photo

CARÈNES, ACTE II

10/2022