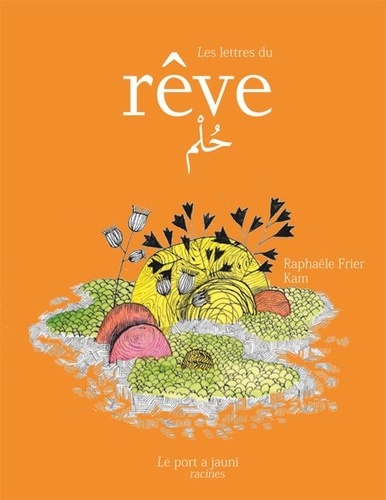

Les lettres du rêve

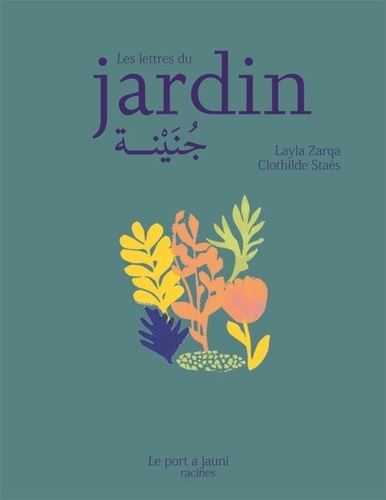

Les lettres du rêve explorent la racine Ha-L-M, une très jolie racine en arabe ! Qui nous a parue évidente pour ouvrir joyeusement la nouvelle collection "Racines" du Port a jauni. Elle rassemble dans une même famille les mots rêve - holm, apaisement, bonté - hilm, puberté - ihtilâm, papilles gustatives - halama et téton du sein - houlayma. A l'inverse de Layla Zarqa (qui a écrit l'autre titre de cette nouvelle collection, Les Lettres du jardin), Raphaële Frier a aimé l'idée d'explorer le sens de ces mots mis ensemble, creuser le lien qui les unit dans la sensation du corps de l'enfant qui tête, dans le souvenir éveillé du rêve. Kam a choisi de relier le thème du rêve au surréalisme, dont on retrouve l'inspiration dans son graphisme. Dans cette série de mots, il a ressenti un frottement entre sensation de l'enfance et monde des adultes, entre nature et culture, entre ville et campagne. Autour de ces thèmes, il a dessiné une série d'images dont les motifs, les gestes, les couleurs se répondent et se transforment. ---------------------- Les Lettres du rêve est le second titre de cette nouvelle collection (Les lettres de...) inspirée par la structure linguistique des langues sémitiques : en arabe (comme en hébreu), la plupart des mots ont pour origine trois sons, une racine qui se retrouve dans tous les mots d'une même famille. A partir de cette racine se fabriquent des mots selon des schèmes, en rajoutant des lettres avant, après, au milieu, de nouveaux sons. Comme un motif musical autour duquel on brode. Comme une formule qui se complexifie. Parfois, la racine est très claire, très simple : par exemple, la racine K-T-B rassemble dans une même famille tous les noms et verbe liés à l'écriture et l'on voit bien le lien entre un livre - kitâb, un écrivain - kâtib, un bureau - maktab, le destin (ce qui est écrit) - maktoub et le verbe d'écrire - kataba. Mais d'autres fois, on se demande ce qui peut bien avoir fait pousser ces mots dans le même champ, dans la même famille, à partir de la même racine tant leur sens semble à prime écoute éloigné. Par exemple : Comme l'indique "Les lettres du jardin", la racine J-N-N rassemble dans une même famille les mots jardin - junayna, paradis - janna, fou - majnoun, djinn ou esprit malin - djinn et le bébé dans la ventre de sa mère - janine. La racine CH-'-R rassemble dans une même famille les mots sentiments - chou'our, les 5 sens - macha'ir, cheveux - cha'r, poésie - chi'r et petites pâtes en cheveux d'ange - cha'riya. Certaines racines sont moins "drôles", mais tout aussi poétiques. Par exemple, la racine H-D-D rassemble dans une même famille les mots frontières - houdoud, forgeron - haddad, fer - hadid, amertume - hidda et deuil - hidad. Le jeu est infini... Le jeu et l'enjeu de la collection Racines est d'explorer celles qui nous surprennent, en proposant un champ de mots linguistiquement de la même famille, sémantiquement étrangement ensemble, comme point de départ d'une écriture poétique et graphique. ------------------- En pratique, nous donnons une liste de mots d'une même famille à un. e poète : il. elle écrit deux poèmes en utilisant, autant que possible, les mots de cette famille. Le poème peut jouer sur les mots, chercher la truculence linguistique et le rythme, se rapprocher de la comptine. Ou au contraire, explorer le fonds et le sens, questionner le lien sémantique entre ces mots. Nous donnons cette même liste à un. e illustrateur. trice : il. elle propose huit illustrations + trois motifs pour la couverture en cherchant un principe graphique ludique faisant écho aux mots. Cette nouvelle collection est donc basée sur le jeu et l'apprentissage linguistique. Chaque livre est composé de : - une couverture avec rabat, à l'intérieur de laquelle on retrouve l'alphabet arabe et des consignes prononciation / l'alphabet français et des consignes de prononciation (à compléter dans la maquette présentée ici) / la racine et son champ de mots, placés dans le rabat, qu'on peut garder ouvert pendant qu'on lit le livre afin de se rappeler du champ de mots. - deux pages de poèmes, qui ouvrent le livre de chaque côté et accueillent le lecteur, dans l'une et l'autre langue. - huit pages d'illustration : deux accompagnent les poèmes, six sont pensées comme des cartes de jeu (ou de Tarot) et associent une illustration et un mot (avec sa prononciation dans les deux langues). - une affiche centrale : attachée au centre du livre (avec deux points métal), elle peut facilement être détachée et accrochée au mur d'une chambre ou d'une classe pour garder en mémoire les mots et leur prononciation. Chaque livre sera accompagné d'un jeu de cartes (vendu séparément) composé de cartes reprenant les mots illustrations du livre + cartes de jeu d'écriture et de calligraphie. Nous réaliserons la version sonore du livre, gratuite en libre accès sur notre site, pour accompagner la sortie de chaque titre.

03/2023