Actualité médiatique France

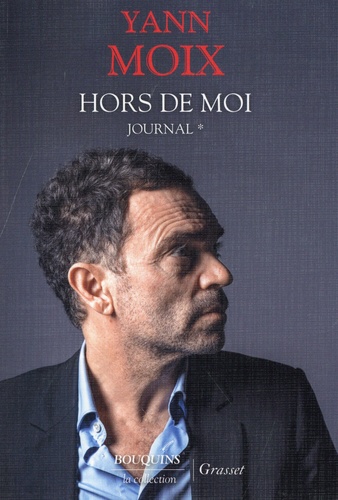

Hors de moi

Ce premier volume d'un journal-fleuve couvre une seule année de la vie de l'auteur, de juin 2016 à juin 2017, durant laquelle il fut notamment chroniqueur dans l'émission " On n'est pas couché ", année fertile en rencontres, observations et expériences. Personnalité controversée, Yann Moix est avant tout un des meilleurs écrivains d'aujourd'hui, salué comme tel par l'ensemble de la critique au-delà des polémiques qu'il peut susciter. C'est la raison de son entrée dans " La collection " Bouquins et de la publication de cette oeuvre inédite qui traverse tout son univers à la fois intime et public. On y découvrira le grand lecteur qu'il est, l'homme fou de musique, de littérature et de philosophie. L'amoureux dans ses relations avec les femmes de sa vie. L'observateur implacable de la comédie sociale, littéraire et médiatique à travers les multiples portraits qu'il brosse de ses confrères écrivains, des personnalités politiques et médiatiques qui ont eu la chance ou la malchance de croiser sa route. Un régal de tendresse pour ceux qu'il apprécie et de férocité pour ceux qu'il démasque sans merci. Au nom d'un souci contestant et absolu de sincérité brute, comme il l'explique dans ces extraits : Dimanche 10 juillet 2016 : Ecrire un journal exige non pas exactement de la paresse, mais un certain laisser-aller qui, finalement, oscille entre l'inconscience, le suicide et le courage. Se faire un destin, pourtant, est impossible si l'on n'est pas d'abord - pour un temps du moins - détesté, honni, proscrit, voué aux gémonies, marginalisé, " grillé ". Tous ceux qui ne passent pas par cette sale période ne font, au mieux, qu'une " carrière ". Plutôt crever que de faire carrière. Faire carrière : réussir dans la vie ; il s'agit de réussir sa vie. Traduction concrète : la soumettre à tous les dangers (intellectuels, physiques). Lundi 11 juillet 2016 : Tout journal intime est une burlesque lutte contre cet invisible titan qui nous pousse vers cet abyme : l'âge. L'âge est un cosmos que gouverne le ridicule. Il s'agira donc de s'y amuser ; j'ai bien fait de pleurer d'abord. Viennent les jours, doucement, où je n'aurai d'autre choix que de m'abandonner sans vergogne à ce que je crois que je suis - jusqu'à le devenir. Jeudi 11 août 2016 : Dans ce journal, je tiens à constater, quand je le relirai - si je le relis jamais ? les contradictions qu'il contient, et qui me disent mieux que ne le sont mes cohérences. Un être n'est jamais que le perpétuel contraire de ses décisions, la démission de ses certitudes, l'inverse de ses pensées, la dénégation de ses actes, le contre-exemple de sa morale. Je ne suis que le brouillon de ce que je crois que je suis. Je suis vivant, c'est-à-dire que je n'ai pas la personnalité que je m'assigne, encore celle qu'on m'accole. Je m'échappe sans arrêt de ce que je décide, je m'évade de ce que je prévois, je rature ce que j'échafaude, je m'enfuis de moi-même sans m'en rendre compte, et lorsque j'en suis conscient, au lieu que d'en avoir mauvaise conscience, il s'agirait plutôt que j'en jouisse. Echapper à soi : voilà le motif de l'existence. Je ne supporte pas celui qui est fidèle à ses principes, parce qu'une vie de fidélité n'est pas une vie, et qu'une vie de principes tutoie la mort. Fidélité aux êtres, oui. Aux choses ? Plutôt mourir. Mercredi 24 août 2016 : La profondeur de la vie fait craindre à chaque paragraphe d'un journal intime l'imminence de la mort. Lundi 5 septembre 2016 : Ce journal intime est un journal de guerre. Mercredi 26 octobre 2016 : Si je ne suis plus d'accord avec ce que j'ai déjà écrit, ne pas raturer, mais continuer, dire que je me suis trompé plus haut, ou me contredire parfaitement. Cela n'a aucune importance. On se contredit sans cesse dans la vie. Je suis capable de me contredire par écrit. C'est le cheminement qui compte, les errances et les erreurs évidemment. Je n'improvise pas ce que je pense, mais ne pense qu'en improvisant. Je ne voudrais pas tricher. Je laisse à ce journal sa fraîcheur spontanée. J'avance au coupe-coupe en même temps que le lecteur ; je veux dire : c'est le lecteur qui avance avec et en même temps que moi. Dans la jungle.

08/2023