Angel Carballeira Mombrio

Extraits

Littérature étrangère

L'école de la chair

03/1993

Pléiades

Oeuvres complètes. Volume 3, Histoires Tome 1

10/2008

Littérature française

Blue Bay Palace

12/2003

Littérature étrangère

El Sexto

10/2011

Musique, danse

Gustav Mahler. Un génie universel

04/2020

Livres 0-3 ans

Art baroque, art d'enfance

12/1991

Musique, danse

Symphonie en la mineur, « italienne » (conducteur A3)

En effet, propre à enflammer un jeune esprit empreint de romantisme, la patrie de Dante et de Michel-Ange devait non seulement lui inspirer l'une de ses premières oeuvres d'envergure, mais guider définitivement ses pas vers une carrière bien éloignée des fastidieuses études de droit auxquelles on aurait voulu pouvoir l'astreindre. Avant même son départ avait germé l'idée d'une vaste symphonie à programme, dont le premier canevas fut ébauché dans l'enthousiasme des différentes étapes de son périple entre Rome, Naples, Florence et Venise, puis lors d'un séjour en Allemagne et en Suisse.

Travailleur acharné, homme de culture avide de grandeur et de perfection, il fallait un esprit puissant et volontaire pour concevoir un tel projet et le mener à terme. Mais fût-elle réelle ne réduisons pas cet ouvrage à une simple prouesse d'écriture : à travers ces pages tour à tour grandioses ou poétiques, nobles ou piquantes, profondes ou fantasques, l'auteur parvient avant tout à atteindre son objectif premier, celui de prouver qu'il a bel et bien une "d'Artiste" ...

Après des années d'un injuste oubli, à nous maintenant d'en découvrir les multiples richesses... 1 petite flûte, 2 flûtes, 2 clarinettes, 2 hautbois, 2 bassons, 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, timbales, cordes

10/2018

Pléiades

Romans, récits et nouvelles. Volume 2 : Le trimard ; Le talon de fer ; Martin Eden ; John Barleycorn ; Nouvelles (1909-1916)

10/2016

XVIIIe siècle

Le sourire de Robespierre

10/2022

Littérature française

Les Frénétiques

03/2022

Photographie

LE PAVÉ PARISIEN

10/2022

Littérature française

La Reine de Beyrouth

06/2017

Beaux arts

Renaissance dionysiaque. Inspiration bachique, imaginaire du vin et de la vigne dans l'art européen (1430-1630)

02/2015

Littérature française

Les valseuses

05/2022

Roman d'amour, roman sentiment

Curves rock - Tome 3. Beggin'

01/2022

Littérature française

Le fantôme de l'Opéra

01/2003

Biographies

Céline à rebours. Biographie

04/2023

Histoire militaire

Les sept vies d'Adrien Conus. Compagnon de la Libération, inventeur militaire de génie, agent secret de la France libre, rescapé d'un peloton d'exécution allemand, colonel perdu en Indochine, chasseur d'éléphants émérite et... amant imprudent

06/2022

Littérature française

Fais ta guerre, fais ta joie

02/2020

Sports

Première Cape. Le jour où ils ont débuté avec le XV de France

09/2019

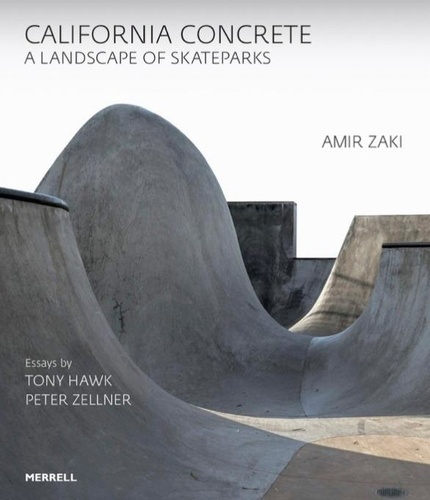

Beaux arts

California concrete: a landscape of skateparks

09/2019

Sciences historiques

Robert Faurisson. Portrait d'un négationniste

03/2012

Droit

Droit et attractivité économique : le cas de l'OHADA

12/2013

Sciences historiques

Les Anglais en Guyenne. L'administration anglaise et le mouvement communal dans le Bordelais

11/2018

Histoire internationale

La Nuit rwandaise n°8 : La France a participé au génocide. 20 ans de déni, ça suffit !

04/2014

Droit

Le chômage partiel

06/1998

Histoire internationale

La Diplomatie-monde. Autour de la paix d'Utrecht - 1713

11/2019

Economie

À Armes égales, citoyens ? La stratégie du looser !

05/2015

Géographie

Hors du monde. La carte et l'imaginaire

07/2019

Poésie

Spoèmes. Le sport, la vie, la poésie

06/2023