romancière invitation SILQ

Extraits

Encyclopédies de poche

Les phares. Gardiens des côtes de France

01/2012

Littérature française

FROU-FROU

10/1955

Littérature française

L'adultère ingénue

08/2022

Littérature étrangère

Comédie cubaine

06/2020

Pléiades

Oeuvres romanesques. Tome 1, Poèmes de guerre et d'après-guerre

01/1966

Littérature étrangère

Le prisonnier du ciel

11/2012

Histoire internationale

Congo, une histoire

09/2012

Littérature française

9 : Tome 1, C'est arrivé la nuit ; Tome 2, Le crépuscule des fauves

12/2021

Critique littéraire

Julien Green un voyageur sur la terre

10/2006

Revues de droit

Revue Droit & Littérature N° 6/2022

06/2022

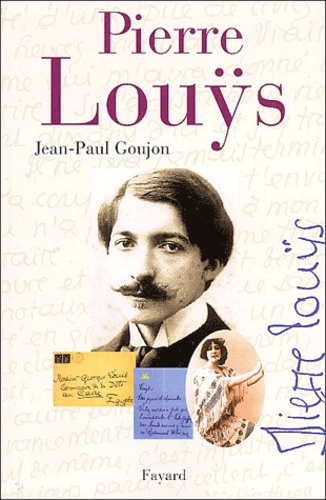

Critique littéraire

Pierre Louÿs. Une vie secrète (1870-1925)

05/2002

Pléiades

Oeuvres romanesques Tome 1. Précédées des Poésies complètes

11/2017

Pléiades

Oeuvres romanesques Tome 2

11/2017

Pléiades

Oeuvres romanesques précédées des Poésies complètes. Coffret en 2 volumes

11/2017

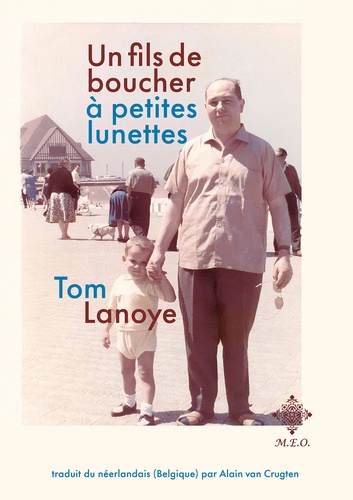

Littérature francophone

Un fils de boucher à petites lunettes

06/2024

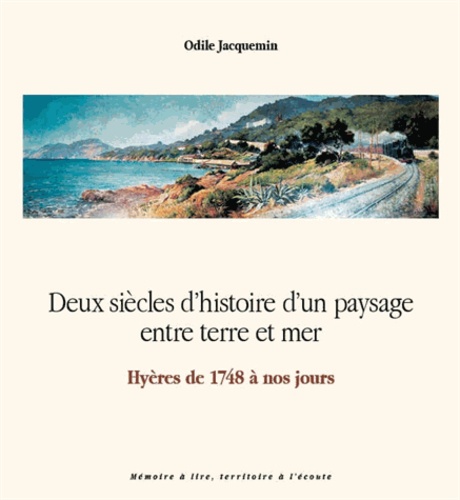

Sciences historiques

Deux siècles d'histoire d'un paysage entre terre et mer. Hyères de 1748 à nos jours

10/2010

Policiers

Romans d'espionnage de la Grande Guerre

02/2014

discriminations, exclusion, ra

Notre France noire. De A à Z

10/2023

Littérature française

Le cratère

09/1975

Pléiades

Oeuvres romanesques. Tome 1

03/2016

Pléiades

Oeuvres romanesques. Tome 2

03/2016

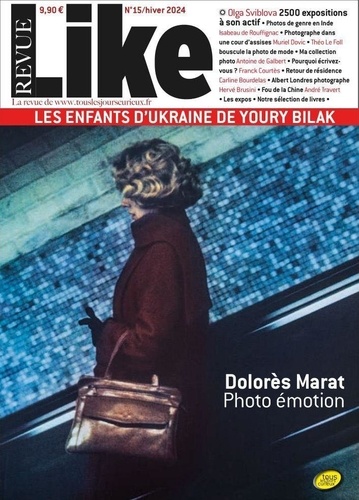

Histoire de la photographie

Like N° 15, hiver 2024 : Dolores Marat

02/2024

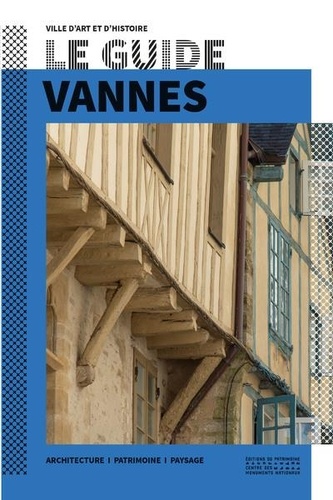

Bretagne

Vannes

11/2021

Cuisine

La pâtisserie en famille

10/2019

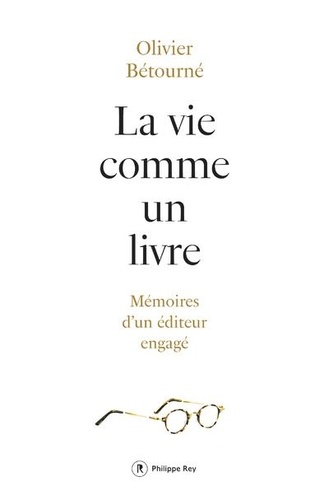

Littérature française

La vie comme un livre. Mémoires d'un éditeur engagé

09/2020

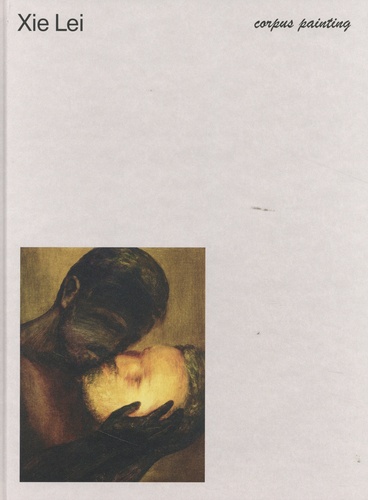

Monographies

Corpus Painting, Xie Lei

02/2023

Sciences historiques

Une histoire des sens

01/2016

Littérature française

dans la radio. livre 1

03/2023

Récits de voyage

Lukanga Mukara. Voyage d'étude dans les profondeurs de l'Allemagne

09/2012

Beaux arts

Trente ans de correspondance 1926-1959

02/2017