Philipus Education

Extraits

Philosophie

Un été avec Montaigne

05/2013

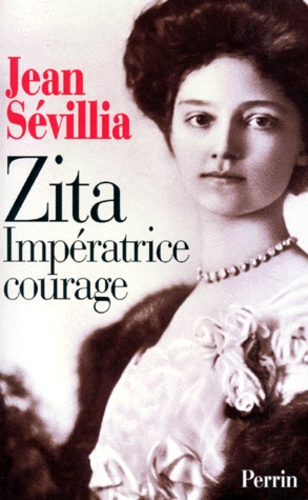

Histoire internationale

Zita, impératrice courage. 1892-1989

04/1997

BD tout public

L'Amérique

05/2012

Ethnologie

Les femmes et le marché du travail urbain en Afrique subsaharienne

09/1997

Littérature étrangère

Mémoires de Maria Brown

10/2013

Psychologie, psychanalyse

VIE SYMBOLIQUE. Psychologie et vie religieuse

04/1990

Cinéma

Ce que j'aimerais te dire

10/2014

Spécialités médicales

Centres de santé. Guide pour les élus, les professionnels de santé et les porteurs de projet

11/2019

Religion

Cette lumière en nous. La vraie méditation

06/2014

Droit

Libertés fondamentales et droits de l'homme. Recueil de textes français et internationaux, grand oral CRFPA, Edition 2019

06/2019

Philosophie

Rousseau et la Révolution

02/2012

Littérature française

Souvenirs d'une fille du peuple, ou La Saint-Simonienne en Égypte, 1834-1836

09/2021

Sociologie

Enfance au Maroc, une précarité aux multiples visages

10/2020

Pédagogie

Et si on recommençait l'Europe par l'école ? Plaidoyer franco-allemand

01/2006

Actualité politique France

Le Monde d'Après

09/2021

Actualité politique France

Jean-Pierre Chevènement. Le dernier des jacobins

11/2021

Romans historiques

Les Vacances

10/2022

Pédagogie

Du projet éducatif au projet d'établissement en établissement d'accueil de jeunes enfants. De l'écriture à l'action centrée sur l'enfant

04/2023

Correspondance

Epistolaire, Revue de l'Aire N° 47/2021 : Le geste épistolaire

10/2021

Exégèse

L'Evangile s'écrit au jour le jour. Entretiens

03/2023

Littérature française

Au diable vos totems !

09/2020

Psychologie, psychanalyse

Combattre les petites philosophies du pénis. Où vont les femmes ?

11/2011

Beaux arts

Angola figures de pouvoir

10/2010

Droit

PLACEMENT FAMILIAL ET EVOLUTIONS SOCIETALES. Parentalité, filiations et représentations, Actes des journées d'étude de l'ANPF

10/1999

Histoire de France

Le crime d'aimer. Les enfants du STO

04/2005

Enseignement primaire

Français Enquêtes au CM1. Edition 2019

02/2019

Autres collections (6 à 9 ans)

Les Vacances

04/2021

Ethique

Revue d'éthique et de théologie morale Hors-série, Août 2022

09/2022

Littérature française

Les douces choses

04/2022

Pédagogie

Monsieur le proviseur

10/2020