Pascal Loraux

Extraits

Cahiers de vacances

Mon cahier de vacances Max et Lili de la GS au CP

04/2019

Aventure

Mystère au dojo de maître Saburo

10/2022

Français langue étrangère (FLE

IL ETAIT... UNE PETITE GRENOUILLE. Niveau 2

05/1991

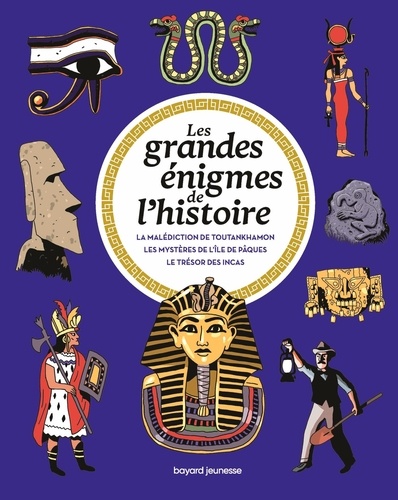

Autres civilisations

Les grandes énigmes de l'Histoire - Civilisations

10/2022

Critique littéraire

Revue des Sciences Humaines, n° 349/janvier-mars 2023. Écrire la ruralité. Penser les usages de la terre

03/2023

DCG2 Droit des sociétés

Droit des sociétés et des groupements d'affaires DCG 2. Manuel, Edition 2023-2024

05/2022

Bayard - Je bouquine

La véritable histoire de Timée qui rêvait de gagner aux jeux Olympiques

03/2024

Géopolitique

Introduction à la géopolitique. 2e édition

06/2023

Histoire internationale

La Seconde Guerre mondiale vécue d'en bas au Sénégal. Historisation populaire et connexions individuelles

11/2014

Sociologie

Quand la télévision explore le temps. L'histoire au petit écran, 1953-2000

06/2000

Revues

Assiégées N° 5, septembre 2021 : Transmettre

09/2021

Critique littéraire

Des femmes écrivent l'Afrique. L'Afrique de l'Est

12/2010

Littérature française

Saint-Tropez. Une Américaine

03/2001

Histoire de France

Les vampires à la fin de la guerre d'Algérie, mythe ou réalité ?

09/2014

Contes et nouvelles

Le Novelliste #07. Après la fin

11/2023

Droit

Le marché du mérite. Penser le droit et l'économie avec Léonard Lessius

11/2019

Sciences de la terre et de la

Histoire de la recherche agricole en Afrique tropicale francophone et de son agriculture, de la préhistoire aux temps modernes. Volume 2, La période coloniale et les grands moments des jardins d'essai, (1885-1890, 1914-1918)

11/2019

Tourisme étranger

Des églises et des hommes. Futuna

03/2018

Droit

Equipements sportifs et socio-éducatifs. Guide technique, juridique et réglementaire

01/1993

Sciences historiques

La culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVIIe-XVIIIe siècle)

09/1989

Histoire ancienne

La noblesse de l'empire romain. Les masques et la vertu

04/2005

Droit

Droit bancaire et financier marocain. Tome 1, Droit bancaire marocain

01/2021

Histoire de France

Les sources du financement de la guerre en Savoie (1308-1354). Les comptes des guerres avant les trésoriers des guerres

09/2019

Grossesse et maternité

Mon p'tit cahier Post-partum

02/2022

Droit

La Sécurité sociale, son histoire à travers les textes. Tome 9, La mutualité sociale agricole 1981-2015

01/2021

Esotérisme

Les Loges maçonniques lyonnaises et le Second Empire. 1850-1970

05/2019

Jardinage

Permaculture. Un guide pour les usagers de la terre

12/2023

Sociologie

Les pouvoirs publics face au changement climatique au Burkina Faso

06/2017

Histoire internationale

Genèses du Moyen-Orient. Le golfe persique à l'âge des impérialismes (vers 1800-vers 1914)

10/2015

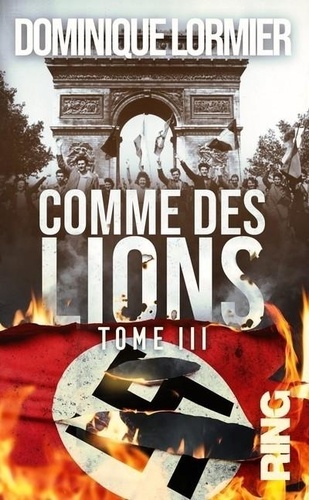

Militaire

Comme des Lions. Tome 3, Ces français qui ont gagné la guerre en 1944-1945

10/2021