Librairie religieuse

Extraits

Histoire ancienne

Les Sénons. Archéologie et histoire d'un peuple gaulois

05/2018

Syrie

Comprendre l'imbroglio syrien. Histoire, Conflits, Géopolitique

03/2023

Sciences historiques

De la peur à l'espérance. Contient : La peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècle) ; Guetter l'aurore ; Parcours, recherches, débats

10/2013

Beaux arts

Angola figures de pouvoir

10/2010

Histoire de France

Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l'Etat moderne (1559-1661)

02/1989

Histoire de France

Je veux revoir maman

01/2005

Littérature française

Tout paradis n'est pas perdu. Chronique de 2015 à la lumière de 1905

01/2016

Pléiades

Ecrits apocryphes chrétiens. Coffret en 2 volumes : Tomes 1 et 2

10/2019

Religion

Moses Mendelssohn. La naissance du judaïsme moderne

05/2004

Pléiades

Ecrits apocryphes chrétiens. Tome 2

09/2005

Pléiades

Ecrits apocryphes chrétiens. Tome 1

10/1997

Sciences politiques

La transition culturelle dans les sociétés industrielles avancées

09/1993

Religion

Nombres 20, 1-13. Les eaux de Mériba

02/2019

Religion

Le temps de Pentecôte. Du 19 avril au 22 juillet de l'an 29

04/2019

Religion

Noosphère

04/2018

Ouvrages généraux et thématiqu

La route au Moyen Age. Réalités et représentations

03/2021

Violence

L'antisémitisme expliqué aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans et aux antisémites

05/2022

Histoire des religions

La religion et son essence

02/2023

Policiers

Terminus Belz

01/2014

Roman d'amour, roman sentiment

T'embrasser sous la neige

10/2021

Essais

La psychanalyse : l'indifférence en matière de politique ?

11/2021

Histoire militaire

De la guerre N° 1, été 2021 : Hitler a-t-il eu une chance de l'emporter ?

06/2021

Sciences historiques

Chronique du Mont Sainte-Sainte Odile de 1789 à 1883

07/2011

Sociologie

La culture de masse. Promesses et détresse

10/1969

Religion

La théologie de Saint Paul. 2 volumes

01/1961

Autres philosophes

Les Dieux

04/1934

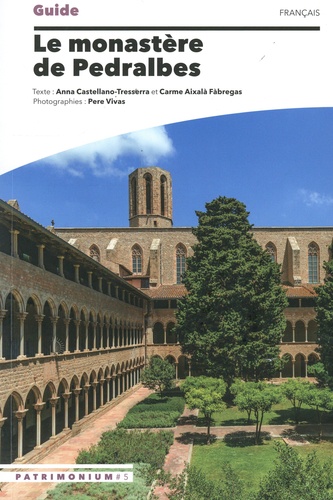

Grandes réalisations

Guide du monastère de Santa Maria de Pedralbes

03/2023

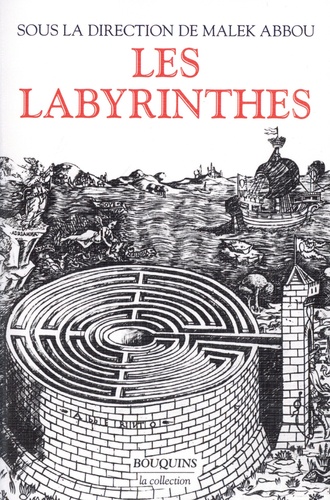

Histoire littéraire

Les Labyrinthes. Vingt mille ans de métamorphoses

09/2023

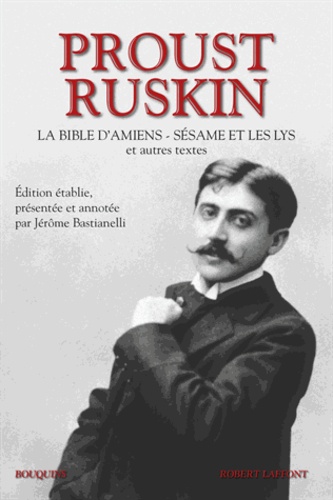

Critique littéraire

La Bible d'Amiens ; Sésame et les lys. Et autres textes

04/2015

Architectes

Enquête sur la pensée Ricciotti

05/2021