Fillon Penelope emplois

Extraits

Beaux arts

Symétrie, goût, caractère. Théorie et terminologie de l'architecture à l'âge classique 1550-1800

04/1986

Littérature étrangère

Vie de Milena. De Prague à Vienne

10/2014

Poésie

Persécuté, persécuteur. Poèmes

11/1998

Economie française

Les dépenses publiques en France

02/2021

Philosophie du droit

Le rôle de l'exception dans la dynamique du droit

02/2021

Droit

Les grandes décisions de la question prioritaire de constitutionnalité

01/2013

Yoga

Mon cahier astro-yoga. Le yoga selon votre profil astro !

09/2023

Littérature étrangère

Histoires rêvérées

09/2016

Policiers

Les os de la vérité

09/2015

Vivre en couple

Le couple, direction... Les coulisses !

06/2021

Droit

La Sécurité sociale : Universalité et Modernité. Approche de droit comparé

04/2019

Beaux arts

Patrimoine industriel du Calvados. Pays dAuge

02/2013

Actualité et médias

Laissez-nous faire ! On a déjà commencé. Manifeste pour les Faizeux

04/2015

Droit

Droit du procès civil. Volume 2

03/2019

Droit

Droit(s) du bio

11/2018

12 ans et +

Jémonie

03/2017

Histoire de France

La victoire, c'est le sacrifice

04/2015

Sécurité incendie

Livre "Formation des Jeunes Sapeurs et Marins Pompiers - JSP1"

10/2022

Sociologie du travail

Désobéissances ferroviaires

03/2022

Fantasy

Le feu du Royaume

René-Samir mesure près de deux mètres mais il est beaucoup moins grand dans sa tête. Sa seule passion, c'est 'Isa (Jésus en arabe). Après une jeunesse défavorisée et une surprenante conversion, il rêve de devenir prêtre. "Curé racaille dans le neuf trois, c'est choc ! " s'enflamme-t-il. Mais pas si simple. Car malgré une foi aussi fervente que naïve, parfois dangereusement exaltée, René-Samir - qui tient tant à son premier prénom à cause de son récent baptême - est sans cesse recalé pour l'accession aux Ordres Sacrés. Rebuté par les études théologiques, soupçonné de "penchants désordonnés" , déstabilisé par un prêtre psy à la singulière thérapie... tactile, le garçon dépérit dans son séminaire francilien. Pour survivre, il décide alors d'appliquer son plan B : faire raconter sa vie par un écrivain privé, un sexagénaire marginal qui fut prêtre autrefois. Une lumineuse amitié les lie peu à peu tandis qu'ils partagent des goûts communs pour la musique, le cinéma, la gastronomie... et une passion intacte pour leur mystérieux et toujours fascinant "hôte intérieur" que le jeune dépressif appelle avec ferveur 'Isa mon Amour. L'amitié semble pouvoir accomplir des miracles. Mais la menace du terrible Vendredi Noir se précise...

Sans crier gare, quelque part entre La Mecque et le Vatican, ce LIVRE-OVNI intitulé Le feu du Royaume paraît aux Editions du Net le 23 mars 2023 – 1er jour du Ramadan – pour s’achever devant le parvis de N.-D. de Paris, l’avant-veille de Pâques… C’est intrigant, non ? Antinomique ! Et de quel bord est donc ce jeune auteur inconnu ? En tout cas, voilà un cri d’amour fou qui bouleverse, révolte, parfois fait rire aux larmes. Dans une tchatche sublimée par la Foi — une écriture neuve, haletante, pour tout dire incandescente que tout lecteur sensible et non-conformiste n’oubliera pas de sitôt !

R.-S. Helcim NILBEL est un primo-romancier trentenaire. Originaire de Kabylie, il vivote en France depuis une quinzaine d’années, entre petits boulots et rage d’écrire. Depuis qu’il a obtenu sa carte de séjour grâce à un vieil ami qui s’autoproclame « auteur-loser », il s’est fixé deux objectifs : décrocher un emploi d’agent de sécurité en CDI et progresser dans sa maîtrise du français écrit, cette belle langue qu’il a choisi d’honorer et de servir.

03/2023

Littérature française

Lieux

04/2022

Littérature française

Le raviveur de souvenirs

09/2017

Pédagogie

Réussir en grammaire au CM + Ressources numériques. Edition 2021

04/2021

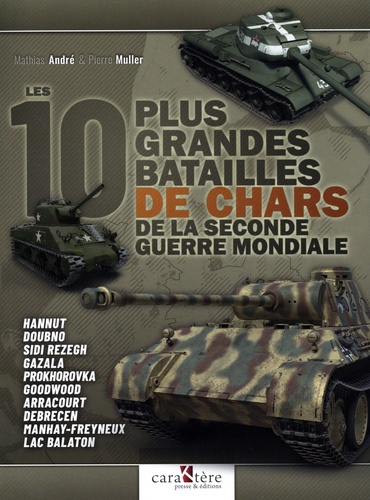

Histoire militaire

Les 10 plus grandes batailles de chars de la Seconde Guerre mondiale

02/2023

Sociologie

L'émancipation paysanne. Essai de prolongement de la réflexion éthique de Pierre Rabhi

04/2021

Evaluation

Le français et les maths avec la mythologie Cycles 2 et 3. 10 héros pour aider à grandir, engager les élèves, partager un patrimoine culturel

05/2021

Littérature française

L'heure légale et les fuseaux horaires

12/2021

Code du travail

Code du travail. Annoté. Commenté en ligne, Edition 2023

03/2023

Poésie

Second jardin

06/2022

Poésie

A la source du vivre et du voir. Suivi de Le cinquième livre des macchabées

03/2021