Denise Périgault

Extraits

Russie

Alexandra Kollontaï. La Walkyrie de la Révolution

11/2021

Paternité

Fils à papa(s). L'histoire incroyable de deux garçons qui voulaient devenir pères

10/2021

Sociologie

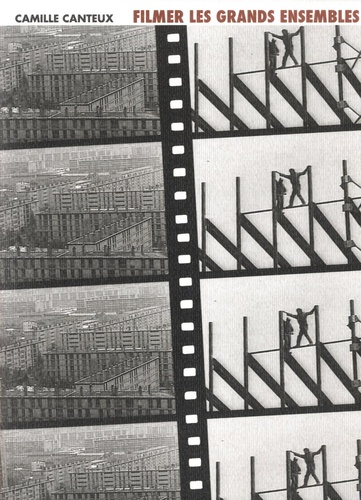

Filmer les grands ensembles. Villes rêvées, villes introuvables, une histoire des représentations audiovisuelles des grands ensembles (milieu des années 1930 - début des années 1980)

10/2014

Loisirs

Deuxième tour du monde de la magie et des illusionnistes

06/2012

Critique littéraire

La Nouvelle Revue Française Novembre 1951 : Hommage à André Gide

10/1990

Religion

Paris. Tome 1

01/1987

Littérature française

La fuite en Egypte

06/1952

Religion

Paris. Tome 1

01/1987

Gestion

Entrepreneur à l'université. Mélanges en l'honneur de Michel Kalika

03/2019

Criminalité

Jure sous influence

11/2022

Droit public

Panorama de droit pharmaceutique 2022. 2022

02/2023

Littérature française

Le couvre-feu d'octobre

08/2012

Aventure

Edgard P. Jacobs. Le rêveur d'apocalypses

12/2021

Beaux arts

L'invention du dessin d'enfant en France, à l'aube des avant-gardes

01/2015

Littérature française

De Quel Amour blessé...

12/2015

Europe

L'Italie en train

09/2021

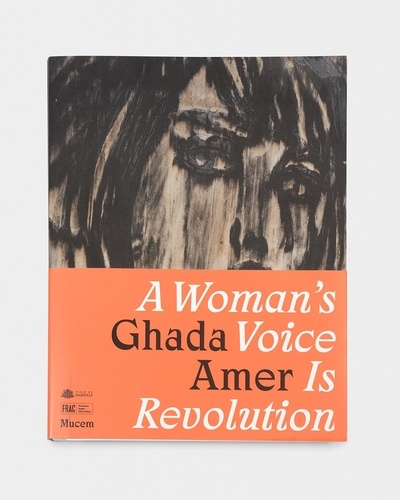

Monographies

A Woman's Voice is Revolution

02/2023

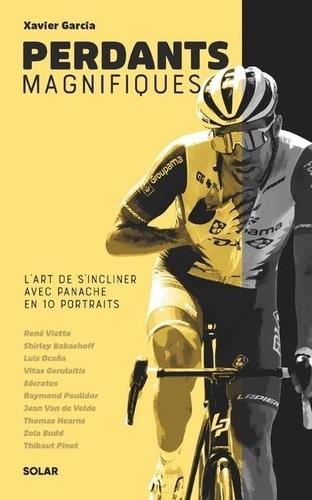

Histoire du sport

Perdants magnifiques. L'art de s'incliner avec panache en 10 portraits

10/2023

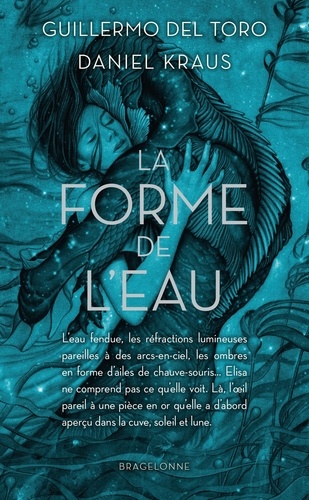

Fantastique

La Forme de l'eau

04/2022

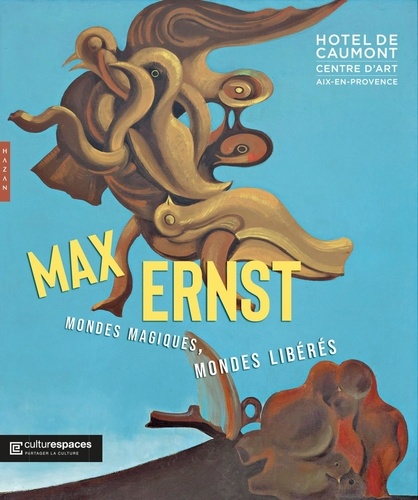

Monographies

Max Ernst. Mondes magiques, mondes libérés

05/2023

Histoire de France

1789, la commémoration

03/1999

Comptabilité

Objectif BTS CG (1re et 2e années) - Toutes les épreuves, examen 2024

07/2023

SES (Sciences économiques et s

SES Tle générale (spécialité) - Prépabac Réussir l'examen - Bac 2024. nouveau programme de Terminale

07/2023

SES (Sciences économiques et s

Prépabac SES Tle générale (spécialité) - Bac 2024. nouveau programme de Terminale

07/2023

Calendriers et agendas

L'agenda de la nature au jardin. Edition 2019

08/2018

Ouvrages généraux

Archives des dictatures sud-américaines. Entre droit à la mémoire et droit à l'oubli

10/2023

Histoire internationale

L'Afrique et les Africains au XIXe siècle. Mutations, révolutions, crises

07/2020

Religion

"Réduire les huguenots". Protestants et pouvoirs en Normandie au XVIIe siècle

11/2010

Essais biographiques

Käthe Kollwitz - Regard(s) croisé(s)

08/2022

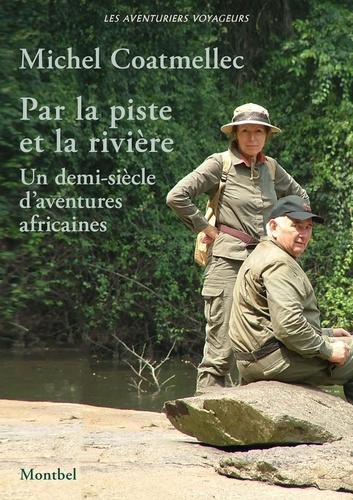

Dictionnaires et ouvrages géné

Par la piste et la rivière. Un demi-siècle d'aventures africaines

08/2021