Disney Marvel

Extraits

Déportation

La petite fille du passage Ronce

04/2021

Témoins

Ma longue métamorphose. De l'état clérical à la condition laïque

04/2021

Compositeurs

Reynaldo Hahn

05/2021

Aménagement du territoire

La souveraineté de la Terre. Une leçon africaine sur l'habiter

04/2023

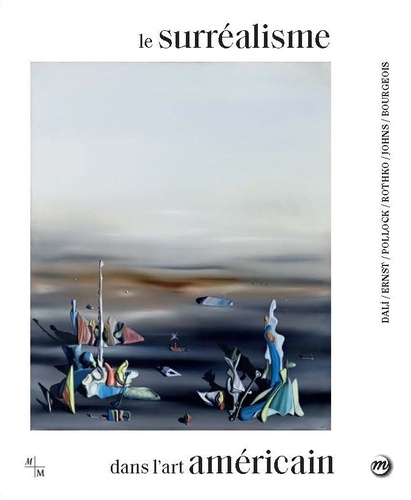

Surréalisme

Le surréalisme dans l'art américain

05/2021

Ouvrages généraux

Brouillards de peines et de désirs. Fait d'affects, 1

02/2023

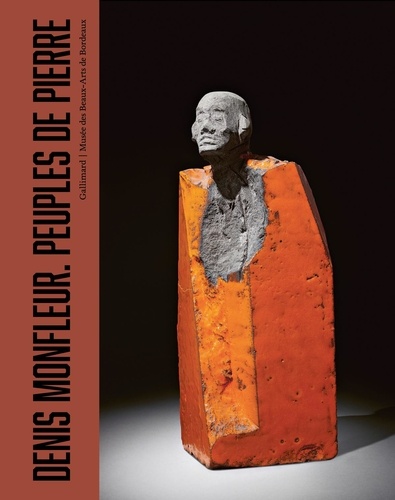

Sculpteurs

Denis Monfleur. Peuples de Pierre, Edition bilingue français-anglais

06/2023

Autres éditeurs (A à E)

L'incroyable aventure de Samy la souris intrépide

06/2023

Critique

Bestiaire de Bosco

06/2024

Livres 3 ans et +

Des Animaux et des Poètes. Poèmes en chansons, avec 1 CD audio

11/2020

Histoire de France

Le Dzikus. Mon adolescence dans la résistance, des hauts-fourneaux à Buchenwald

10/2020

Histoire de France

AUX FRONTIERES DE LA LIBERTE. Vichy-Madrid-Alger-Londres, S'évader de la France sous l'Occupation

05/1998

Histoire de France

Hexagone. Sur les routes de l'Histoire de France

09/2013

Récits de voyage

Le voyage en Bretagne. De Nantes à Brest, de Brest à Saint-Malo

05/2012

Littérature étrangère

Littérature du Niger. Rencontre, volume 2

11/2010

Littérature anglo-saxonne

La garden-party

01/2023

Critique littéraire

Correspondance de Stéphane Mallarmé Tome 9 : Janvier 1897 - Novembre 1897

10/1983

Cuisine

Le livre de la cuisine juive

05/2017

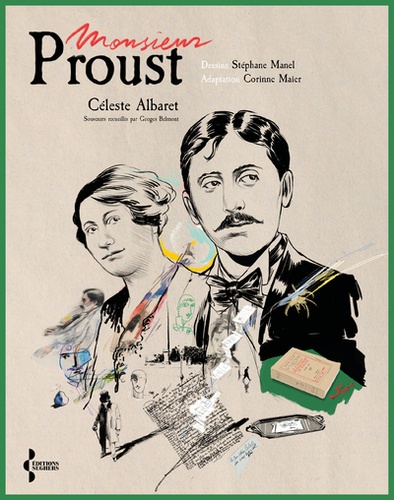

Romans graphiques

Monsieur Proust

09/2022

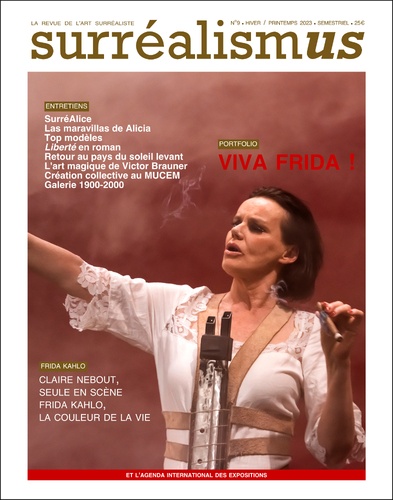

Surréalisme

Surréalismus N° 9, hiver-printemps 2023

02/2023

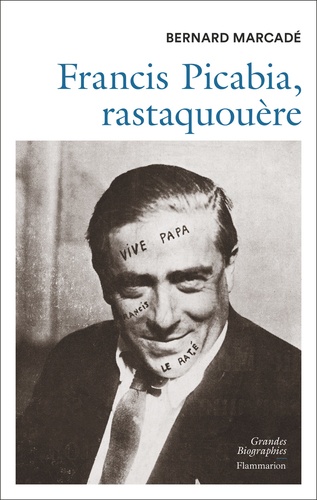

Essais biographiques

Francis Picabia, rastaquouère

10/2021

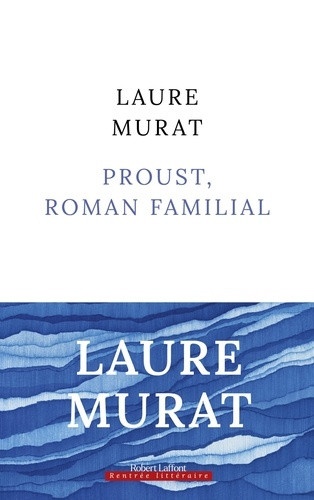

Littérature française

Proust, roman familial

Dans ce roman marquant de la rentrée littéraire 2023, l'auteure explore l'influence transformatrice de la littérature, en particulier celle de Marcel Proust, sur sa propre vie. Depuis son adolescence, elle a grandi dans un univers où les personnages de "À la recherche du temps perdu" étaient presque comme des membres de sa famille élargie. Les dialogues de Charlus et les remarques acerbes de la duchesse de Guermantes se mêlaient aux conversations familiales, créant une fusion entre le monde fictif et la réalité. D'autant plus que l'univers de Proust était intimement lié à sa propre histoire familiale, certains de ses arrière-grands-parents étant même mentionnés dans l'œuvre du célèbre écrivain.

Ce n'est qu'à l'âge de vingt ans qu'elle s'est plongée dans la lecture de "La Recherche", et cette expérience a été un tournant dans sa vie. Proust semblait comprendre ses dilemmes personnels mieux qu'elle-même, notamment en ce qui concerne les vides existentiels de l'aristocratie. Avant même qu'elle ne prenne ses distances avec sa famille, l'écrivain lui offrait une réflexion profonde sur l'"exil intérieur" ressenti par ceux qui se détachent des normes sociales et sexuelles imposées.

Mais l'impact de Proust ne s'arrête pas là. Il a également façonné son identité en tant qu'individu, en la transformant en une lectrice engagée et consciente de sa propre existence. Il lui a révélé le potentiel libérateur de la littérature, qui sert également de baume apaisant et de moyen de réconciliation avec le concept du Temps.

Ce roman ne se contente pas de raconter une histoire personnelle ; il sert également de méditation sur le rôle de la littérature en tant qu'outil d'émancipation et de consolation. Il met en lumière la manière dont les livres peuvent non seulement nous aider à comprendre le monde qui nous entoure, mais aussi à nous comprendre nous-mêmes, à naviguer dans les complexités de notre propre vie et à trouver un sens dans l'existence. En somme, il démontre que la littérature est bien plus qu'un simple divertissement ; elle est une force puissante capable de changer des vies.

08/2023

Levinas

Levinas avant la guerre. Une philosophie de l'évasion

06/2022

Musique, danse

La Scène lyrique autour de 1900. Avec 2 CD audio

02/2012

Beaux arts

L'ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans l'art des années 1950-1960

09/2004

Beaux arts

Sotteville, la place publique

06/2019

Littérature française

Le passé défini. Tome 1, journal 1951-1952

Par chance, je ne serai plus là pour assister au phénomène, s'il se produit". D'abord, ce fut un travailleur acharné. Le "journal" de cette période - premier volume d'une série qui nous conduira jusqu'en 1963, l'année de sa mort - nous le montre composant sa pièce Bacchus, qui lui vaudra une retentissante querelle avec François Mauriac et un triomphe outre-Rhin (cette pièce luthérienne "qui retourne à son idiome") ; publiant La Nappe du Catalan, Le Chiffre sept, Journal d'un inconnu, Appogiatures, son essai sur Apollinaire et ses souvenirs sur Gide ; rééditant Reines de la France, Opéra, Carte blanche ; illustrant Le Bal du comte d'Orgel ; imaginant des tableaux vivants et dessinant des masques pour la reprise d'Odipus Rex avec Stravinski ; filmant La Villa Santo Sospir et sa partie de 8 x 8, bande collective de Hans Richter et Marcel Duchamp ; peignant La tentation du Christ et Ulysse et les Sirènes ; élaborant le carton de la tapisserie Judith et Holopherne, et projetant une Apocalypse pour Hindemith.

Or il trouve encore le temps de participer à des réunions syndicales, de s'intéresser aux soucoupes volantes et de voyager (on l'accueille avec une grande chaleur à Hambourg, à Düsseldorf, à Vienne, à Munich), de naviguer en mer Egée (son journal de Grèce et de Crète est agrémenté de dessins prestes et mordants). Il relit Dumas ; il "rerelit" sans complaisance son ami Proust et lui consacre de longues pages où se pressent les souvenirs : "Cette oeuvre me hantera comme une morte".

Il lit le Saint Genet de Sartre : autres réminiscences, autres impressions...

10/1983

Beaux arts

Isidore Isou

02/2019

Essais

Le film en devenir

03/2023

Sports de glisse

Alexis Pinturault. Le globe de ma vie

10/2022