librairie Angleterre

Extraits

Essais

La psychanalyse : l'indifférence en matière de politique ?

11/2021

Histoire militaire

De la guerre N° 1, été 2021 : Hitler a-t-il eu une chance de l'emporter ?

06/2021

Romans historiques

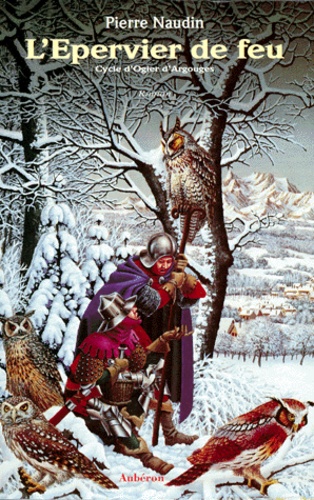

Cycle d'Ogier d'Argouges N° 7 : L'épervier de feu

08/1997

Religion

Châlons-sur-Marne

01/1989

Gestion

Le choc des cultures. Management interculturel et gestion des ressources humaines, Japon, Etats-Unis, Europe

06/1993

Beaux arts

John Soane. Le rêve de l'architecte

02/2001

Beaux arts

Donjons & châteaux du Moyen Age dans le Lot

12/2014

Religion

Châlons-sur-Marne

01/1989

Critique littéraire

Les Trente premières années

02/1994

Littérature érotique et sentim

Amours secrètes d'un gentleman. Un roman érotique

03/2018

Religion

Le diocèse de Châlons

03/1989

Littérature française

L'émancipation de la femme, ou Le testament de la paria

10/2021

Littérature érotique et sentim

Écris notre histoire. Romance contemporaine

11/2019

Généralités

La décomposition de l'armée et du pouvoir. Février - Septembre 1917

01/2023

Romans graphiques

La divine comédie d'Oscar Wilde

04/2021

Biographies

Philippe II. L'apogée du Siècle d'or espagnol

04/2021

Historique

Pocahontas

10/2022

Poésie

Paradis perdu ; Paradis reconquis. Edition bilingue français-anglais

04/2022

Généralités

Le Duc de Marlborough. John Churchill, le plus redoutable ennemi de Louis XIV

05/2022

Critique littéraire

Lope de Vega

02/2002

Moyen Age

Les reines maudites Tome 3 : Jeanne Seymour. La reine bien-aimée

06/2024

Religion

L´islam conquérant. Textes-Histoire-Stratégies

01/2019

Théâtre - Pièces

La statue de temps

04/2021

Littérature française

Dîner de gala. L'étonnante aventure des Brigands Justiciers et de l'Empire du Milieu

09/2012

Histoire de France

Le Siècle des Platter. Tome 2, Le voyage de Thomas Platter (1595-1599)

05/2000

Esotérisme

Livre Jaune n°2. La guerre des francs-maçons

11/2011

Histoire de France

Journal 1940-1944. "Que passent les heures, les jours, les nuits et que la France renaisse"

03/2019

Histoire ancienne

Le couvent des Cordeliers du Mont Beuvray. Histoire et archéologie

01/2018

Littérature érotique et sentim

Le Sultan Misapouf et la princesse Grisemine. Un conte de fées grivois

03/2018

Critique littéraire

La Bible d'Amiens ; Sésame et les lys. Et autres textes

04/2015