bandeau encart explication

Extraits

Littérature française

OEUVRES COMPLETES. Tome 19

02/1984

Littérature étrangère

Le nuage d'obsidienne

04/2016

Sociologie

Les paroles de plainte au travail. Des maux indicibles aux conversations du quotidien

02/2022

Philosophie

Les politiques de réconciliation. Analyses, expériences, bilans

12/2013

Musique, danse

Francis Poulenc à son piano : un clavier bien fantasmé

01/2011

Littérature française

Le dernier verre

08/2019

Sciences politiques

Charles Nodier. Le politique masqué

10/2018

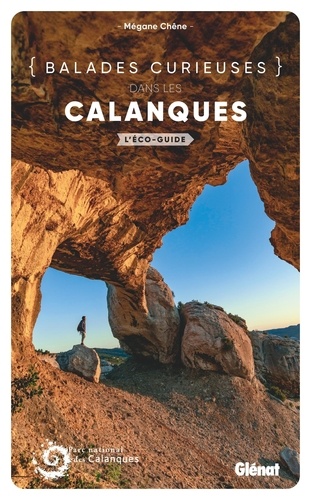

Provence, Alpes, Côte d'Azur

Balades curieuses dans les calanques. L'écoguide

03/2022

Poésie

Ici on consulte le destin

04/2021

Exégèse

Le Dieu de mon salut. Lecture commentée des Psaumes 3 à 8

01/2022

Littérature étrangère

Calligraphie des rêves

01/2012

Religion

Le Sens Mystique de l'Apocalypse

12/1996

Critique littéraire

Le génie grec dans la religion

01/1970

Littérature étrangère

Zoo

07/2023

Révolution française

Mademoiselle de Corday

01/2022

Littérature française

Je suis une surprise

02/2009

Sociologie

La société des inconnus. Histoire naturelle de la collectivité humaine

09/2022

BD tout public

Hergé archéologue

06/2011

Droit

Le mystère de la chambre basse. Comparaison des processus d'entrée des femmes au Parlement France-Allemagne, 1945-2000, Edition 2005

04/2005

Lecture 9-12 ans

Jamie Drake. L'équation cosmique

02/2019

Histoire internationale

Lady died

08/2006

Beaux arts

Versailles. 400 ans d'histoire

03/2012

BD tout public

Ar-Men. L'enfer des enfers

11/2017

Sciences politiques

Mali. Au-delà du djihad

10/2017

Gestion des ressources humaine

DRH : le courage de l'humain ! Un nouveau cap pour l'entreprise

09/2021

Art sacré

Les Puys d'Amiens. Chefs-d'oeuvre de la cathédrale Notre-Dame

08/2021

Musique, danse

Le destin juif et la musique. Trois mille ans d'histoire

10/2001

Biographies

Dictionnaire amoureux d'Albert Camus

11/2023

Littérature française

Journal de Diogène

10/2022

Littérature française

L'impressionnisme : son histoire, son esthétique, ses maîtres

03/2023