Rémy Grosse

Extraits

Sports

Mes super cars

11/2019

La vie quotidienne

La p'tite fille qui Tome 1 : La p'tite fille qui refuse de se laisser gâcher la vie à l'école et ailleurs

11/2022

Littérature française

Pour ta tirelire, gamine

04/2020

Manga

Fall in Love with me Intégrale

12/2015

Littérature française

Le marin en smoking

11/2016

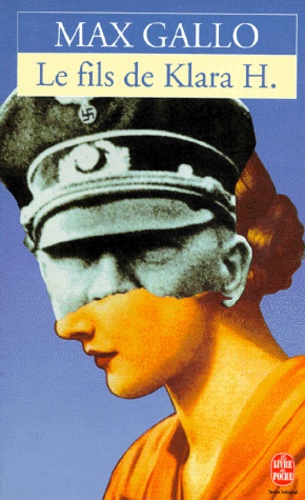

Littérature française

Le fils de Klara H.

02/1995

Revues de droit

Revue française de finances publiques N° 163-2023 : Hommages en l'honneur du Professeur Marie-Christine Esclassan - Finances publiques écologiques

09/2023

Beaux arts

Osmoscosmos

06/2020

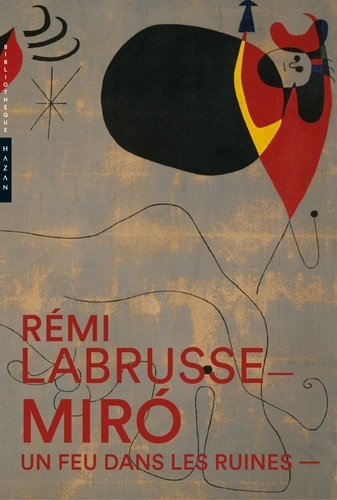

Beaux arts

Miro. Un feu dans les ruines

10/2018

Histoire internationale

Le naufrage du Saint-Nicolas. Naufragés, fugitifs et captifs sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord (1808-1810)

05/2020

Littérature étrangère

Il y a mieux à vivre

03/2016

Musique, danse

Jean-Louis Florentz et l'orgue. Tome 1, L'univers florentzien

08/2018

Sciences historiques

Femmes de pouvoir. Une histoire de l'égalité professionnelle en Europe (XIXe-XXIe siècles)

03/2010

Histoire de France

Journal de l'Elysée. Tome 5, La fin du gaullisme, 1973-1974

02/2001

Critique littéraire

Martial

03/2003

Diététiques

Je fais la paix avec mon poids

01/2023

Littérature française

L'héritier du vent. Tome I : L'Éveil

12/2013

Formation

Manuel d'arabe en ligne - Version 4 B. Livre relié N&B avec enregistrements en ligne - tome I

11/2021

Formation

Manuel d'arabe en ligne - Version 4 B. Livre relié N&B avec enregistrements en ligne - tome II

11/2021

Littérature française (poches)

Dommages de guerre. La ligne Maginot, etc

04/2019

Sciences historiques

Petite histoire de l'île et de l'abbaye de Lérins

10/2016

Musique, danse

Jean-Louis Florentz et l'orgue. Tome 2, Une tétralogie pour l'orgue

08/2018

Musique, danse

Jean-Louis Florentz et l'orgue. Essai analytique et exégétique : L'univers florentzien et Une tétralogie pour l'orgue

08/2018

Thèmes photo

Gardiens

04/2023

Russie

Tsars sans empire. Les Romanov en exil, 1919-1992

03/2024

Littérature française

De ce pas

01/2016

Histoire de France

La France, terre de refuge et de désobéissance civile (1936-1944). Exemple du sauvetage des Juifs Tome 3, Implication des milieux catholiques et protestants, L'aide des resistants

11/2011

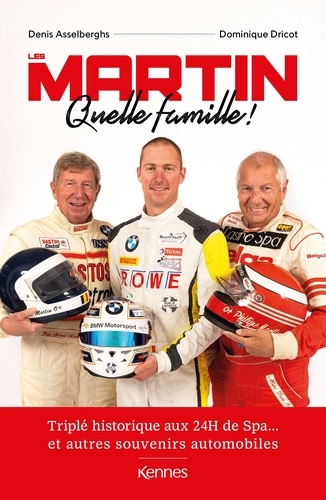

Rallyes et courses

Les Martin, quelle famille !. Triplé historique aux 24h de Spa et autres souvenirs automobiles

06/2024

Théâtre

Babel aimée. La choralité d'une performance à l'autre, du théâtre au carnaval

04/2015

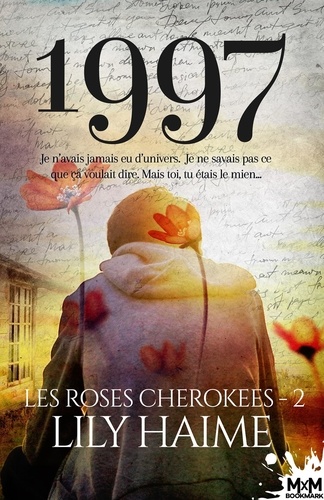

Littérature érotique et sentim

Les roses de Cherokee Tome 2 : 1997

05/2019