Japan Expo festival

Extraits

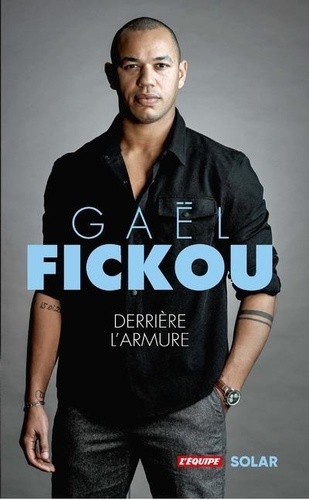

Rugby

Derrière l'armure

05/2023

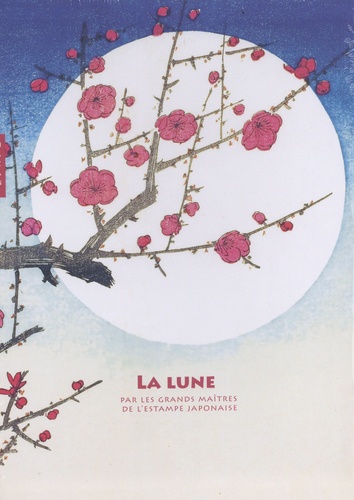

Art japonais

La Lune par les grands maîtres de l'estampe japonaise

10/2021

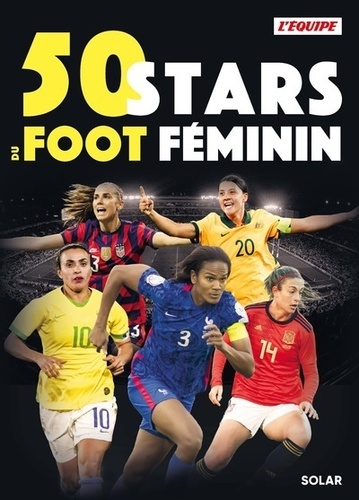

Football

50 stars du foot féminin

06/2023

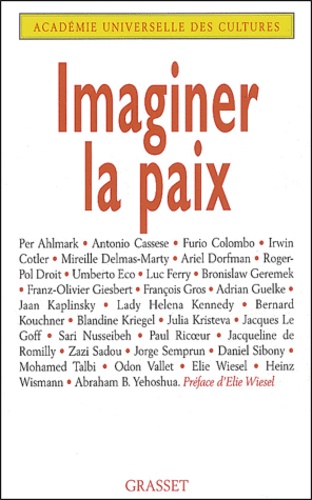

Sciences politiques

Imaginer la paix

11/2003

BD tout public

La passion des Anabaptistes Tome 2 : Thomas Müntzer

10/2014

Tourisme étranger

Randonnées à vélo. 50 itinéraires de rêve autour du monde

10/2020

Religion

Missionnaire intrépide. Paul Seitz, évêque de Kontum (Vietnam) 1906-1984

07/2014

Histoire internationale

Nicolas II et Alexandra de Russie. Une tragédie impériale

10/2015

Histoire de France

Le Corps diplomatique à Vichy (1940-1944)

03/2019

Littérature française

En finir avec l'amour

10/2021

Sciences historiques

Un homme d'influence. Sir Siegmund Warburg (1902-1982)

12/1992

Revues

Travailler en collaboration à l'école - Revue 90

10/2022

Jardinage

L'humeur paysagère

01/2015

Littérature française

Suite inoubliable

« En lui, la musique parlait français depuis qu'il l'avait vécue en France. En se livrant à la conversation avec Hortense, il avait la sensation d'interpréter un duo avec elle, sensation qu'il ne connaissait pas lorsqu'il s'exprimait dans sa langue maternelle, le japonais. »

Pamina, une luthière talentueuse, est la digne descendante d'Hortense Schmidt, qui avait exercé le même artisanat au Japon durant la période sombre de la Seconde Guerre mondiale. Intégrée dans l'atelier d'un luthier renommé à Paris, Pamina se retrouve en charge de la restauration d'un violoncelle d'une grande valeur, un Goffriller. Alors qu'elle démonte l'instrument pour le remettre en état, elle tombe sur une lettre cachée dans une partie du violoncelle. Ce message l'entraîne dans une quête qui la relie à des vies marquées par les conflits armés.

La lettre, écrite dans un double but de résistance contre l'ennemi et de préservation d'une histoire d'amour, a traversé le temps et les frontières. Elle sert de fil conducteur pour explorer les récits entrelacés des personnages créés par Akira Mizubayashi, tous unis par leur amour pour la musique. Chacune de ces histoires met en lumière les atrocités de la guerre, tout en soulignant le rôle salvateur de la musique comme antidote à la brutalité humaine.

Ce n'est pas seulement un instrument ou une mélodie qui relie ces personnages à travers les générations, mais également une langue commune et une passion partagée. La musique devient ainsi un moyen de communication qui transcende la mort, les époques et les conflits, unissant les individus dans une même quête de beauté et de sens.

Ce roman ne se contente pas de raconter une histoire captivante ; il sert également de méditation sur le pouvoir de la musique et de l'art en général pour apporter du réconfort dans des temps troublés. Il explore comment une simple lettre, cachée dans un violoncelle, peut déclencher une série d'événements qui changent des vies et traversent les décennies, tout en mettant en lumière la manière dont la musique peut servir de refuge contre les horreurs de la guerre et de lien entre différentes générations. En somme, il démontre que l'art et la musique sont bien plus que de simples formes d'expression ; ils sont des vecteurs de mémoire, d'histoire et d'humanité.

08/2023

Récits de voyage

Le Roi de l'opium et autres enquètes en Asie du Sud-Est

02/2011

Sociologie

L'origine des systèmes familiaux. Tome 1 : l'Eurasie

09/2011

Photographie

Hatarakimono project

10/2018

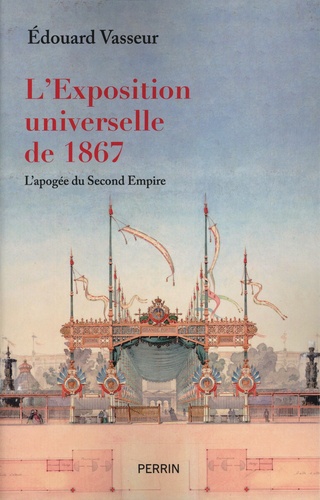

Second Empire

L'exposition universelle de 1867. L'apogée du Second Empire

02/2023

Autres encyclopédies (6 à 10 a

Le riz

03/2023

Géopolitique

Les autres ne pensent pas comme nous

10/2022

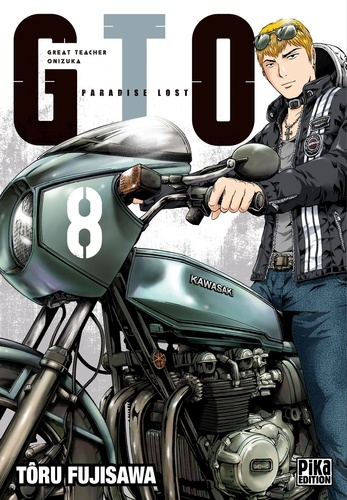

Manga

GTO Paradise Lost Tome 8

11/2017

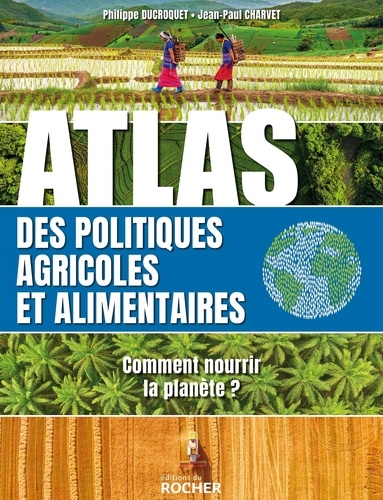

Géopolitique

Atlas de l'alimentation et des politiques agricoles

02/2024

Photographes

Dans l'infini des songes

03/2024

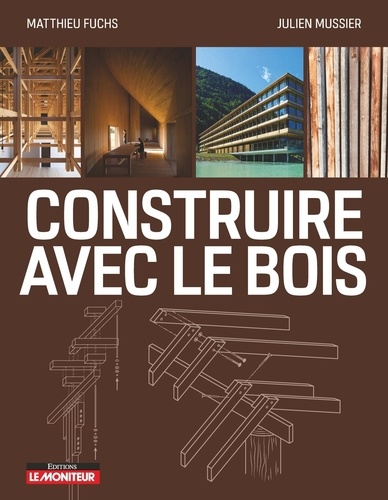

Technologies

Construire avec le bois. Matériau bois et ses dérivés, conception et mise en oeuvre, exemples de réalisations

12/2019

Sociologie

Nous et les autres. Des préjugés au racisme

04/2017

Sociologie politique

Tumultes N° 56, mai 2021 : Maurice Merleau-Ponty. La politique au coeur de l'oeuvre et des mondes

06/2021

Relaxation

Mon cahier 2024. Cultivez votre esprit cocooning ! Edition 2024

10/2023

Cinéma

Mémoires d'un fils à papa

01/2014

Sciences politiques

L'énigme Roosevelt, faux naïf et vrai machaivel

06/2011

Cinéma

Recherches sur Chris Marker

05/2002