Giorgio Barrera

Extraits

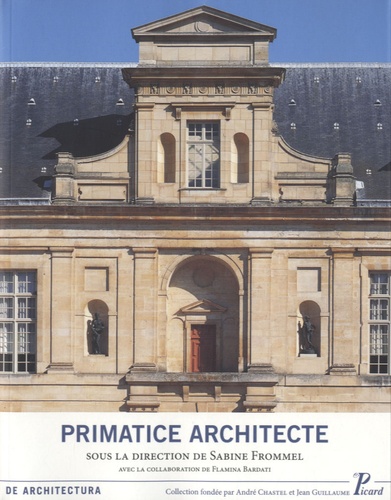

Beaux arts

Primatice architecte

04/2010

Littérature française

Au revoir maman. Merci d'avoir joué le jeu

10/2018

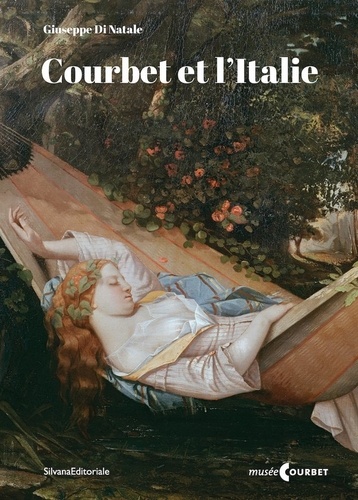

Monographies

Courbet et l'Italie. Prolégomènes pour l'histoire d'une réception critique, visuelle et politique

02/2024

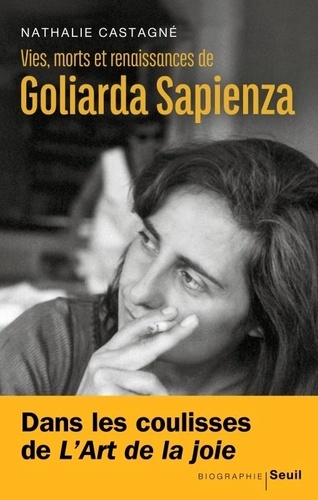

Biographies

Vies, morts et renaissances de Goliarda Sapienza

05/2024

Comics divers

Enola Holmes. Mycroft's Dangerous Game

09/2023

Esotérisme

Toutes les recettes de la magie de nos campagnes

09/1997

Littérature française

Mars Violet

04/2021

Poésie

Corollaire. Edition bilingue français-italien

05/2013

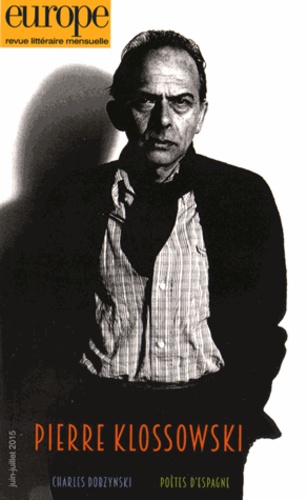

Critique littéraire

Europe N° 1034-1035, juin-juillet 2015 : Pierre Klossowski

06/2015

Histoire de la philosophie

L'imposture du théologico-politique

10/2022

Littérature française

Dans le spleen et la mémoire

10/2016

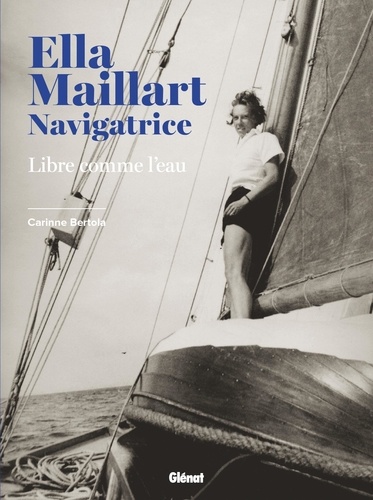

Voile

Ella Maillart navigatrice. Libre comme l'eau

02/2024

Gaule

La bataille d'Orange. Rome en péril (6 octobre 105 avant J.-C.)

07/2022

Beaux arts

Palézieux. Oeuvres sur papier - Coffret en 4 volumes : Estampes ; Dessins ; Lavis et aquarelles ; Essais et témoignages

10/2019

Sciences politiques

L'espionne. Virginia Hall, une Américaine dans la guerre

10/2007

Poésie

Souffle d'Éternité. Quand la poésie dessine les contours de l'infini

03/2024

Beaux arts

Divin Vinci - Léonard de Vinci, l'ange incarné. Un triptyque biographique, philosophique et artistique

04/2019

Littérature étrangère

Modène 1831. La ville de la Chartreuse

08/2016

Sociologie

Filmer les grands ensembles. Villes rêvées, villes introuvables, une histoire des représentations audiovisuelles des grands ensembles (milieu des années 1930 - début des années 1980)

10/2014

Musique, danse

La métaphore musicale de l'harmonie du monde à la Renaissance

10/2020

Dessins animés

Fp-mickey mouse

01/2023

Manga

He is a perfect man. L'intégrale 4 volumes

02/2014

Musique, danse

British Rock. Tome 1, 1956-1964 : Le temps des pionniers

03/2013

Sociologie

L'incendie de l'hôtel Paris-Opéra, 15 avril 2005. Enquête sur un drame social

03/2018

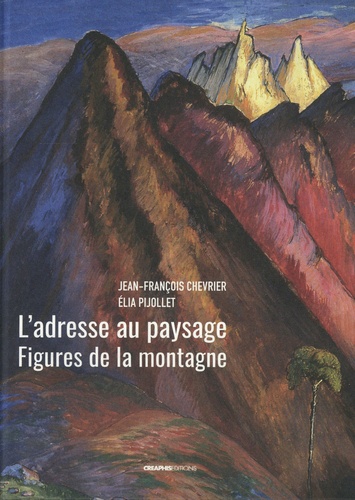

Histoire de l'art

L'adresse au paysage. Figures de la montagne de Jean-Antoine Linck à Marianne Werefkin

05/2023

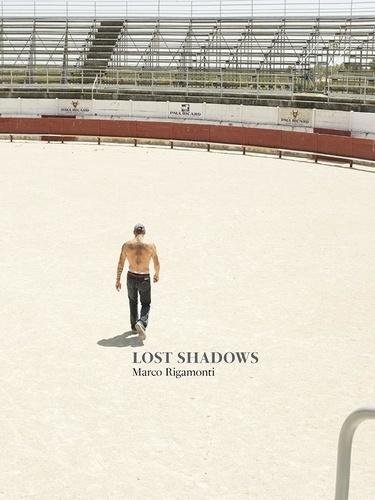

Thèmes photo

Lost Shadows

09/2023