Chris Bohjalian

Extraits

Templiers

Les templiers. Les mystères de 1312 à aujourd'hui

11/2022

Vins et savoirs

Vin et architecture dans l'ancien Languedoc-Roussillon. Pack en 2 volumes : Tome 1, De la genèse aux maîtres d'oeuvre ; Tome 2, Typologie, architecture, patrimoine et oenotourisme

06/2021

Religion

Théologie mariale

11/2014

Critique littéraire

Le Poëte et la Bible. Tome 2, 1945-1955

05/2004

BD religieuses

Enquêtes sur Dieu - Les indices pensables Tome 12 : L'empreinte transfigurée. Vingt énigmes du linceul de Turin

09/2021

Sources chrétiennes

Oeuvres exégétiques. Clés pour l'intelligence spirituelle Instructions

10/2021

Religion

Biographie d'Yvonne-Aimée de Malestroit (1901-1951). Tome 1, La sainte enfance (1901-1922), 2ème édition

09/2001

Religion

DOZULE. Un témoignage au service de la vérité

03/1994

Religion

Le christianisme et ses juifs (1800-2000)

05/2004

Littérature française

Julius aux alouettes

03/2014

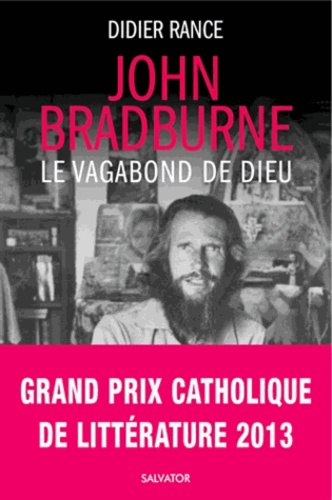

Religion

John Bradburne, le vagabond de Dieu

03/2012

Religion

Les chrétiens et la diversité religieuse. Les voix de l'ouverture et de la rencontre

04/2011

Histoire internationale

Saint Etienne de Hongrie

05/2004

Poésie

PoéVie Blues

07/2015

Religion

Histoire des filles de la charité XVIIe-XVIIIe siècle. La rue pour cloître

04/2011

Littérature française

Le passé défini. Tome 1, journal 1951-1952

Par chance, je ne serai plus là pour assister au phénomène, s'il se produit". D'abord, ce fut un travailleur acharné. Le "journal" de cette période - premier volume d'une série qui nous conduira jusqu'en 1963, l'année de sa mort - nous le montre composant sa pièce Bacchus, qui lui vaudra une retentissante querelle avec François Mauriac et un triomphe outre-Rhin (cette pièce luthérienne "qui retourne à son idiome") ; publiant La Nappe du Catalan, Le Chiffre sept, Journal d'un inconnu, Appogiatures, son essai sur Apollinaire et ses souvenirs sur Gide ; rééditant Reines de la France, Opéra, Carte blanche ; illustrant Le Bal du comte d'Orgel ; imaginant des tableaux vivants et dessinant des masques pour la reprise d'Odipus Rex avec Stravinski ; filmant La Villa Santo Sospir et sa partie de 8 x 8, bande collective de Hans Richter et Marcel Duchamp ; peignant La tentation du Christ et Ulysse et les Sirènes ; élaborant le carton de la tapisserie Judith et Holopherne, et projetant une Apocalypse pour Hindemith.

Or il trouve encore le temps de participer à des réunions syndicales, de s'intéresser aux soucoupes volantes et de voyager (on l'accueille avec une grande chaleur à Hambourg, à Düsseldorf, à Vienne, à Munich), de naviguer en mer Egée (son journal de Grèce et de Crète est agrémenté de dessins prestes et mordants). Il relit Dumas ; il "rerelit" sans complaisance son ami Proust et lui consacre de longues pages où se pressent les souvenirs : "Cette oeuvre me hantera comme une morte".

Il lit le Saint Genet de Sartre : autres réminiscences, autres impressions...

10/1983

Littérature française

Etudes de tristesse

03/2011

Sociologie

Les jeunes et dieu face a la revolution des jeunes

04/1997

Romans historiques

Dernières aventures de la maison de Charlemagne

11/2015

Religion

Le sacrement de mariage

10/2015

Beaux arts

Les Etrusques

03/2010

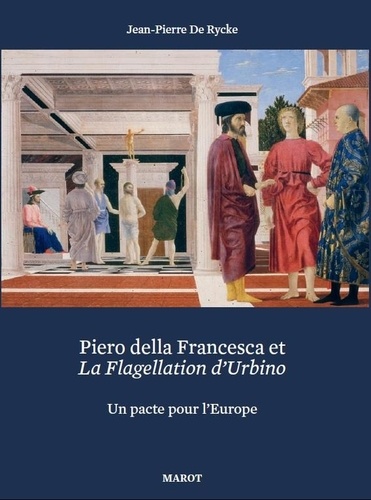

Lire un tableau

Piero della Francesca et la Flagellation d'Urbino. Un pacte pour l'Europe

05/2021

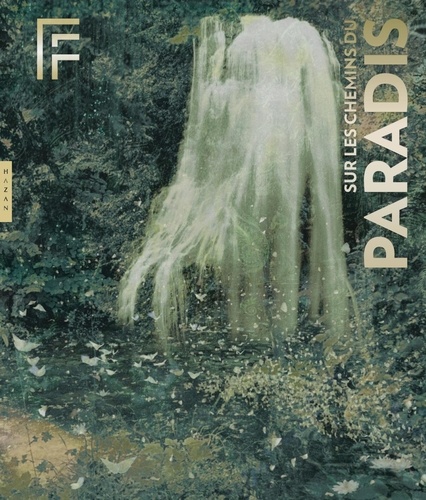

Art sacré

Sur les chemins du paradis. L'historicité du paradis dans les trois religions du livre. Judaïsme, christianisme et islam

05/2021

Religion

Croire au Dieu qui vient. Tome 2, Esprit, Eglise et monde : de la foi critique à la foi qui agit

03/2016

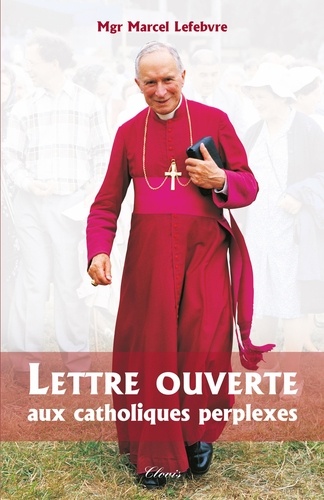

Religion

Lettre ouverte aux catholiques perplexes

05/2016

Littérature étrangère

Un américain en enfer. Un conte populaire

02/2020

Science-fiction, heroic fantas

Les géants Tome 7 : Moon

10/2023

Science-fiction

Les Dieux de Bal-Sagoth

04/2010

Sciences de la terre et de la

La planète poignardée et menottée. Denis Sassou N'Guesso au secours d'un monde dans le coma

03/2020

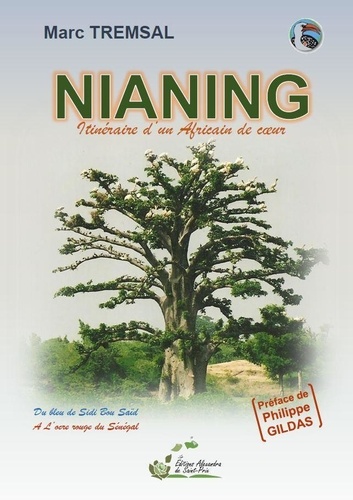

Littérature française

NIANING L’Odyssée et le Retour

11/2022