slam syndicat

Extraits

Histoire internationale

L'Arménie du Levant (XIe-XIVe siècle). Coffret 2 volumes

11/2012

Philosophie

Scénarios de la mondialisation culturelle. Tome 1, Du retour du religieux

02/2011

Religion

Chroniques d'un incroyant. Tome 1, Naissance dans la guerre des religions du livre - Propos sur le blasphème

07/2008

Romans historiques

La Croix de l'Occident Tome 1 : Par ce signe tu vaincras

01/2005

Littérature étrangère

Oeuvres complètes

10/2006

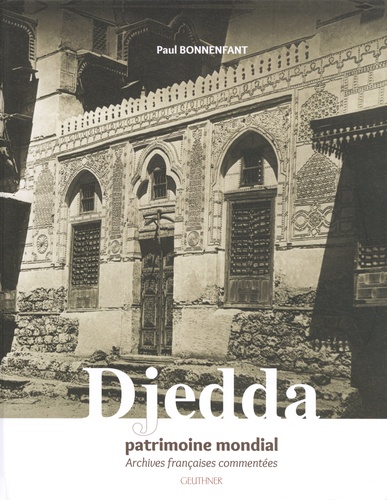

Beaux arts

Djedda patrimoine mondial. Archives françaises commentées

Paroxysme de sa hauteur qui doit atteindre plus d'un kilomètre, en dépassant toutes les tours du monde. Djedda a été classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO, sur la liste des biens culturels, en juin 2014, comme Porte de La Mecque : pôle spirituel de l'islam du monde entier, vers lequel les musulmans se tournent cinq fois par jour pour la prière, et où les pèlerins affluent désormais, tous les ans, par millions.

Dès le début du XIXe siècle, des voyageurs ont remarqué la hauteur des maisons et la qualité de la décoration en bois ajouré des moucharabiehs, loges en encorbellement sur les façades. Cette architecture aérienne et éolienne s'est épanouie entre 1800 et 1950, époque où la mer Rouge est devenue une des principales voies maritimes du monde, surtout après l'ouverture du canal de Suez en 1869. Le noyau historique de Djedda est le témoin d'un "style de la mer Rouge", fait d'empreintes croisées de deux sphères d'influence commerciale et artistique : vers le nord-ouest, le monde de la Méditerranée orientale, autour d'Istanbul, du Cafre et de Damas ; vers le sud-est, le monde de l'océan Indien, autour de la côte indienne du nord-ouest.

Les archives françaises possèdent de nombreuses photos sur l'architecture domestique de Djedda et des ports de la mer Rouge. Prises durant la première guerre mondiale, elles illustrent abondamment cet ouvrage. Quasi inédites, elles sont riches d'enseignement sur le centre historique de la ville avant les transformations drastiques dues aux retombées de la rente pétrolière.

12/2019

Religion

Le monde de la Bible

09/1998

Religion

S'initier aux religions. Une expérience de formation continue dans l'enseignement public (1995-1999)

11/1999

Religion

L'homme parfait selon l'école du Pangestu

01/1973

Critique littéraire

Autour de Alain Nadaud. Les actes du colloque, Paris Nanterre, 19-20 octobre 2017

01/2018

Beaux arts

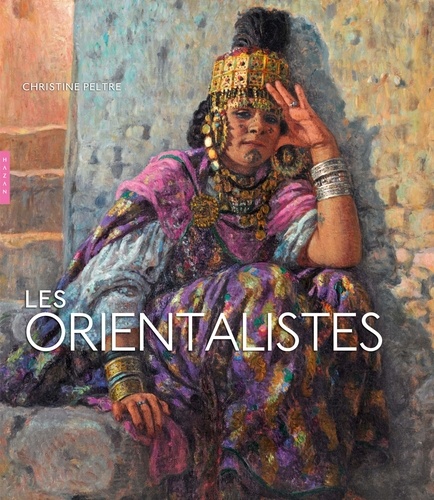

Les orientalistes. Edition revue et augmentée

03/2018

Religion

Les religions, le sexe et nous

10/2012

Sociologie

Nos apocalypses. Ce qui nous lie quand le mal nous frappe

09/2022

Thaïlande

Thaïlande

03/2023

Critique littéraire

Roger Garaudy, itinéraire d'une négation

02/2007

Egypte

Abdel Fattah al-Sissi, le Bonaparte égyptien et son ambition pour l'Egypte, ses alliés, ses ennemis et sa vision pour la région

03/2023

Ouvrages généraux

La Horde. Comment les mongols ont changé le monde

02/2023

Sciences politiques

Les coulisses de l'Entente cordiale

03/2004

Religion

L'Evangile en pays baatonou (Bénin). De l'hostilité à l'harmonie en Christ (1940-2000)

03/2018

Sciences historiques

Histoire de la barbarie. Requiem pour l'Humanité

03/2018

Histoire de France

Journal de l'Elysée. Tome 2, 1968-1969, Le Général en Mai

04/1998

Religion

Les dieux au service du peuple. Itinéraires religieux, médiations, syncrétisme à Madagascar

02/2006

Sciences politiques

Lettres contre la guerre

11/2015

Littérature française

Reviens, Lila

02/2021

Religion

Les cathos. Enquête au coeur de la première religion de France

02/2017

Récits de voyage

Voyage en Perse du Nord

01/2012

Littérature française

Tout paradis n'est pas perdu. Chronique de 2015 à la lumière de 1905

01/2016

Critique littéraire

L'atelier du roman N° 40, Décembre 2004 : Jacques Audiberti. Par le feu et par le rire

12/2004

Poésie

Errances d'encre - A la dérive du marais

10/2016

Littérature française

Fraternels

08/2016