Florian Ferrier

Extraits

Droit fiscal

Mémento Fiscal. Edition 2023

Actualité politique internatio

La Russie en guerre dans la crise de l'ordre

01/2023

Cinéma

Les as de la manivelle. Le métier d'opérateur de prise de vues cinématographiques en France (1895-1930), avec 1 DVD

01/2022

Histoire de France

Les traces coloniales dans le paysage français. Monuments et mémoires

03/2011

Droit

Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada). Commentaires de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, du règlement d'arbitrage de la CCJA et de l'acte uniforme relatif à la médiation, du 23 novembre 2017

07/2018

Russie

Tsars sans empire. Les Romanov en exil, 1919-1992

03/2024

Littérature française

L'heure légale et les fuseaux horaires

12/2021

Musique, danse

Concerto pour piano (réduction pour 2 pianos). en si mineur op. 3

La Symphonie en ré mineur (MoszWV 146) et le Caprice op. 4 (MoszWV 3) étaient également au programme. Le concert fut un succès et Anton Rubinstein en rendit compte positivement. Toutefois, le concerto pour piano est resté inédit à ce jour. Bien que les premières compositions de Moszkowski fussent publiées depuis 1874 et qu'il réservât l'opus 3 à une grande maison d'édition française qu'il avait en tête, il ne trouva pas d'éditeur tout de suite.

Il prit ensuite de la distance vis-à-vis de cette oeuvre qu'il ne désirait plus publier. Il reprit le manuscrit déjà vendu afin de réviser son travail. Tout en rejetant son premier concerto pour piano qu'il jugeait sans valeur, il salua son deuxième concerto pour piano en mi bémol majeur op. 59 (MoszWV 162) comme son meilleur travail. Le premier concerto devint néanmoins connu du public grâce à l'enthousiasme de son dédicataire, Franz Liszt, auquel Moszkowski l'avait joué au printemps 1875 à Weimar.

Liszt organisa un concert privé pour la baronne Olga von Meyendorff, au cours duquel il joua lui-même la partie d'orchestre sur le second piano. On ne connaît pas d'autre exécution publique du Premier Concerto pour piano. Après la mort du compositeur, son élève Bernard Pollack essaya de le faire publier chez Peters, mais ne put ni trouver le manuscrit ni convaincre Henri Hinrichsen, le directeur éditorial.

Le concerto était réputé perdu jusqu'à ce qu'il soit retrouvé sous la forme d'une partition manuscrite avec d'autres oeuvres et journaux intimes dans une succession léguée à la Bibliothèque nationale de France. Cent trente-neuf ans après la première représentation publique, une seconde création a eu lieu le 9 janvier 2014 à la Philharmonie de Varsovie avec le pianiste bulgare Ludmil Angelov, le chef d'orchestre Vladimir Kiradjiev et l'Orchestre symphonique Artur Malawski de Rzeszów.

05/2019

Poésie

L'esprit de pouvoir

12/2018

Géopolitique

Le retour des temps barbares. D'une guerre à l'autre

02/2024

Littérature française

Le jeu continue après ta mort

03/2019

Rêves

Grands Emblèmes du Merveilleux pour Ernest de Gengenbach

03/2024

Actualité politique internatio

Comment Poutine a conquis nos cerveaux

10/2023

Code du travail

Code du travail. Annoté. Commenté en ligne, Edition 2023

03/2023

Histoire ancienne

Ces pierres qui nous parlent. Les gravures rupestres de Cerdagne (Pyrénées orientales) de la fin de l'âge du Fer à l'époque contemporaine

06/2012

Théologie

L'église synodale, Revue Communio no 47-3/4

07/2022

Droit

Manuel du droit de l'entreprise. 4e édition

05/2019

Sciences historiques

Mon demi-siècle (1812-1862)

03/2020

Littérature française

De là, on voit la mer

01/2013

Histoire de France

Edouard Daladier (1884-1970)

05/1993

Histoire internationale

L'amiral Horthy. Régent de Hongrie

09/2014

Histoire de France

L'émancipation des Noirs dans la Révolution française (1789-1795)

01/2002

Essais biographiques

Turner

02/2023

Impressionnisme

Les nuits étoilées de Van Gogh

02/2023

Beaux arts

Vincent Van Gogh en 15 questions

02/2019

Rock

The Beatles. Get Back

10/2021

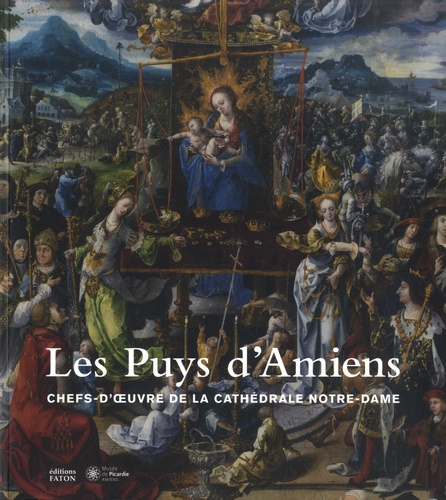

Art sacré

Les Puys d'Amiens. Chefs-d'oeuvre de la cathédrale Notre-Dame

08/2021

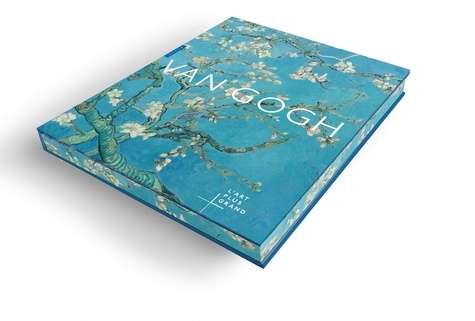

Monographies

Van Gogh. L'art plus grand

10/2023

Religion

Attente de Dieu

10/2008

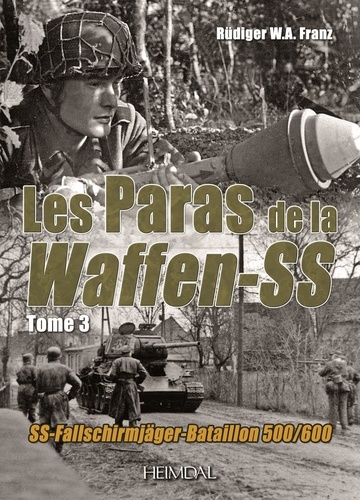

Généralités

LES PARAS DE LA WAFFEN-SS_TOME 3_SS-FALLSCHIRMJÄGER-BATAILLON 500/600. LES PARAS DE LA WAFFEN-SS_TOME 3_SS-FALLSCHIRMJÄGER-BATAILLON 500/600

10/2021