Réjane Rageau

Extraits

Littérature française

Procès de M. F. Lamennais à l'occasion d'un écrit intitulé Le Pays et le gouvernement

05/2017

Lieux étranges et spirituels

L'énigme. Des "souterrains du temps" aux hyper-machines

05/2022

Opéra

Les métamorphoses du ballet. Histoire et identité d'un genre lyrique (XVIIe-XVIIIe siècles)

03/2022

Beaux arts

L'or des tropiques. Promenades dans le Portugal et le Brésil baroques

02/1994

Biographies

Fragmens de differens ballets. academie royale de musique, 10 septembre 1748

12/2021

Mer

A bord des frégates

06/2020

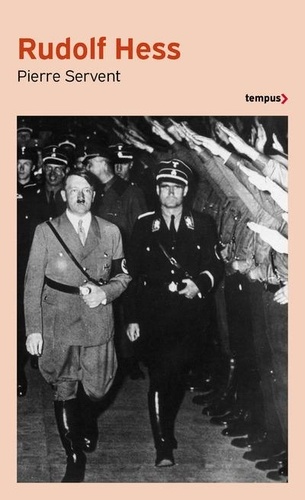

Histoire internationale

Rudolf Hess. La dernière énigme du Toisième Reich

09/2019

Littérature française

Old Quercy Blues

01/2021

Littérature française

Mon cheval pour un royaume

10/2020

Pléiades

Oeuvres. Tome 3, La femme cachée ; Aventures quotidiennes ; L'enfant et les sortilèges ; La fin de Chéri ; La naissance du jour ; La seconde ; Sido ; Le pur et l'impur ; Prisons et paradis ; La chatte ; Duo ; Mes apprentissages ; Discours de réception à l

05/2005

Pléiades

Oeuvres. Tome 4, Chambre d'hôtel ; Journal à rebours ; Julie de Carneilhan ; Le képi ; Nudité ; Gigi ; Paris de ma fenêtre ; Trois, six, neuf ; Florie ; L'étoile Vesper ; Pour un herbier ; Trait pour trait ; Le fanal bleu

11/2001

Couple, famille

Quel genre de chieuse êtes-vous ?

06/2019

Sciences politiques

La reconstruction du parti socialiste (1921-1926)

01/1976

Actualité politique France

Le Courage de la dissidence. L'esprit français contre le wokisme

11/2022

Littérature française

Penser comme on veut

01/2014

Pléiades

Oeuvres complètes. Tome 1

01/1986

Pléiades

Oeuvres complètes. Tome 2

01/1961

Pléiades

Oeuvres complètes. Tome 3

01/1964

Pléiades

Oeuvres complètes. Tome 4

01/1969

Pléiades

Oeuvres. Tome 1, Claudine à l'école ; Claudine à Paris ; Claudine en ménage ; Claudine s'en va ; L'ingénue libertine ; La retraite sentimentale ; Les vrilles de la vigne ; La vagabonde

05/1984

Sciences politiques

La reconstruction du parti socialiste

01/1980

Critique littéraire

Momus ou le prince. Fable politique

01/2017

Histoire de France

L'insulaire. Les neuf vies de Napoléon

02/2015

Allemagne

Rudolf Hess. La dernière énigme du Troisième Reich

06/2022

Littérature étrangère

G.

10/2015

BD tout public

Dany, du rêve au 9e art

01/2020

Littérature étrangère

Frères de la côte. Mémoire en défense des pirates somaliens, traqués par toutes les puissancse du monde, Edition revue et augmentée

03/2016

Musique, danse

L'Opéra baroque et la scène moderne

05/2000

Littérature étrangère

Un vagabond à l'étranger

06/2017

Littérature française

Les foules de Lourdes. Précédé de Le drageoir aux épines ou L'intime souffrance de Joris-Karl Huysmans

10/2013