Garçonne

Extraits

Santé, diététique, beauté

L'étrange et drolatique voyage de ma mère en amnésie

04/2018

Histoire de l'art

Cadets de Gascogne. Collections du musée de l'Armée au château ducal de Cadillac

06/2021

Sciences historiques

Les Extraterriennes. Histoire de l'ascension des femmes dans l'air et l'espace

02/2018

Sciences historiques

Les fontaines de Bordeaux

06/2020

Géographie

Géohistoire de l'environnement et des paysages

06/2019

Mer

France (II). Le plus grand voilier du monde construit à Bordeaux, 2e édition revue et augmentée

04/2019

Imagerie médicale

Echographie musculosquelettique. 3e édition

11/2021

Criminalité

Les Reclus de Monflanquin. Une famille sous emprise

10/2023

Historiens

L'origine de l'Homme. Edouard Lartet (1801-1871) de la révolution du singe à Cro-Magnon

06/2021

Midi-Pyrénées

L'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue. Et la collection Brache-Bonnefoi

02/2023

Littérature française

La grande ourse

01/2023

Littérature française

Délivrance

12/2021

Français CP

Français CP Clés de la compréhension . Guide de l'enseignant, Edition 2023

10/2023

Littérature française

L'École des femmes

03/2023

Littérature française

Mes paysans [EDITION EN GROS CARACTERES

02/2022

BD tout public

Blacksad Tome 2 : Artic-Nation

03/2003

Policiers

Le manufacturier

10/2018

Littérature française

L'éclipse

04/2010

Histoire internationale

Alceste De Ambris l'anti-Mussolini. L'utopie concrète d'un révolutionnaire syndicaliste

07/2019

Histoire régionale

Dictionnaire familier d'Occitanie

07/2022

Essais

Séléné

04/2023

Droit administratif général

Droit des contrats administratifs. 12e édition

10/2021

Histoire de France

Les Révoltes du papier timbré, 1675. Essai d'histoire événementielle

04/2014

Littérature française

Le buveur de temps. Romans & récits intimes

09/2020

Archéologie

Gallia N° 78-2, 2021

03/2022

Midi-Pyrénées

Occitanie. Tome 1

03/2022

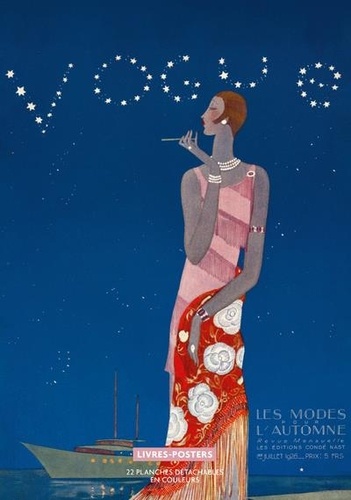

Histoire de la mode

Vogue. L'âge d'or des couvertures illustrées 1920-1939, 22 planches détachables en couleurs

04/2021

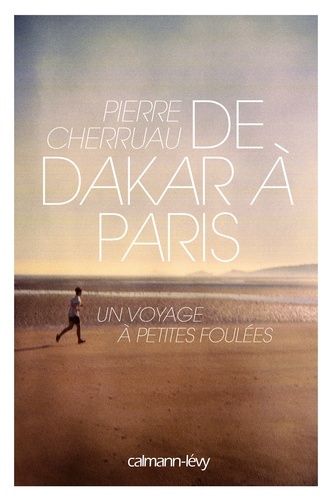

Récits de voyage

De Dakar à Paris. Un voyage à petites foulées

03/2013

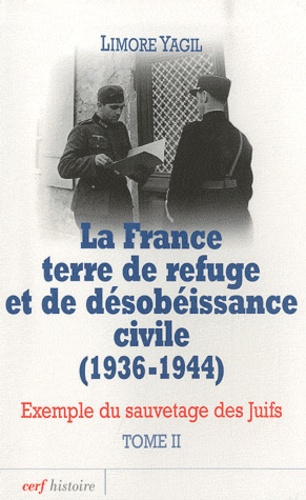

Histoire de France

La France, terre de refuge et de désobéissance civile (1936-1944). Exemple du sauvetage des juifs Tome 2, Implication des fonctionnaires, le sauvetage aux frontières et dans les villages-refuges

12/2010

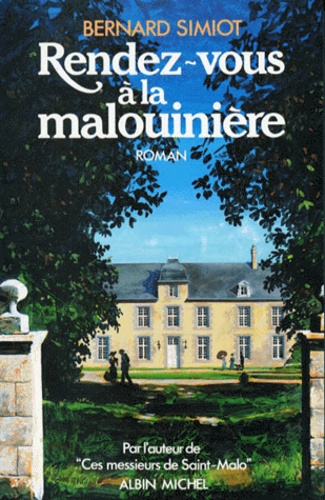

Romans historiques

Ces messieurs de Saint-Malo Tome 3 : Rendez-vous à la Malouinière

05/1993