Dangereuse tentation

Extraits

Romans, témoignages & Co

Gamer Duo. T1 et T2

04/2022

Critique littéraire

L'appropriation. L'interprétation de l'altérité et l'inscription du soi

01/2019

Littérature française

Rhizosphère

01/2024

Beaux arts

Saint-Antoine l'Abbaye. Un millénaire d'histoire

04/2019

Théâtre

L'échafaudage ; Un accord parfait ; L'accident de Bertrand ; Derrière la porte ; Le meilleur est encore possible

10/2017

BD tout public

Le moi noir

01/2020

Histoire internationale

La parenthèse désenchantée. Une alternance marocaine

05/2011

Littérature française

Jerada, ce lieu

09/2017

Sciences historiques

Chef de guerre

Pléiades

A la recherche du temps perdu. Tome 3

11/1988

Revues

Revue du crieur N° 20 : Immunité partout, humanité nulle part !

03/2022

Pléiades

Romans et récits. Tome 1, Education européenne ; Les Racines du ciel ; La Promesse de l'aube ; Lady L. ; La Danse de Gengis Khan

05/2019

Pléiades

Romans et récits. Tome 2, Adieu Gary Cooper ; Chien blanc ; Les Enchanteurs ; Gros-câlin ; La Vie devant soi ; Pseudo ; Clair de femme ; Les Cerfs-volants ; Vie et mort d'Emile Ajar

05/2019

Beaux arts

Kim En Joong et le cabanon de Saint-Paul

02/2013

Littérature érotique et sentim

La Saga des Wingleton - Tome 1. James

10/2019

Techniques photo

Compétence Photo Hors-série N° 11 : Le format raw. Le guide pour bien débuter

01/2022

Littérature érotique et sentim

U.S. Marines - Tome 2. Plus aucun rempart entre nous

08/2019

Pléiades

Romans, nouvelles et récits. Volume 2

04/2013

Pléiades

Romans, nouvelles et récits. Volume 1

04/2013

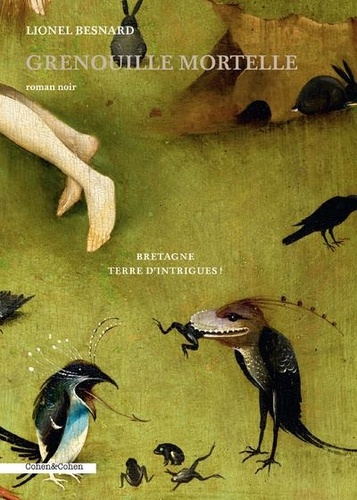

Romans noirs

Grenouille mortelle

03/2022

Littérature française

Un retour en Colchide

10/2010

Histoire et Philosophiesophie

Oeuvres complètes de philosophie des sciences

01/1994

Actualité et médias

Internet rend-il bête ? Réapprendre à lire et à penser dans un monde fragmenté

10/2011

Littérature étrangère

Comédie cubaine

06/2020

Sciences politiques

Quatre-vingt-treize

02/2012

Poésie

Les anges bucoliques

04/2021

Littérature hébraïque

Au pays des mensonges

06/2022

Littérature française

L'état des sentiments à l'âge adulte

02/2012

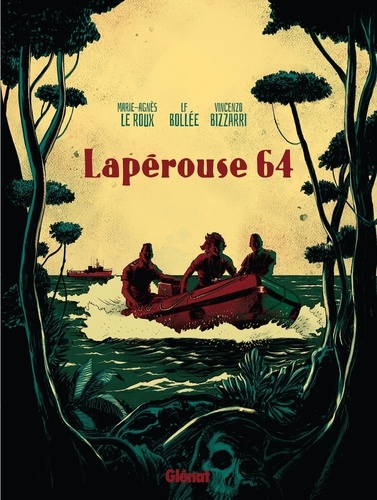

Divers

Lapérouse 64

09/2023

Critique littéraire

Chien de lisard

01/2017