Victor Dixen Vampyria

Extraits

Actualité médiatique France

Dessine-moi un désert. Anatomie d’un désastre sanitaire programmé

12/2023

Droit

Droits du travail, emploi, entreprise. Mélanges en l'honneur du Professeur François Gaudu

06/2014

Littérature française

Comme un, Commune. Ou les tribulations de Théo et Madeleine Fischer, du Paris libre de 1871 à Rio

11/2014

Critique littéraire

Théophile Gautier

04/2011

Beaux arts

Notre-Dame de Paris. De la Colombe du Saint-Esprit à la Langue des Oiseaux

11/2011

Histoire de France

Les larmes de la rue des Rosiers

03/2010

Littérature française

La Trilogie royale

11/2022

Thèmes photo

PORTRAITS CROISÉS

02/2023

Théâtre - Pièces

Shakespeare - Tragédies - T.2 - Edition bilingue français/an

01/2023

Jazz, Blues, Soul, Rap, Reggae

Mystère Monk

10/2022

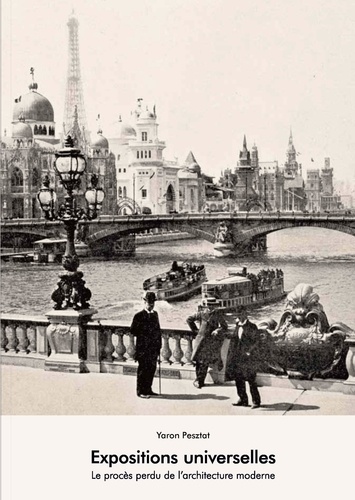

Histoire de l'architecture

Expositions universelles. Le procès perdu de l’architecture moderne

06/2022

Biographies

Daniel Stern, comtesse d'Agoult. De la Restauration à la IIIe République

10/2022

Poésie

Lord Byron, 200 poèmes courts. Chefs d'oeuvre, Raretés, 58 poèmes inédits

03/2024

Poésie

Poésie de l'Art faber. Quand les poètes racontent et façonnent les mondes économiques

06/2024

Littérature française

Témoignages sur Renan, Taine et de Guaita

06/2020

Critique littéraire

Protée en trompe-l'oeil. Genèse et survivances d'un mythe, d'Homère à Bouchardon

01/2010

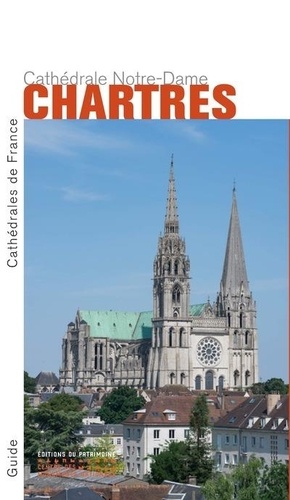

Grandes réalisations

La cathédrale Notre-Dame de Chartres

02/2022

Littérature française

Oeuvres complètes, série 3. Oeuvres historiques Tome 2, Considérations sur les principaux événements de la Révolution française, Volume 1, 2 volumes

05/2017

Romans historiques

Le Généralissime. De Saint-Tropez à Lahore, le destin exceptionnel du général Allard, officier de Napoléon

11/2013

Sports

Laurent Pokou. Un destin de foot

05/2011

Critique littéraire

Zola d'Ouest en Est. Le naturalisme en France et dans les deux Allemagnes

11/2010

Littérature grecque

Journées 1925-1944

11/2021

Critique littéraire

Poèmes et poètes : le monde de la réalité poétique

09/2020

Faits de société

Merah, ce que l'affaire ne nous dit pas

03/2013

Sciences politiques

Front populaire N° 1, été 2020 : Souverainisme

06/2020

Sciences historiques

Petite histoire de l'île et de l'abbaye de Lérins

10/2016

Histoire de France

Correspondance d'avant-guerre et de guerre

01/2015

Second Empire

L'exposition universelle de 1867. L'apogée du Second Empire

02/2023

Littérature française

La bête creuse

02/2019

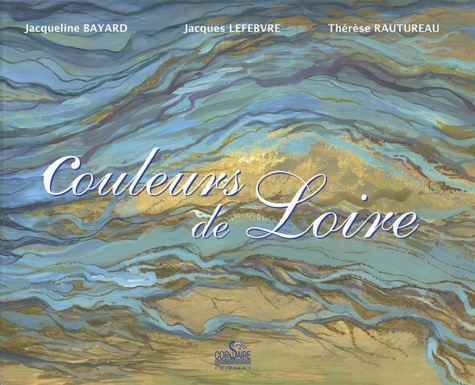

Thèmes picturaux

Couleurs de Loire

04/2022