Turbulences catholiques

Extraits

Littérature française

Le Silence

01/2013

Renaissance

La reine Margot

03/2024

Essais

Les Templiers. Lieux et héritages du Temple Franc-Maçonnerie - Néo-Templiers

05/2022

Sociologie

Le nazisme dans l'histoire des violences collectives. Violences et meurtres de masse

01/2023

Histoire de France

Ces Alsaciens qui ont infiltré Vichy

10/2018

Magie

La Magie des Déesses. Sortilèges et rituels divins

03/2023

Histoire de France

La haine et le pardon. Le déporté

03/2015

Pédagogie

L'école du Colibri. La pédagogie de la coopération

10/2014

Sociologie

La culture de masse. Promesses et détresse

10/1969

Histoire de France

Port-Royal

10/2012

Religion

Frédéric Ozanam et la civilisation de l'amour

08/1997

Sociologie

La querelle du sacre

04/1997

Du XVIe au XIXe siècle

Du monde au désert, l'aspiration à la solitude au XVIIe siècle

04/2021

Religion

Etudes sur la sainte vierge tv 1958

04/1997

Thèmes photo

Planches contact #13. Festival de photographie de Deauville, Edition 2022

12/2022

Religion

Lyon

01/1983

Vie chrétienne

Vie conjugale et célibat consacré, un défi !

11/2022

Revues

La Règle du jeu N° 80, septembre 2023 : Dove vai ? L'Italie sous Meloni

09/2023

Poésie

Sur la voie abrupte

04/2023

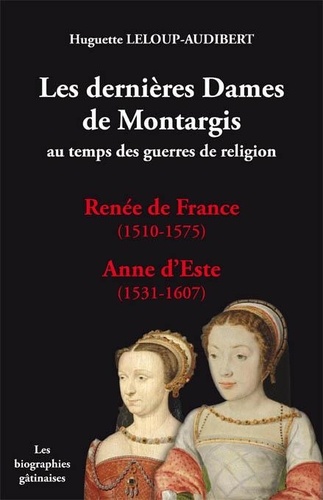

Sciences historiques

Les dernières Dames de Montargis

Renée de France et Anne d'Este sont-elles des figures locales ou des personnages incontournables de l'histoire de France ? Voilà bien le choix que toutes les biographies antérieures se sont contentées de faire. Elles sont les deux, et Huguette Leloup montre, pour la première fois, combien les contingences locales interfèrent avec les réalités nationales. Entre 1560, date de l'arrivée de Renée à Montargis, et 1607, à la mort d'Anne, il y a une "exception montargoise" .

Voilà deux femmes de la Renaissance, éprises d'art et de littérature, destinées par leur naissance à une vie de cour futile. Et voilà que les événements les obligent à assumer leur rôle de Dames, c'est-à-dire à exercer le pouvoir de la seigneurie de Montargis. Elles l'exercent avec un mélange d'autorité et de tolérance, et savent se prévaloir au besoin de leur sang royal, hérité d'Anne de Bretagne et de Louis XII.

La mise en perspective des deux biographies permet de mieux mesurer la liberté que les événements laissent aux deux femmes, et la liberté qu'elles se forgent elles-mêmes. Mais ce pouvoir de femmes s'exerce au milieu de guerres d'hommes, terribles et fratricides, dans une des périodes les plus troublées du royaume de France. "Guerres de religion" , dit-on. Renée, empêchée d'être ouvertement protestante, et Anne, contrainte d'être farouchement catholique : Renée et Anne sont sans doute les premières à avoir compris qu'en fait de "guerres de religion" , il s'agit de guerres de pouvoir, dans lesquelles la religion est prétexte.

Comme toujours... Avoir compris cela a sans doute permis à Montargis d'échapper aux grands massacres. On n'hésitera pas à dire que cet ouvrage savant se lit comme un roman. On garde longtemps en mémoire la réponse de Renée à son assiégeant Malicorne, qui avait mission de l'expulser de son château : "Malicorne, avisez ce que vous entreprenez ; car il n'y a homme en ce royaume qui me puisse commander que le roi : et si vous en venez là, je me mettrai la première sur la brèche pour essayer si vous serez si audacieux que de tuer la fille d'un roi".

Quant à Anne d'Este, est-ce le sang des Borgia qui la transforme en "mère louve" ou un désir légitime de vengeance contre ceux qui ont assassiné son mari et ses deux fils ? Cette lecture des biographies croisées de Renée et d'Anne est donc passionnante, mais elle est aussi nécessaire. Elle donne des clés pour les grandes interrogations de notre temps : interrogations sur les limites de la tolérance, sur l'exercic

09/2010

Critique littéraire

Epigrammes/epigrammata. 1606-1612, Edition bilingue français-latin

04/2016

Biographies

Charles de Foucauld. un officier de l'armée française devenu explorateur, prêtre, et ermite dans le Sahara marocain.

01/2023

Histoire de France

Des tranchées à la guerre de l'ombre : le général Sauzey, un espion français

11/2018

Musique, danse

Trois Motets. Panis angelicus ; Ave Maria ; Ave verum

07/2016

Royaume-Uni

Henri VIII. La démesure au pouvoir

09/2022

Régionalisme

L'étrange histoire du château des Avenières

12/2014

Littérature française

Dans l'ombre de la lumière

01/2013

Romans historiques

Les aventures de Jack Aubrey Tome 5 : Le commodore ; Le blocus de la Sibérie ; Les cent jours ; Pavillon amiral ; Le voyage inachevé de Jack Aubrey

04/2024

Poésie

Les litanies de la Madone & autres poèmes spirituels. Edition bilingue français-italien

10/2020

Littérature comparée

Revue de littérature comparée N° 377, janvier-mars 2021 : La RLC a 100 ans

08/2021