Floss manuals francophone

Extraits

Sociologie

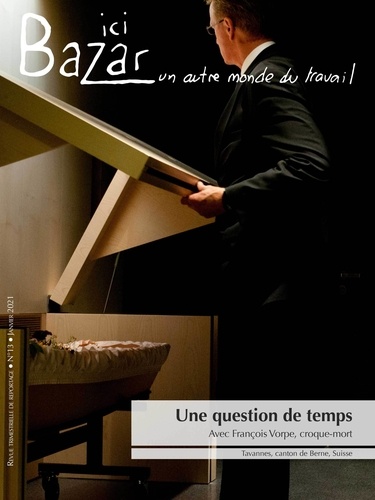

Une question de temps. Reportage avec François Vorpe, croque-mort

01/2021

Guides étrangers

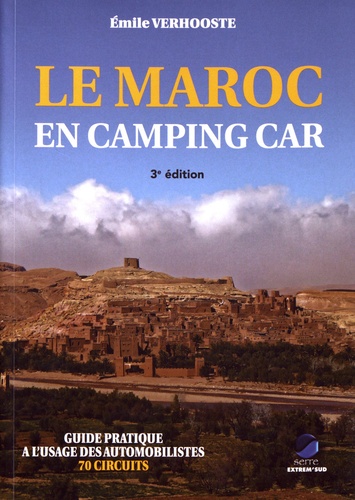

Le Maroc en camping car. Guide pratique à l'usage des automobilistes, 3e édition

08/2017

Critique Roman

Les clés de la Terre du Milieu

02/2022

Sciences politiques

Boys Don't Cry! Les coûts de la domination masculine

04/2012

Critique littéraire

Cher Pierre Larousse... 26 lettres à Pierre Larousse

03/2017

Français CE1

Français CE1 Cahier d'écriture Calimots. Edition 2023

07/2023

Romans historiques

Frénégonde reine. Nouveaux récits des temps mérovingiens

10/2014

Contrats de travail

Conditions de travail. Durée, rémunération, santé et sécurité, Edition 2021-2022

03/2021

Littérature française

L'escale

05/2017

Pléiades

Oeuvres. Coffret en 2 volumes, Tomes 1 et 2

11/2015

Pléiades

Oeuvres. Tome 2

11/2015

Pléiades

Oeuvres. Tome 1

11/2015

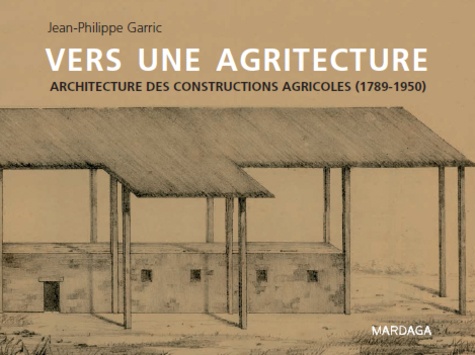

Beaux arts

Vers une agritecture. Architecture des constructions agricoles (1789-1950)

09/2014

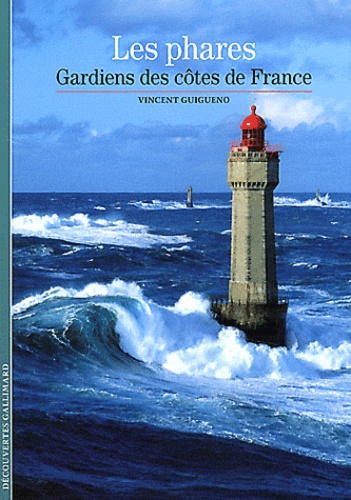

Encyclopédies de poche

Les phares. Gardiens des côtes de France

01/2012

Littérature française

Frisson animal Tome 1 : Elément Terre

02/2020

Dessin

Ostende carnets

01/2022

Photographie

Daido Moriyama

11/2012

Poésie

Libellunes

11/2013

Littérature érotique et sentim

Hate me! That's the game! - Tome 1. Coup de foudre

12/2019

Bibliothéconomie

La Revue de la BNU N° 26

01/2023

discriminations, exclusion, ra

Notre France noire. De A à Z

10/2023

Paris - Ile-de-France

Guide Tao Paris et sa région éthique et écologique

04/2024

Religion

Ganapati Upanishad / Devi Upanishad

01/1983

Littérature française

L'Homme Africain est-il intelligent ?

11/2010

Révolution française

Mademoiselle de Corday

01/2022

Enseignement primaire

Calimots CP. 3 volumes : Manuel de code ; Manuel de lecture ; Mémo des mots, Edition 2019

02/2019

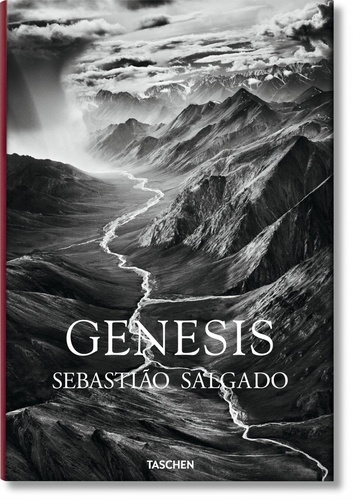

Photographie

GENESIS

05/2013

Photographie

Deauville photographié par Patrick Braoudé

07/2020

Photographie

Trouville photographié par Patrick Braoudé

07/2020

Grossesse et maternité

La peur au ventre

10/2023