Bénédicte Sieffert

Extraits

Histoire de France

Le dossier Rebatet. Les décombres ; L'inédit de Clairvaux

10/2015

Critique

Usages du portrait littéraire . Faire voir, révéler, émouvoir

01/2023

Sociologie

Revue francaise de sociologie T62-1. Varia

09/2021

Provence, Alpes, Côte d'Azur

Un été à Cameline

Travail social

La France qui a faim. Le don à l'épreuve des violences alimentaires

03/2023

ouvrages généraux

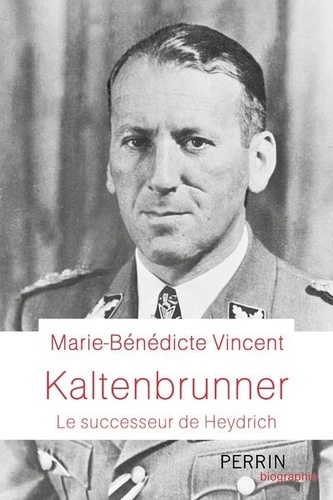

Ernst Kaltenbrunner

10/2022

Ouvrages généraux

L’Est à l’Ouest . Trajectoires, expériences et modes d’expression des intellectuels, écrivains et artistes émigrés hors de RDA

03/2023

Sociologie

Le sens pratique de l'hospitalité. Accueillir les étrangers en France, 1965-1983

12/2021

Faits de société

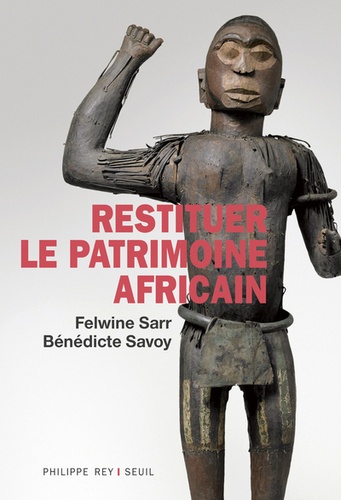

Restituer le patrimoine africain

11/2018

Sciences historiques

Relire l'altitude : la terre et ses usages. Suisse et espaces avoisinants, XIIe-XXIe siècles, Textes en français et en allemand

12/2018

Beaux arts

La promenade du critique influent. Anthologie de la critique d'art en France 1850-1900, Edition revue et corrigée

07/2010

Témoins

Convertissez-vous ! Itinéraire d'un frère du Bronx

08/2021

Littérature érotique et sentim

Les hommes de Lancaster. Tome 2, Le sanctuaire

10/2019

Littérature française

Trois saisons d'orage

01/2017

Histoire régionale

Femmes de Seine-et-Marne. Portraits des femmes qui ont fait la seine-et-marne

10/2022

Musique, danse

Critique musicale. Volume 10 (1860-1863)

09/2020

Policiers

Rampart Street

02/2012

Récits de montagne

Mont-Blanc. La véritable histoire de la première ascension

11/2023

Suède

Suède. 5e édition. Avec 1 Plan détachable

11/2021

Actualité politique France

Jean-Pierre Chevènement. Le dernier des jacobins

11/2021

Religion

Les miracles de saint Benoît. Edition bilingue français-latin

12/2019

sociologie du genre

HERstory. Féminisme, minorité et visualité

05/2023

Actualité et médias

Les Sarkozy. Une famille française

10/2006

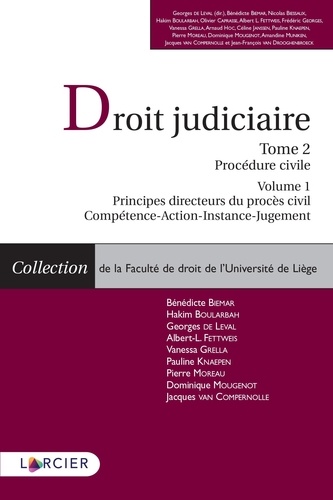

Droit européen - Textes

Droit judiciaire. Tome 2, Procédure civile. Volume 1, Principes directeurs du procès civil. Compétence-Action-Instance-Jugement

06/2021

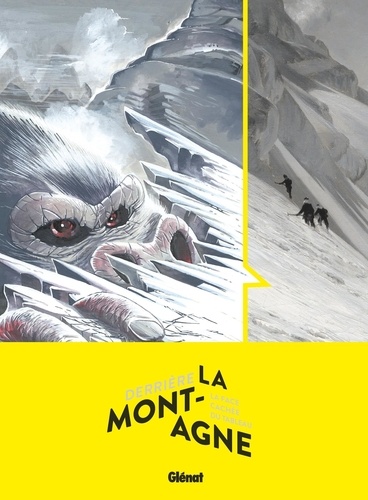

Montagne

Derrière la montagne. La face cachée du tableau

12/2019

Histoire de France

Une histoire du luxe à Genève. Richesse et art de vivre aux XVIIe et XVIIIe siècles

12/2018

Littérature française

Les messes basses de Nicolas Flamel

11/2010

Religion

Thérèse carmélite. Colloque du Centenaire

08/2004

Critique littéraire

De l'art et du goût, jadis et naguère

10/1989

Spécialités médicales

Actualités en échographie de l'appareil locomoteur. Tome 15

01/2019