perception Sofia

Extraits

Synthèse, révision

Pharmacologie et thérapeutiques. UE 2.11, semestres 1, 3 et 5, 3e édition

06/2022

Multi-Matières

Tout le contrôle continu 1re générale. Edition 2022

08/2021

Scolaire lycée général et tech

Espagnol 2de A2-B1 Dilo en voz alta

05/2019

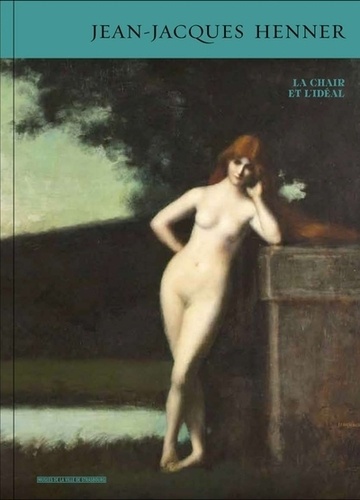

Thèmes picturaux

Jean-Jacques Henner (1829-1905). La chair et l'idéal

10/2021

Théâtre

Oeuvres complètes. Tome 1, Théâtre

02/1993

Sciences historiques

Africains et Européens dans le monde atlantique. XVe-XIXe siècles

05/2014

Beaux arts

Suivez le guide !! La terre. Avec 1 CD audio

02/2013

Littérature française

Failles

10/2010

Empire colonial

La France et l'Inde des origines à nos jours. Tome 3, Regards croisés

05/2021

Histoire de France

De l'établissement des Français dans la Régence d'Alger. Edition de 1839 augmentée de pièces provenant des éditions antérieures et des archives d'Outre-Mer

11/2020

Art contemporain

Machines Aveugles

11/2022

Réflexologie

Maternité et réflexologie selon la tradition chinoise

06/2023

Limousin

Ainsi parlent les arbres...

08/2021

Ecrits sur l'art

Devant la douleur des autres

10/2022

Religion

Ce pape qui dérange

01/2017

Photographie

Guerre de 14-18

08/2014

Ethnologie

L'origine est aux frontières

12/2010

Littérature française

Manuscrits de guerre. Edition fac-similé

04/2011

Littérature française

L'adieu à l'Au-delà. Ou l'art de vivre branché sur le réel

09/2020

Thèmes photo

Cathy Alvarez - Trou[v ées

11/2022

Correspondance

Correspondance. Tome II, Le songe impérial. Lettres V - X / Epistolae V - X

03/2023

Esotérisme

Mon ego et moi. Petits arrangements entre amis

04/2023

Art textile

Hélène Henry. Les tissus de la modernité, Edition bilingue français-anglais

08/2021

Critique littéraire

La revue blanche

03/2010

Beaux arts

Le bruit des bonbons ; The astounding eyes of Syria. Edition français-anglais-arabe

08/2016

Sociologie

Le Sens pratique

02/1980

Ostéopathie

Anatomy Trains. Les méridiens myofasciaux en thérapie manuelle

01/2023

Travail social

Voyager avec les mineurs non accompagnés. Repères pour une pratique décentrée en Protection de l'enfance

02/2021

Méditation et spiritualité

Le surgissement de l'éveil. Guirlande de fleurs en hommage à la conscience de soi ; Commentaires sur la réalisation de la non-dualité, Edition bilingue français-sanskrit

09/2023

Théâtre - Pièces

Minetti ; Les apparences sont trompeuses ; Déjeuner chez Wittgenstein ; Simplement compliqué

10/2023