Neptune Avenue

Extraits

Religion

Dipa Ma, présence et rayonnement d'une femme bouddhiste

11/2014

Littérature étrangère

Les soldats et les nonnes

03/1988

Policiers

Mort de trouille

05/2006

Sciences historiques

Le travail des morts. Une histoire culturelle des dépouilles mortelles

09/2018

Economie

Le secteur bancaire tessinois. Origines, crises et transformations (1861-1939)

10/2018

Littérature étrangère

La fille aux papiers d'agrumes

02/2016

Littérature française

Un long voyage ou l'empreinte d'une vie Tome 3 : Le cercle littéraire

06/2016

Critique littéraire

La comtesse de Noailles vous attend, monsieur Rilke, dans mon bureau de poste. Autour d'une rencontre occultée en pays de Vaud (Etoy, 1921)

01/2016

Histoire de la philosophie

La fabrique de l'Émile. Commentaires du manuscrit Favre

12/2022

BD tout public

Les Aphrodites Tome 1 : Intrigante Agathe

01/2011

Critique littéraire

Une gigantesque conversation

04/2008

Sociologie

Histoire de la presse sénégalaise Tome 1 Volume 2

09/2017

Littérature française

Le vieux tapis de George Sand

04/2022

Entre deux guerres

Le retour à la France de la Lorraine annexée. 1918-1925

05/2021

Littérature française

La Mère, la Sainte et la Putain. Lettre à Swann

Littérature française

Histoire d'un casse-noisette. Une nouvelle d'Alexandre Dumas

02/2023

Théâtre - Pièces

Le signal du promeneur suivi de Rumeur et petits jours suivi de Une cérémonie

02/2024

Littérature française

Soljenitsyne en Vendée. 30 ans après...

10/2023

Littérature française

La vie privée d'oubli

01/2024

Littérature française

Un menage de garcon

02/2023

Religion

Avant que l'Amour ne meure. Vivre des relations qui comblent vos besoins

01/2019

Russie

Dix jours qui ébranlèrent le monde

06/2023

Sciences historiques

Guide du Paris tragique & insolite, du Moyen-Age à aujourd'hui

08/2020

Dessin

Carnets de bord

10/2021

Sociologie

Villes et politiques urbaines au Canada et aux Etats-Unis

10/1997

Ecrits sur l'art

Les Arts modestes

10/2023

Littérature française

Longtemps, j'ai donné raison à Ginger Rogers

01/2020

ouvrages généraux

TF 677 - Journal de prison. Suivi de Ombres en centrale, roman inachevé et inédit

06/2022

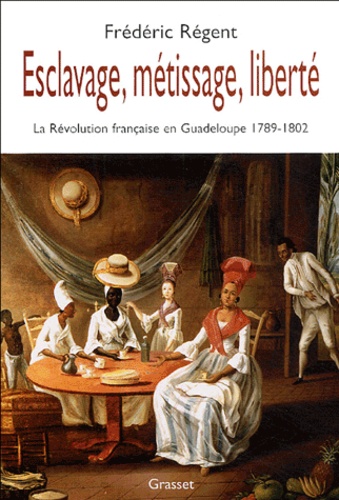

Histoire de France

Esclavage, métissage, liberté. La Révolution française en Guadeloupe 1789-1802

11/2004

Sciences de la terre et de la

Les poaceae du Niger

01/1999