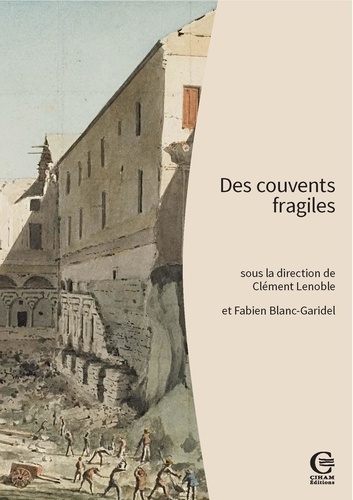

Des couvents fragiles. Pour une archéologie des établissements mendiants (France méridionale, Corse, Ligurie, Piémont)

Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin-top : 0cm ; mso-para-margin-right : 0cm ; mso-para-margin-bottom : 8. 0pt ; mso-para-margin-left : 0cm ; line-height : 107% ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 11. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; } Malgré une présence importante, aujourd'hui encore, de nombreuses traces de couvents mendiants médiévaux, l'historiographie ne s'est pas suffisamment arrêtée sur la question de leur fragilité. Grâce aux recherches archéologiques et historiques les plus récentes, il est désormais possible d'apporter des réponses aux questions de l'installation, de l'implantation et du rôle de ces couvents dans les sociétés et les espaces urbains médiévaux et modernes. En outre, ce livre traite aussi des relations des communautés religieuses avec les fidèles, de leurs spécificités spatiales et dévotionnelles - en lien avec leur apostolat - et de leurs rapports avec les choses matérielles. Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin-top : 0cm ; mso-para-margin-right : 0cm ; mso-para-margin-bottom : 8. 0pt ; mso-para-margin-left : 0cm ; line-height : 107% ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 11. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; } Dans de très nombreuses villes, les couvents médiévaux ont été comme effacés de la topographie urbaine. En Languedoc, en Provence ou en Ligurie, la disparition très fréquente de ces établissements n'a pas été suffisamment soulignée par l'historiographie, sans doute parce qu'il reste, malgré tout, quelques beaux monuments qui font oublier quantité de destructions. La Révolution française, la vente des biens nationaux et les suppressions napoléoniennes ne sont pas seules responsables. C'est cette fragilité des couvents des ordres mendiants que ce livre tente de saisir en mêlant les avancées les plus récentes des recherches archéologiques et historiques dans ces régions de l'arc méditerranéen qui va des Pyrénées orientales à la Riviera ligure, jusqu'à remonter, au nord, en Auvergne, Dauphiné et Savoie. Les reconstitutions architecturales, l'étude du bâti et des matériaux de construction, l'archéologie funéraire et l'analyse des sources écrites apportent un nouvel éclairage aux dynamiques de l'installation, de l'implantation et du rôle des couvents dans les sociétés et les espaces urbains médiévaux et modernes. Ce sont aussi les relations des communautés religieuses avec les fidèles, leurs spécificités spatiales et dévotionnelles - en lien avec leur apostolat - et leurs rapports si particuliers avec les choses matérielles que ce livre s'attache à retracer. Avec les contributions d'Alain Badin de Montjoye, Simone Balossino, Silvia Beltramo, Agnès Bergeret, Fabien Blanc-Garidel, Aurélie Bouquet, Claire Bourguignon, Aurora Cagnana, Aymat Catafau, Jacques Chiffoleau, Sandrine Claude, Isabelle Doray, Patrick Ferreira, François Guyonnet, Margot Hoffelt, Philippe Jansen, Fanny Lelandais, Clément Lenoble, Véronique Lelièvre, Egle Micheletto, Jean-Marc Mignon, Emmanuel Moureau, Antonio Musarra, Céline Pallier, Fabienne Ravoire, Hélène Réveillas, Amélie Roger, Elodie Sanchez, Barbara Strano, Robert Thernot, Antonella Traversa, Alain Venturini.

10/2023