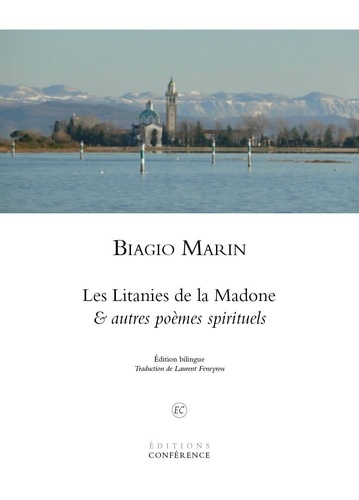

Les litanies de la Madone & autres poèmes spirituels. Edition bilingue français-italien

En ce temps-là, à la fin de xixe siècle, pour l'atteindre, le voyageur descendait à Aquilée, avant d'emprunter de lourds landaus et le vaporino, dans les sinuosités d'un cours d'eau et de canaux à travers la lagune. Alors, au terme d'un itinéraire en soi, isolé du monde, hors du temps et voilé jusqu'au dernier instant, se découvrait l'île de Grado, lambeau de terre et de sable, balayé par les vents, sous le soleil et sur le merveilleux miroir azuré de la mer et du ciel. Là, sur cette île, fille de la jadis puissante Aquilée et mère de Venise, où la vie, depuis des siècles, a ralenti, jusqu'à s'arrêter presque, et où quelques pêcheurs habitent de modestes maisons ou des cabanes de paille ou de roseaux sur des saillies de boues argileuses, les casoni, au milieu de ces visages sur lesquels le dur labeur a gravé rides et sillons de fatigue, d'êtres qui savent à peine lire, d'humbles et d'humiliés à la foi solide, ardente, naît le poète Biagio Marin (1891-1985). De 1912 à sa mort, son oeuvre ne cessera de chanter ce monde. Lumière et voix, luse et vose, de même que la liturgie, les hymnes, les psaumes, écho des patriarches anciens, les chants d'amour et de louange, la récitation du rosaire et les rites ancestraux, parmi lesquels la procession à Barbana, le perdón, fascinent Marin. Ses vers, à de rares exceptions, sont en dialecte de Grado (gradese), un dialecte séculaire, au développement comme à l'arrêt, qui n'est plus le frioulan et pas encore le vénitien. Les consonnes, liquides et douces, y transforment le t italien en d (duto pour tutto), le c en s (baso pour bacio, ou crose pour croce), ou le v en b (bose ou vose pour voce)... Les douleurs se disent duluri et non dolori ; le nid : nío et non nido ; les vents : vinti et non venti... Et de longues voyelles tendent à suspendre tout écoulement. En ce dialecte se donnent les thèmes de Marin : la mer, matricielle (mar, la mer ; mare, la mère), et les bancs de sable (dossi), le soleil (sol) et les nuages (nuòlo), parfois orageux (nenbo), la lumière (luse) et quelques couleurs, où resplendissent le bleu intense de l'azur (selesto ou asuro), le turquin, le rouge, l'or et le blanc, et qui rarement se mélangent, mais sont, d'après Pier Paolo Pasolini, " utilisées "pures", chacune dans sa zone, pour constituer un paysage absolu et complètement poétisé ". Ajoutons-y les bateaux, trabacs, bragozzi et vaporini, quelques gemmes et autant de fleurs, au nombre desquelles la rose, sur le rosier ou dans la roseraie (rosèr), et l'on aura une idée presque complète de ce qui fait le socle de la plupart des poèmes. Certes, Marin a traversé le xxe siècle, en a connu quantité de mouvements, de courants et d'avant-gardes artistiques, en a vécu les barbaries et en a consigné, dans ses carnets, bien des sollicitations, au point selon Carlo Bo de s'identifier avec son époque, mais son oeuvre est restée identique à elle-même, insulaire, d'un seul bloc, de son commencement à sa fin. Immobile, immuable est cette oeuvre, par ses thèmes, brodant sur les mêmes paysages et les mêmes valeurs, sur d'identiques motifs, aussi ténus que les avancées du temps, mais aussi par ses mots invariants, quelques centaines tout au plus, moins d'un millier assurément, et dans sa forme, célébration du quatrain, ce paradigme de l'expression populaire. Une circularité, une permanence en résultent. Aussi la litanie est-elle leur genre, en miroir des siècles et des années aussi inconsistants, interminables, que les heures : le " non-temps " de la mer, du ciel et de la lagune. La langue, anoblie, semble défaire les liens du poème avec l'Histoire, la culture et la vie sociale, mais celles-ci font puissamment retour par le dialecte et par les rites des gens de l'île. " Profonds, les thèmes qui parcourent la poésie de Marin, d'une valeur éternelle pour tous les hommes : la fraîcheur de la nature toujours résurgente, l'affectivité de ses différentes intensités et nuances, le scintillement de l'"occasion" en laquelle semble se manifester un simple prodige et pourtant des plus rares, le ciel et la mer comme réalité, métaphores d'une immanence divine qui se dépasse en halos de transcendance, le murmure des voix de la quotidienneté perçu comme une constante et imperceptible musique ", commente Andrea Zanzotto. Dès lors, le principe de cette oeuvre poétique est le dénuement, l'abrégé des contenus du monde, la réduction de la variété de celui-ci à quelques signes essentiels : rares éléments ou mots, à l'identique, du moins en apparence, comme dans une cérémonie à vif. Le vocabulaire pauvre, choisi, ferait même de Marin, selon Pasolini, un poète pétrarquien, et non dantesque, élargissant dans le champ sémantique et syntaxique, par des combinaisons toujours renouvelées, ce qu'il restreint dans le champ lexical. D'où une conciliation des contraires, et une si chrétienne coïncidence : la pauvreté promet la richesse, l'agrandissement immense, au point de faire de Grado un modèle de l'univers entier, d'une totalité achevée et parfaite. Car Grado et le monde, c'est tout un. Une telle distension imite, " par essentialité " commente encore Pier Paolo Pasolini, le sentiment religieux. En 1949, Marin publie la première édition des Litanies de la Madone, un recueil composé à partir de 1936, et qu'il n'avait pas souhaité rendre public auparavant, pour éviter toute méprise sur sa " laïcité " - à l'instar du Rossignol de l'église catholique de Pasolini. C'est un chant de louange à la mère, la sienne, bien sûr, du nom de Marie, et qui mourut jeune de tuberculose, et les autres qui se sont brûlées au service de Dieu et de leurs prochains. L'image, si humaine, de la Madone, presque adolescente, tendre et proche, dans sa maternité, de la sensibilité populaire, célèbre avec Marin la créativité de Dieu. " Dans l'itération des apostrophes latines, selon la tradition mariale qui résonnait en lui depuis l'enfance, vibrent les anciens rites populaires de l'île de Grado, les prières chorales dans la grande basilique de Sant'Eufemia, le culte de la Madonna delle Grazie, la ritualité séculaire de la procession votive des bateaux de la région à la Madone de Barbana, le rosaire privé des femmes, et lui se distrait en suivant un rayon de soleil ; parmi elles, la grand-mère qui prend soin de lui, orphelin ; et se détache, des années lointaines, l'image de la mère perdue trop vite, lui laissant à peine le souvenir d'un petit visage souriant penché sur lui, avec ses boucles blondes et ses yeux bleus, et l'écho perdu de douces paroles que le temps a consumées ; et un regret sans fin ", écrit Edda Serra, l'éminente spécialiste de l'oeuvre marinien. Pourtant, s'élevant contre l'Eglise, dont il n'accepte ni l'institution, matérialiste, sinon idolâtre, ni la discipline, ni les sacrements, Marin révoque le " sacerdotalisme ", qui serait devenu plus que Dieu, comme dans la légende du Grand Inquisiteur de Dostoïevski. A l'inverse, dans ses rituels d'identification de soi et du monde, qu'il soit minéral, végétal, animal ou humain, depuis la plus humble amibe et jusqu'à l'être le plus philosophe, le plus poète ou le plus saint, il tend à l'union de l'île et du sujet poétique, résolvant voluptueusement, par un sensualisme chaud, avec ivresse, l'autobiographie dans des paysages, sous la lumière de la Création. Sous une telle lumière, ce que chante la poésie, c'est ce que le philosophe Massimo Cacciari appelle la " liesse ", qui lui confère sa force, et dont les symboles sont le vol, les cieux, les oiseaux et les nuages, la proue du navire menant au loin, le blanc, pour fuir la mort et faire le désespoir léger. Chant du peu de terre, de la ligne incisive qu'est l'horizon marin, de la lagune ouverte, plongée dans le grand silence des cieux, du soleil et de l'orgue des vents invisibles, du vol des nuages, de leur rougeoiement au couchant et de leur dissolution sous l'éclat de Midi, de l'été à l'air chaud et léger, consolant l'âme de sa tristesse et de sa solitude (solitàe), et tendant au néant (ninte) de l'expérience mystique, le creuset ardent de la vie manifesterait alors davantage que la puissance et la gloire de Dieu, son amour, et notre misère si nous nous éloignons de Lui.

10/2020