Monseigneur Dehaisnes, esquisse biographique

Extraits

Livres 3 ans et +

Lucinda Hote en pays Nambikwara

05/2011

Musique, danse

L'esthétique du quatuor à cordes

11/1999

Nietzsche

Pourquoi une Généalogie de la morale ?. Le projet de Nietzsche, ses sources et son horizon

03/2023

Monographies

Sébastien Plevoets - Avant-Goût. Poèmes de Selçuk Mutlu. Beaux-Arts de Liège

09/2022

Sciences historiques

Chronique du Mont Sainte-Sainte Odile de 1789 à 1883

07/2011

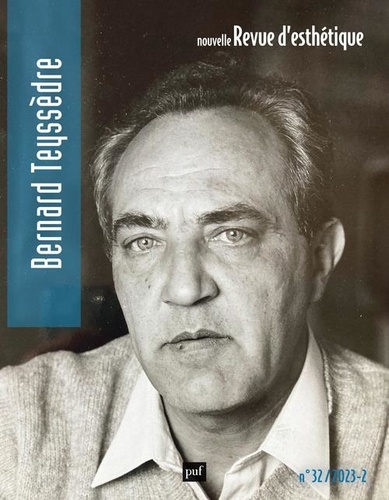

Esthétique

Nouvelle revue d'esthétique N° 32, 2023-2 : Bernard Teyssèdre

Titulaire de deux thèses publiées, l'une sur Roger de Piles et le débat du coloris, l'autre, sur l'art au Grand Siècle, il fut aussi commentateur de l'esthétique de Hegel, co-traducteur et interprète de l'iconologie panofskyenne, de Wölfflin, un moment séduit par la littérature (pour la série de récits concentrés de ? Romans-éclairs", Grasset, 1961, puis un essai-roman hors genre ? Foi de fol", Gallimard, 1969), critique d'art au ? Nouvel Obs ? et Professeur à l'Université Paris 1- Sorbonne de 1969 jusqu'à sa retraite en 1992. Quant à l'étendue et la variété remarquables de son oeuvre, on peut encore souligner sa fascination pour la vie " ? nvisible ? du précambrien autant que pour le diable ou les anges, pour ? L'Origine du monde ? de Courbet autant que pour le " ? outoir zutique ? de Rimbaud.

En outre, à l'Université Paris 1 Sorbonne, il joua un rôle institutionnel considérable : à partir des années 70, il fut l'un des principaux inspirateurs de l'installation ? 'un enseignement en arts plastiques fondé sur la pratique en interaction avec la théorie, à tous les étages de la formation, y compris la recherche. Il fut le premier à définir et à instaurer la sorte de thèse fondée sur une pratique artistique qu'on appelle aujourd'hui création-recherche (ou recherche-création).

Tout cela justifie que la ? Nouvelle Revue d'esthétique" lui consacre un dossier, à la manière de ceux naguère dédiés à Etienne Souriau, et Gérard Genette. Comme pour ces derniers, il comportera une rubrique " ? tudes ? avec des articles de recherche inédits, relatifs aux divers sujets abordés dans les livres de Bernard Teyssèdre, ainsi que des rubriques de documents, notamment biographiques et bibliographiques, et de témoignages, relatifs par exemple à son rôle historique dans le cadre universitaire. ? u1 : p>

02/2024

Monographies

La terre tourne et la flamme vacille. Peintures & dessins de Louis-René des Forêts

09/2021

Littérature française

Sulak

03/2024

Littérature française

De Quel Amour blessé...

12/2015

Beaux arts

Rembrandt. Tout l'oeuvre peint

08/2019

Littérature étrangère

Le silence d'après

06/2018

Philosophie

Philosophie N° 140, janvier 2019 : Heiddeger, Hölderlin, Eschyle

01/2019

Littérature française

GHERASIM LUCA. L'intempestif

07/1998

Ecrits sur l'art

Dépassons l'anti-art

10/2022

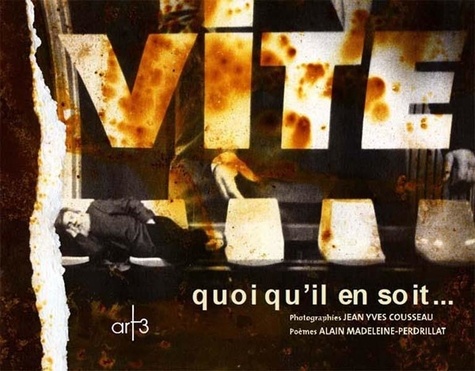

Thèmes photo

Quoi qu'il en soit

06/2023

Littérature française

Carmina sacra. Poésie latine chrétienne du Moyen-Age

11/2018

Littérature française

Mères malgré tout

01/2019

Sciences politiques

Pour l’autogestion socialiste . Charles Piaget. Interventions, 1974

10/2022

Compositeurs

Karlheinz Stockhausen - Gruppen

04/2023

Impressionnisme

Impressionnisme. la modernité en mouvements

10/2022

Littérature française

Souviens-toi ramier... Contes d'amour kabyles

03/2017

Histoire de la peinture

Traité de peinture. Tome 2, Lexique et diagramme

11/2023

Littérature française

Les départs exemplaires

09/2012

Littérature française

Exposée

Eblouie par le projet, elle se met à travailler comme jamais. L'exposition a lieu, ne se passe pas très bien et même de façon plutôt bizarre... Les épisodes se truffent de souvenirs, scénettes, petites choses du quotidien, complications et coups de théâtre. Le rythme nous tient en haleine. Le moins qu'on puisse dire de Béatrice, est qu'elle sait écouter. De là, sa sensibilité au rythme formel de l'oeuvre écrite ou peinte, de là aussi la cadence du livre, structuré comme un poème ou un essai, à la façon du " discours amoureux " de Roland Barthes.

Il s'ordonne en douze strophes, chacune annoncées par un titre long comme un vers ou une sentence ou un proverbe, résumant non sans humour le contenu du chapitre, comme le fait la " morale " des fables. La relation des faits, toujours concise comme un scénario de film, s'anime de nombreuses remarques graves, pour ainsi dire rejetées sur les côtés - rasant les murs - pour passer inaperçues. La plupart du temps, elles trébuchent dans des jeux de mots : dérapages sur les deux sens d'un même vocable, dérives sur un élément secondaire, associations d'idées pour déboucher en poésie.

La décision de ne surtout pas se prendre au sérieux, domine. Pour y parvenir l'auteure se dédouble et invente un " autre " qui lui parle et la semonce. Ce " surmoi " prend l'aspect d'un courant d'air, des murs de la galerie ou de l'ami Edouard. Chaque fois le dialogue pose des questions importantes mais aussitôt il s'allège, se tourne en dérision et évite de conclure. Le passage vers l'imaginaire se fait d'une manière quasi rationnelle.

Basé sur des locutions à plusieurs sens, celui qui est choisi se trouve, d'une part, raccordé logiquement au contexte, d'autre part, le plus propre à développer le rêve. Le passage du réel à l'irréel ainsi se justifie ce qui surprend et amuse. Une grande liberté de ton traverse la langue. Des manières du langage parlé ou de l'argot côtoient les termes les plus châtiés et provoquent le même effet de drôlerie.

Le déroulement verbal ressemble au déroulement de la ligne dans les peintures de l'auteure (celles de sa dernière exposition). Le dessin se déploie sans idée préconçue, après de nombreuses esquisses pas tout-à-fait recouvertes, il reste, un profil, un corps à l'envers, des jambes en pleine course, s'enchaînant avec un autre profil tout aussi agité, qui s'avère être la tête d'un personnage, invisible d'abord, puis peu à peu révélé.

Une nécessité autre que la raison enchaîne les éléments. Extraits de la masse par trituration ils finissent par se fi

06/2013

Ethnologie et anthropologie

Passion football. Anthropologie d'une pratique et d'un spectacle

11/2022

Droit

Lien familial, lien obligationnel, lien social. Tome 1, Lien familial et lien obligationnel

09/2013

Musicologie

Fragmente-Stille, an Diotima de Luigi Nono

11/2021

Littérature comparée

Revue de littérature comparée N° 375, juillet-septembre 2020

02/2021

Sciences politiques

La situation de la classe ouvrière en Angleterre

03/2011

Judaïsme

Féminité d'Israël. Etre féminin à deux (masculin & féminin)

10/2023