Ernest Coquelin, Armand Silvestre, Touchatout

Extraits

Biographies

D'un Céline l'autre. Edition revue et augmentée

05/2021

Beaux arts

Zervos et Cahiers d'art

02/2011

Littérature française

Les moi volatils des guerres perdues

12/1996

Beaux arts

Lire la peinture, voir la poésie. Jean Tardieu et les arts

10/2004

Beaux arts

Le surréalisme et la peinture

01/2002

Philosophie

Témoins du futur. Philosophie et messianisme

08/2003

Critique littéraire

Utopie et désenchantement

01/2001

Beaux arts

Une nouvelle introduction à l'art du XXe siècle

09/2004

Cinéma

Tambour battant. Mémoires de Volker Schlöndorff

09/2009

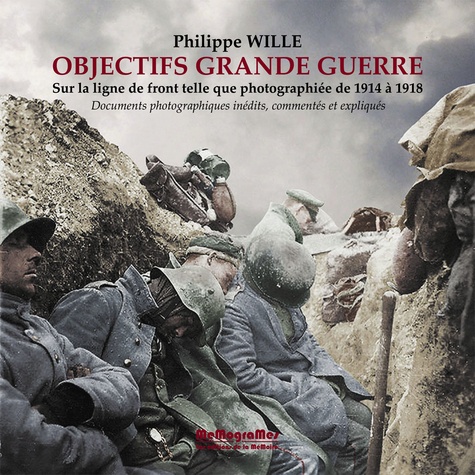

Histoire de France

Objectifs Grande Guerre. Sur la ligne de front telle que photographiée de 1914 à 1918

12/2015

Littérature française

Nos terres promises Tome 3 : Mazel tov

04/2024

Développement durable-Ecologie

Ecologie en résistance. Stratégies pour une Terre en péril (volume 2), 3e édition

06/2018

Sociologie

Défense des sciences humaines. Vers une désokalisation ?

04/2022

Littérature française

Plus de lumière !

03/2023

Littérature étrangère

Modène 1831. La ville de la Chartreuse

08/2016

Sciences politiques

Souvenirs de police. La France des faits divers et du crime vue par des policiers (1800-1939)

11/2016

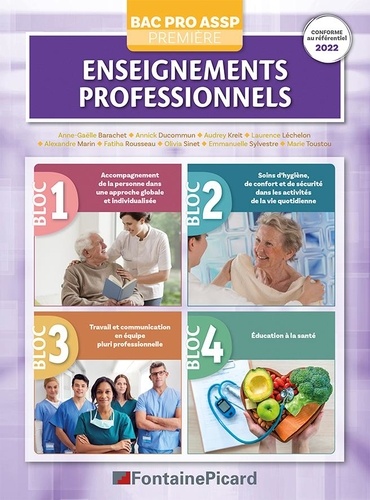

Travaux professionnels (Bac pr

Enseignements professionnels - blocs 1 a 4 1ere bac pro assp

06/2023

Comics

L'ombre de la nuit

11/2018

Géographie hors France

Tigre et Euphrate. Au carrefour des convoitises

11/2021

Beaux arts

Conservation versus Conserverie

01/2022

Photographes

Bernar Venet. Photographies

11/2022

Monographies

Martine Doytier

02/2024

Récits de voyage

Berlin, escapades littéraires

05/2017

Littérature anglo-saxonne

La garden-party

01/2023

Grands couturiers

House of Gucci

11/2022

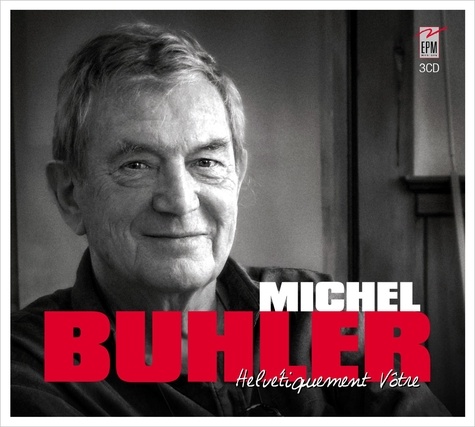

Littérature française

Michel buhler helvetiquement votre

11/2022

Cinéma

Hawks. Biographie

11/1999

Beaux arts

Autoportraits cachés

10/2020

Philosophie

Osons l'utopie pour construire un monde meilleur. Esquisse d'une autobiographie politique

10/2019

Philosophie

Theodor W. Adorno, un des derniers génies

01/2019