Orgueil Préjugés Zombies

Extraits

Revues

Kometa N° 1, automne 2023 : Impérialisme

10/2023

Pédagogie

Le bac pro. Un baccalauréat comme les autres ?

11/2019

Littérature étrangère

Mémoires de Maria Brown

10/2013

Ethnologie

Maladie et santé selon les sociétés et les cultures

08/2011

Critique littéraire

Europe N° 1082-1083-1084, juin-juillet-août 2019 : Jacques Rivière, Jean Prévost. 1919, le traité de Versailles

06/2019

Autres philosophes

Propos sur la litterature

01/2023

Critique

Les graphies d'Eros

09/2021

Sociologie

Penser la non-violence. Agir sur la violence

09/2021

Littérature française

Le complexe de Diane

10/2021

Revues

Brille Babil N° 2, printemps 2022

06/2022

Eco-gestes, éco-citoyenneté

52 semaines au vert. Chroniques et conseils DIY pour renouer avec le vivant

10/2021

Revues

Brille Babil N° 1, automne 2021 : Squealer

10/2021

Méthodologie

Photolangage Interculturalité et santé. A la croisée de la culture et de la santé

11/2021

Littérature française

Comment trouver l'amour à cinquante ans quand on est parisienne (et autres questions capitales)

01/2013

Critique littéraire

Victor Hugo. Tome 1, Avant l'exil (1802-1851)

11/2001

Critique littéraire

Histoire du Parnasse

09/2005

Actualité et médias

La Règle du jeu N° 57, mai 2015 : Ukraine, une terra incognita en Europe

05/2015

Littérature étrangère

Gourrama

04/2002

Littérature française

Rabelais restitué N° 3 : "Le tiers livre", Du prologue au chapitre XXVIII

01/1994

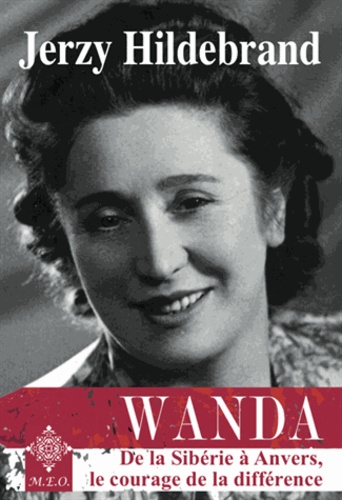

Romans historiques

Wanda. De la Sibérie à Anvers, le courage de la différence

02/2013

Sciences politiques

Musulmans, osez la démocratie

02/2024

sociologie du genre

Femmes, corps et révolution. 2e édition

02/2024

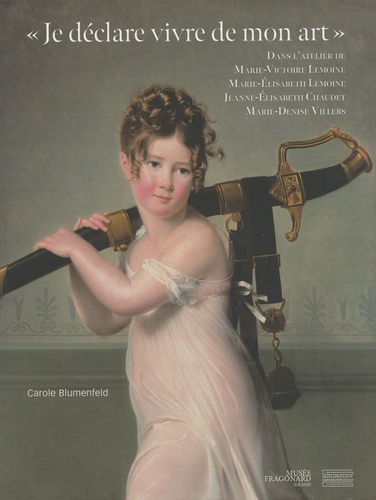

XVIIe - XVIIIe siècle

"Je déclare vivre de mon art". Dans l'atelier de Marie-Victoire Lemoine, Marie-Elisabeth Lemoine, Jeanne-Elisabeth Chaudet, Marie-Denise Villers

06/2023

Littérature française

Les employes ou la femme superieure. La comedie humaine

02/2023

Littérature française

Grumeau & Hubris

09/2018

Religion

LE CHRIST DE LA PHILOSOPHIE. Prolégomènes à une christologie philosophique

09/1990

Histoire internationale

Essor des plantations et subversion antiesclavagiste à Cuba (1791-1845)

10/2010

Sociologie

Styles

10/2016

Histoire de France

La face cachée de l'histoire moderne. Tome 1, La montée parallèle du capitalisme et du collectivisme

01/2012

Contes et nouvelles

Péripétie d'un relais communautaire en Algérie

10/2022