Jeanne Zimmer

Extraits

Romans historiques

La recluse

09/1984

Récits de voyage

Le voyage en Bretagne. De Nantes à Brest, de Brest à Saint-Malo

05/2012

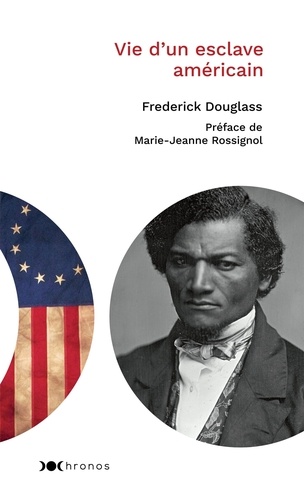

Histoire internationale

Vie d'un esclave américain

11/2018

Histoire de France

Henri IV

04/2009

Critique littéraire

Etoiles d'Encre N° 9-10, Mars 2002 : Les Filles du feu

04/2002

Architecture

Portraits croisés. La maison de verre Dalsace/Chareau

09/2021

Affirmation de soi

Affirmées, libérées. Le manifeste pratique de celles qui veulent croire en elles

10/2021

Histoire du cinéma

Une histoire du cinéma français. Tome 3, 1950-1959

11/2021

Correspondance

Lettres à Marie Canavaggia. 1936-1960

11/2007

Lorraine

Lorraine. Avec 1 Plan détachable

04/2022

Littérature française

Comme un, Commune. Ou les tribulations de Théo et Madeleine Fischer, du Paris libre de 1871 à Rio

11/2014

Histoire des idées politiques

De la cruauté en politique. De l'Antiquité aux Khmers rouges

11/2023

Histoire des mathématiques

Le Monde des mathématiques

10/2023

Littérature française

Minet-bleu et Louvette

02/2021

Lecture 6-9 ans

Les plus beaux poèmes pour les enfants

08/2004

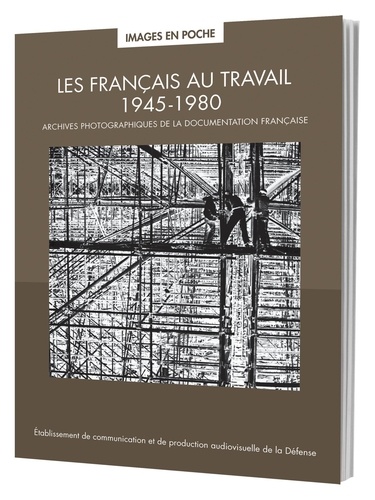

Thèmes photo

Les Français au travail 1945-1980. Archives photographiques de La Documentation française

10/2021

Pléiades

Waverley et autres romans

02/2003

Beaux arts

Peintures et sculptures du Panthéon

07/1997

Beaux arts

Le roman des Rouart (1850-2000)

03/2012

Critique littéraire

La Revue de la BNU N° 22 : A la recherche de l'Orient

01/2021

Histoire de France

La vie prodigieuse d'Athanase Bassinet. Un constructeur berrichon, sénateur de la Seine, sous la troisième République

10/2019

Renaissance

Les larmes d'une reine

02/2022

Histoire du cinéma

Une histoire du cinéma français. Tome 3, 1950-1959, Edition de luxe

11/2021

Littérature française

La shoah traversée. Simone & Ladislas

04/2014

Ouvrages généraux

Grandeur et décadences de l'Europe

06/2021

Littérature française (poches)

Dommages de guerre. La ligne Maginot, etc

04/2019

Science-fiction

Nicolas Eymerich, inquisiteur : Mater Terribilis

03/2013

Cinéma

Philippe Torreton

02/2019

Thèmes picturaux

Couleurs de Loire

04/2022

Parfum

La Cannelle en parfumerie

04/2022