Orgueil Préjugés Zombies

Extraits

Sciences historiques

Histoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tome 3, Naissance d'une région (1945-1985)

12/1986

Cinéma

Mémoires d'un enfant du cinéma. Les années Première

05/2019

Littérature française

Une amitié vagabonde

02/2019

Pédagogie

Des enseignants qui apprennent, ce sont des élèves qui réussissent. Le développement profesionnel des enseignants, 2e édition revue et augmentée

09/2018

Musique, danse

Regard sur Chopin

08/1996

Sociologie

Sauve qui peut la vie

08/2015

Histoire internationale

La construction transatlantique d'identités noires. Entre Afrique et Amériques

01/2011

Religion

Les Evêques d'Afrique et le concile Vatican II. Participation, contribution et application du Synode des Evêques de 1994

12/2010

Critique

La passion de San-Antonio. Frédéric Dard et ses lecteurs

09/2021

Pédagogie

L'éducation psycho-sociale à l'école. Enjeux et pratiques

09/2014

Littérature française

On a voulu me faire passer pour un terroriste

10/2012

Sciences historiques

NAISSANCE DE LA NOBLESSE. L'essor des élites politiques en Europe

08/1998

Histoire de France

L'Aigle et la Synagogue. Napoléon, les Juifs et l'Etat

01/2007

Critique littéraire

Robert Desnos pour l'an 2000. Colloque de Cerisy-la-salle suivi de Lettres inédites de Robert Desnos à Georges Gautré (1919-1928) et à Youki (1939-1940)

11/2000

Santé, diététique, beauté

Lutter contre la fibromyalgie. Douleurs musculaires et fatigue chronique : reconnaître et traiter une maladie invisible

05/2011

Ouvrages généraux

La Horde. Comment les mongols ont changé le monde

02/2023

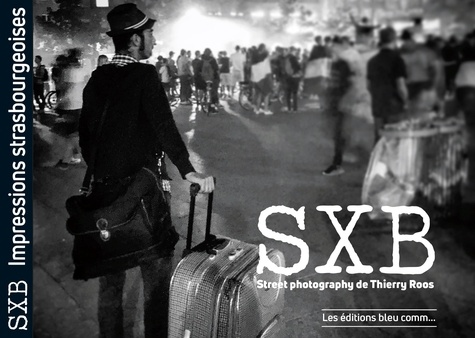

Beaux arts

SXB - Street photography de Thierry Roos. Impressions strasbourgeoises

02/2020

Généralités

L'abbé de l'Epée. Histoire du fondateur de l'institut des sourds et muets

12/2021

Famille

La revue internationale de l'éducation familiale N° 52, 2023 : Contextes pluriculturels et prévention du racisme

04/2024

Sociologie

Une question de temps. Reportage avec François Vorpe, croque-mort

01/2021

Littérature étrangère

Oeuvres complètes. Tome 2, Dieu le Ver, Correspondance, 1905-1928

01/2005

Histoire internationale

Eclats. Prises de vue clandestines des camps nazis

09/2019

Histoire de France

Oeuvres. Tome 3, Philosopher à trente ans

01/2000

Sociologie

Retours gagnants. De la sortie sans diplôme au retour diplômant

02/2022

Histoire des idées politiques

Maurice Barrès. Un destin solitaire

10/2023

Histoire ancienne

Voies romaines en Gaule. La traversée du Limousin

01/2010

Littérature française

La révolution en contant. Histoires, contes et légendes

04/2019

Philosophie

La Citadelle intérieure. Introduction aux Pensées de Marc Aurèle

12/1992

Divers

Lapérouse 64

09/2023

Littérature française

Le coeur du pélican