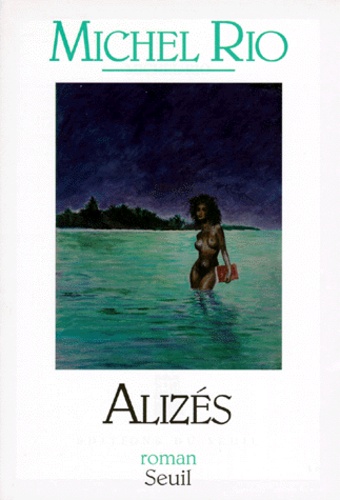

Alizés

Michel Rio

But ask not Bodies doom’d to die,

To what abode they go ;

Since knowledge is but sorrows spy,

It is not safe to know

D’AVENANT

Au premier abord il peut paraître surprenant que je me sois livré quelque temps à la contrebande d’encyclopédies bilingues dans l’océan Indien. Mais je peux apporter de ce fait une explication rationnelle propre à satisfaire les esprits les plus sceptiques et les plus rassis, toujours prompts à soupçonner dans la relation des choses s’évadant un tant soit peu de leur ordinaire la pure et simple affabulation. Tout vint de la mort d’un grand-oncle maternel qui m’avait institué son légataire universel. Cet homme avait consacré son immense fortune, amassée dans des circonstances et par des moyens qu’il convient de laisser dans une certaine pénombre, à l’édition d’une encyclopédie en vingt volumes à laquelle il avait donné son nom, dont la conception, la rédaction et l’impression avaient occupé les trente dernières années de sa vie, et qui était rédigée en français et en anglais, langues ayant à ses yeux ou à ses oreilles quelque droit à prétendre exprimer la pensée et l’ingéniosité humaines. Cela pour la simple raison qu’il était né en France, de père breton, et qu’il descendait des McGregor Campbell par sa mère. Considérant une parenté d’où découlaient ses arbitraires linguistiques, il aurait dû, semble-t-il, opter pour l’édition d’une encyclopédie en celtique ou en gaélique. Effectivement il y songea. Mais il ne put trouver parmi ceux qui pratiquaient couramment ces langues une réunion de spécialistes capables de rendre compte avec une finesse et une clarté suffisantes du fonctionnement intégral de l’humanité et de l’univers. Après avoir reçu une centaine d’articles sur la fabrication de la pâte à crêpe et les mérites comparés du bag pipe, du biniou et des uileann pipes, il se tourna vers des langues à la fois familières et assez générales pour assurer la formulation et la transmission de la totalité du savoir. Il n’est pas impossible, bien qu’il se livrât à cette entreprise par pure passion et non dans un but lucratif, qu’il ait eu, en songeant aux marchés comparés que lui offraient le celtique d’une part, l’anglais et le français d’autre part, une arrière-pensée un peu commerciale. Mais en fin de compte pourquoi deux langues ? La sincère admiration, plus, le véritable culte que mon grand-oncle vouait à la connaissance étaient entachés d’une certaine dose de ce qu’il faut bien appeler malignité. Il aspirait, croyait à l’exactitude scientifique. Mais il doutait. Pour lui le but ultime était la vérité philosophique, chose surprenante dans un esprit aussi tortueux en affaires et caricatural dans son ethnocentrisme. Il avait donc eu une idée assez perverse. Le texte anglais n’était pas la traduction du français. Ce n’était pas non plus l’inverse. Il s’agissait en fait de deux encyclopédies, l’une rédigée par des Anglo-Saxons, l’autre par des Français, sans que les uns eussent le moins du monde connaissance de l’entreprise parallèle des autres. C’était une encyclopédie comparée. Mon grand-oncle avait voulu apprécier systématiquement l’influence des cultures, c’est-à-dire des caractères particuliers liés aux origines et au milieu, sur la culture, c’est-à-dire le savoir universellement partagé et admis. On aurait pu lui objecter deux arguments qui, sans détruire absolument l’intérêt d’une telle entreprise, la relativisaient assez pour qu’on osât mettre en question son opportunité, étant donné l’investissement colossal qu’elle exigeait en travail, en temps et en devises fortes. Le premier était qu’on pouvait prévoir avec certitude, avant le déroulement même de l’expérience, que le taux de contradictions entre les deux rédactions augmenterait en raison inverse de l’exactitude scientifique des disciplines, et donc en raison directe de ce qu’on pourrait appeler leur coefficient d’humanité, ou si l’on préfère leur coefficient émotionnel. Il était aisé d’imaginer a priori la plus tonitruante cacophonie dans les domaines de la critique et de l’histoire de l’art ou de la littérature, un nombre appréciable de fausses notes dans ce qu’il est convenu d’appeler « sciences humaines », et une relative harmonie dans les disciplines régies par la pure logique abstraite ou soumises à la validation expérimentale. Ensuite on aurait été en droit de suspecter une ambiguïté permanente, dans les particularités des rédacteurs, entre ce qui leur serait soufflé par leur histoire, leurs manies et leur tempérament individuels, et ce qui tiendrait à leur appartenance géographique, linguistique et culturelle. Autrement dit, n’était-il pas convenable d’imputer les divergences entre Lefèvre et Lawrence, sans sous-estimer l’importance du milieu et des coutumes, moins au caractère français de l’un et anglo-saxon de l’autre qu’au simple fait que l’un se trouvait être personnellement Lefèvre, et l’autre Lawrence ? Cette relativité des disciplines et cette prééminence possible du privé sur le social que mon grand-oncle, dans son enthousiasme philosophique à mettre les gens au pied du mur massif et indifférencié d’un savoir n’existant que dans son imagination, n’avait pas aperçues, ce qui lui avait probablement coûté quelques millions de dollars, ne disqualifiaient pas totalement la validité de l’expérience qui gardait par endroits un certain pouvoir éclairant, parfois à la limite de la cocasserie.

Extraits

Commenter ce livre