Lupercales

Extraits

Littérature érotique et sentim

Lupercales

La légende de nos deux bas-ventres, la légende de nos anus, la légende de nos sens, la légende de nos oreilles et de nos bouches et de nos langues et de nos mains et de nos doigts, la légende de Cyprin et Sperme, la légende de nos épidermes et poils, la légende de nos position, la légende de nos rires et cris et hurlements et brames, la légende du rut et du coït, la légende de nos onanismes échangés, la légende de la fente et de la queue, la légende de Luperca Paillardin et de Lupercus Couillardin, la légende de nos matinales et vespérales et nocturnales, la légende de Volupté, la légende de nos désirs et de nos jouira : la légende des sexes. Le texte des Lupercales se réapproprie le mythe et le transforme en conte érotique joyeux, où, se fouettant les sens, deux entités mi-divines mi-humaines, Luperca et Lupercus, hantant la légendaire forêt de Brocéliande, élaborent leur propre légende d'un amour courtois érotique. Aucune frontière ne sépare le mythe, le conte et la légende. Célébrer le corps érotique sur le ton de la joie et de l'enthousiasme, à contre-poil de la tendance actuelle à le mélancoliser, sinon à l'assombrir voire à le couvrir d'un vocabulaire grossier, ordurier ou outrancièrement cru ; célébrer le corps joyeux et la langue du désir et le désir de la langue fut la ligne de conduite de l'écriture de ce texte.

02/2019

Histoire ancienne

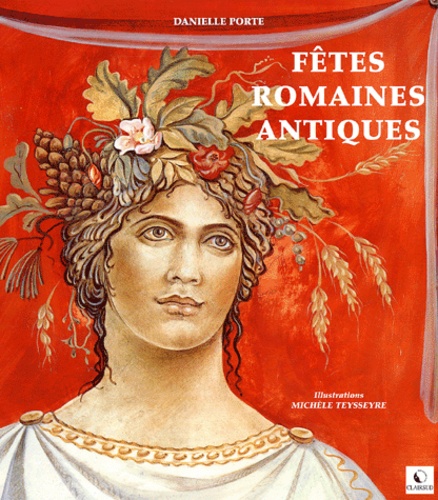

Fêtes romaines antiques

Au fil des saisons, une découverte du calendrier latin et de son histoire. Cultes publics et célébrations privées : Nouvel An, Lupercales, Saturnales, Floralia, mariage et funérailles... Entre étrangeté et familiarité, un monde encore très proche du nôtre que viennent évoquer les dessins et les fresques originales du peintre Michèle Teysseyre. L'auteur, Danielle Porte, est Maître de conférences à l'Université de Paris IV - Sorbonne. Spécialiste en civilisation latine, elle a déjà publié de nombreux ouvrages consacrés à la littérature et à la religion romaines. " BONNE ANNÉE ! " C'est ce que nos ancêtres les Romains se souhaitaient... le 15 mars, fête d'Anna Perenna. À Rome, le Jour de l'An avait lieu deux fois : le 1er janvier, comme chez nous (c'est jules César qui institua la réforme du calendrier en faisant coïncider le début de l'année avec l'entrée en fonction des nouveaux consuls) et le 15 mars, début de l'année selon l'ancien calendrier lunaire. Double prétexte à faire la fête ! On se souhaitait joyeusement " anna perenna ! ", soit autant " d'années à vivre " que de coupes vidées... C'est dire si les retours étaient titubants ! " Je suis tombé, la dernière fois, sur un cortège à mentionner, me semble-t-il : une vieillarde ivre, qui traînait son vieux, ivre aussi. " Ovide, " Les Fastes ".

12/2001

Sociologie

Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes volume 93-1. Fascicule 1

RESUMES Julien Bocholier. - Le "petit Homère" de Chateaubriand Cet article propose une première édition des essais de traduction de Chateaubriand contenus dans son exemplaire de l'Iliade (chants IX à XII) conservé à la Bibliothèque nationale de France (Smith-Lesouëf, 135). Après avoir proposé une datation de ces fragments, autour de 1805, et indiqué leur probable contexte de rédaction, nous examinons d'abord le rapport de Chateaubriand au texte grec, et notamment l'intermédiaire que constituait pour lui la traduction latine contenue dans son volume ; puis, nous étudions, dans Les Martyrs et Les Natchez, les passages susceptibles d'avoir été influencés par les extraits d'Homère traduits par l'auteur. Bénédicte Chachuat. - Note à Lucain, Bellum Ciuile Le vers 43 du chant 7 du Bellum Ciuile est l'un des vers les plus discutés du poème de Lucain : les éditeurs ne s'accordent pas sur le texte à éditer et nombreux sont ceux à avoir tenté de le corriger. Il s'agira dans cet article de montrer d'abord pour quelles raisons le texte transmis par les manuscrits doit être considéré comme corrompu, ce qui aujourd'hui n'est pas admis par tous les philologues. Après avoir localisé et expliqué l'erreur, nous envisagerons ensuite les différentes solutions, jusque-là insatisfaisantes, qui ont été proposées pour remédier à cette corruption. L'étude d'une conjecture inédite permettra enfin de dégager le sens attendu du passage à défaut de pouvoir reconstituer avec certitude le texte de Lucain. Catherine Dobias-Lalou. - Retour sur les contractions e+e du dialecte cyrénéen Dans sa synthèse sur le dialecte cyrénéen publiée en 2000, l'auteur proposait pour la contraction des voyelles brèves moyennes antérieures une explication grapho-phonétique originale qui n'a guère convaincu. Il semble opportun de rouvrir le dossier avec le recul du temps, bien que la documentation nouvelle ait fourni peu d'éléments discriminants. Les exemples les plus nombreux appartiennent à deux types morphologiques, les nominatifs pluriels comme ??? ? ? et les infinitifs actifs comme ??? ? ??? . En réexaminant la place de ces formes dans leurs systèmes flexionnels respectifs, on peut finalement expliquer les uns et les autres par des remaniements morphologiques, phénomène particulièrement développé dans les présents contractes en -? ? . Le dialecte cyrénéen appartient bien au dorien "sévère" . Antoine Foucher. - Les uersus aurei chez Virgile, des Bucoliques à l'Enéide En nous appuyant sur une définition stricte du uersus aureus, nous analyserons dans cet article les structures verbales, phoniques et métriques de ce type de vers dans les trois oeuvres majeures de Virgile pour y montrer l'influence de Catulle, mais aussi les évolutions en fonction des genres pratiqués par Virgile. Nous nous intéresserons aussi aux emplois du uersus aureus dans les oeuvres de Virgile : s'il est vrai qu'il apparaît souvent devant ponctuation forte, plus largement, il contribue à la colométrie virgilienne en s'associant à des structures syntaxiques déterminées, tout comme il est indubitablement associé à des structures ou à des thèmes particuliers, tels que la description. Bruno Helly. - Les datifs en et dans les dédicaces et épitaphes thessaliennes en alphabet épichorique (VIe-Ve s. av. J. -C.) Il est connu que dans les inscriptions thessaliennes des vie et ve s. av. J. -C. en alphabet épichorique, on trouve un datif singulier -? ?? , souvent simplifié en -? ? pour les noms féminins et masculins en /-a/, et un datif singulier -o ? simplifié en -o pour les noms en /-? /. Cependant, dans de nombreuses inscriptions de cette période, en particulier dans les épitaphes, ces datifs ont souvent été interprétés comme des génitifs de substantifs masculins, Un recensement exhaustif de ces inscriptions montre que ce sont bien des datifs qui sont utilisés dans les formules funéraires, associés aux substantifs ??? ? ? , ??? ? ? , ??? ? ??? ? , ??? ? et avec des verbes comme ??? ? ??? , ??? ? ??? ? ou même le simple ??? ? . On peut tirer de l'utilisation de ces datifs en -? ?? /? ? et -o ? /-o des informations non seulement pour l'histoire du dialecte, mais aussi sur la manière dont on exprimait à cette époque le rapport des vivants et des défunts au monument funéraire. Dimitri Maillard. - César et l'apparat royal Quand le 15 février 44, à l'occasion des Lupercales, César se présente vêtu de la toge pourpre et s'assoit sur une chaise curule dorée, le dictateur réactive une tradition selon laquelle ces deux éléments n'étaient associés que pour les anciens rois. Un point vient appuyer cette hypothèse : toge pourpre et chaise curule font partie des insignes de pouvoir offerts par le Sénat aux souverains alliés. Le propos s'attache à démontrer la nature royale de ces dons, qui pourraient se fonder sur un costume antérieur à l'apparat républicain. L'incompatibilité entre la chaise curule et la pourpre est levée par César aux Lupercales ; l'ensemble n'est pas commenté par ses contemporains, du fait du diadème tendu par Antoine ce jour-là, mais César réactivait en fait l'ancien apparat royal. Sophie Minon. - Dérivation en -? ? - ou en -o ? - : critères distributionnels. Le cas des anthroponymes en ??? ? ?? - vs - ??? ? ??? ? , -? ??? ? ? L'objet de cette étude était de vérifier, en prenant l'exemple des anthroponymes composés faits par dérivation en -? ? - ou en -? -, à partir du radical ??? ? °, si les échanges, abondamment représentés dans les composés lexicaux et anthroponymiques, entre les deux voyelles, en position soit de voyelle de jonction entre leurs deux membres, soit de voyelle prédésinentielle, prouvent un caractère interchangeable qui s'expliquerait morphologiquement par différentes formes d'analogies ou bien si d'autres motivations ont pu jouer, voire interférer avec la précédente. S'il est impossible de tirer de conclusions qui vaillent pour la série de noms dans sa totalité (trop de critères interfèrent, y compris celui de la mode, parfois induite par l'existence de tel porteur prestigieux du nom), il n'est du moins guère apparu que le critère aréal/dialectal, dont on a montré qu'il avait joué par exemple dans la distribution de /a : / et de /o/ prédésinentiels pour les composés du lexique, doive être, en revanche, invoqué pour leur distribution dans les anthroponymes en -? ??? ? ? /? ? et -? ? /? ??? ? ? de l'époque alphabétique. Dans la hiérarchisation de ceux qui ont véritablement contribué à la configuration de cette famille de noms, sémantique et pragmatique viennent en premier, et l'accent pourrait avoir parfois contribué au marquage du sens, tandis que certains choix morphologiques sont apparus comme infléchis par le rythme.

02/2021