Olga Medvedkova, Emilie d' Orgeix

Extraits

Beaux arts

Architectures de guerre et de paix. Du modèle militaire antique à l'architecture civile moderne

11/2013

Littérature française

Les anges stagiaires

11/2017

Littérature française

Destinations

05/2017

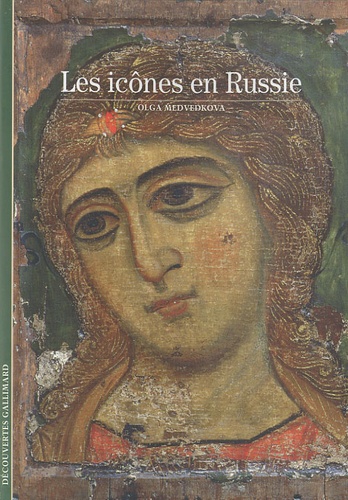

Encyclopédies de poche

Les icônes en Russie

03/2010

Théâtre - Pièces

Réveillon chez les Boulgakov

04/2021

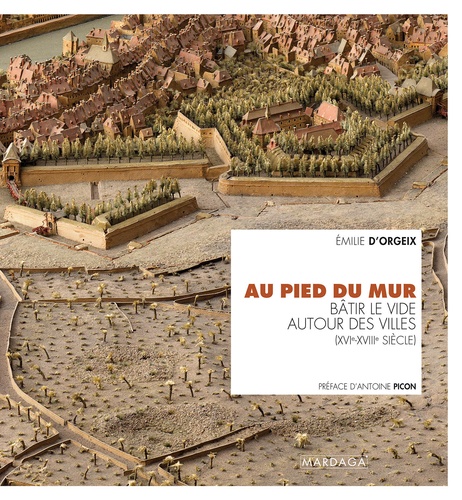

Beaux arts

Au pied du mur. Bâtir le vide autour des villes (XVIe-XVIIIe siècle)

03/2019

Sports

Jean d'Orgeix. La fureur sacrée

03/2014

Littérature étrangère

Olga

01/2019

Littérature française

Olga

09/2021

Théâtre

Villa Olga

01/2011

Lecture 6-9 ans

Les champignons d'Olga

04/1993

Thrillers

La faute d’Olga

02/2022

Histoire internationale

Histoire de Saint-Pétersbourg

05/1996

Histoire de la peinture

30 raisons d'aimer la peinture russe du XIXe siècle

04/2020

Contes et nouvelles

Olga et léon

01/2023

Poésie

Romance pour Olga

10/2021

Romans historiques

Olga la Juive

03/2017

Histoire de l'architecture

L'armée dans la ville. Forces en présence, architectures et espaces urbains partagés (XVIe-XXIe siècle)

07/2022

Beaux arts

Architectures modernes. L'émergence d'un patrimoine

06/2012

Littérature française (poches)

Le crime d'Olga Arbélina

06/2000

Littérature étrangère

Volga, Volga

03/2015

Histoire internationale

Le mystère Olga Tchekhova

10/2005

Lecture 6-9 ans

Olga et les traîtres

12/1996

Histoire internationale

Olga. Allemande, juive, révolutionnaire

01/2015

Littérature française

Emilie

01/2021

Littérature française

Emilie

03/2018

Littérature française

Émilie ?

10/2021

Littérature française

Olya

09/2019

Lecture 6-9 ans

Olga s'inscrit au club !

07/1998

Littérature française

Olga Potanine. Traduit du russe

10/2020