Leszek Kolakowski

Extraits

Religion

Dieu ne nous doit rien. Brève remarque sur la religion de Pascal et l'esprit du jansénisme

04/1997

Religion

CHRETIENS SANS EGLISE. La conscience religieuse et le lien confessionnel au XVIIème siècle

09/1987

Religion

Philosophie de la religion

12/1997

Sciences politiques

Comment être socialiste-conservateur-libéral ?

04/2017

Littérature étrangère

Treize contes du royaume de Lailonie

11/2015

Philosophie

L'Europe et les intellectuels

06/1984

Ethnologie

Le livre des savoirs. Conversations avec les grands esprits de notre temps

10/2007

Romans historiques

A l'ombre d'Enigma. La rencontre des Fouzes

06/2016

BD tout public

La route de Tibilissi

04/2018

Sciences politiques

Le réveil des somnambules. Le parti communiste, les intellectuels et la culture (1956-1985)

01/1987

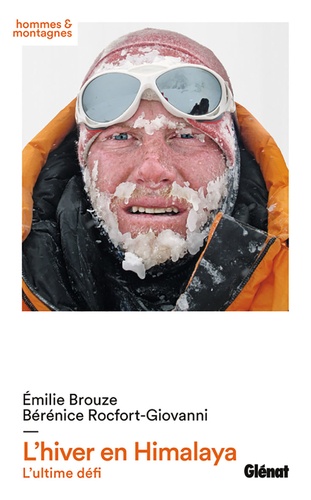

Montagne

L'hiver en Himalaya. L'ultime défi

02/2020

Philosophie

La valeur du hasard. Ma vie

08/2020

Histoire de France

La foi des vaincus. Les "révolutionnaires" français de 1945 à 2005

03/2005