Les données scientifiques saisies par le droit

Extraits

Droit

Les données scientifiques saisies par le droit

11/2019

Droit comparé

La durabilité saisie par le droit

09/2023

Droit

La biométrie saisie par le droit public

01/2019

Histoire du droit

La fin de vie saisie par le droit

05/2024

Voies d'exécution

Droit des saisies et voies d exécution

06/2022

Voies d'exécution

Pratique des saisies mobilières en droit OHADA

04/2021

Ethique et droit

La neuroéthique saisie par le droit. Contribution à l'élaboration d'un droit des neurotechnologies

04/2023

Sociologie

Le genre humain N° 38-39 : La pauvreté saisie par le droit

09/2002

Propriété industrielle

Droit des données de la recherche. Science ouverte, innovation, données publiques

03/2022

Multimédia

Le droit des données personnelles en schémas

03/2024

Religion

Saisis par Dieu. Le château intérieur

10/2019

Droit communautaire

L'effectivité de la protection des personnes par le droit des données à caractère personnel

10/2022

Presse, audiovisuel

Droit des données à caractère personnel

10/2023

Droit

La vulnérabilité saisie par les juges en Europe

01/2014

Droit

La dignité saisie par les juges en Europe

03/2011

Littérature française

La saga des Saisies

12/2017

Droit

Regards sur le nouveau droit des données personnelles

11/2019

Droit

La blockchain saisie par le droit. Volume 1, Textes en français et en espagnol

10/2019

Philosophie du droit

L'émergence d'un droit des données

12/2023

Multimédia

RGPD et droit des données personnelles. 5e édition

09/2021

Droit pénal

Droit et pratique des saisies et confiscations pénales. Edition 2024-2025

Droit pénal

Droit et pratique des saisies et confiscations pénales. Edition 2022-2023

09/2021

Multimédia

Droit des données personnelles. L'essentiel en fiches

10/2023

rgpd

Droit et protection des données à caractère personnel

12/2022

Droit

Eviter les conflits par le droit

10/2019

Criminologie et sicence pénite

Police scientifique. Le renseignement par la trace

09/2023

Multimédia

Données et technologies numériques. Approches juridique, scientifique et éthique

05/2021

Sociologie politique

Cultures & conflits N° 122, hiver 2021 : Sexe, droit et migrations. La traite des êtres humains saisie par les institutions

10/2021

Phytothérapie

Soigner par les bourgeons. Précis de gemmothérapie - Fondements scientifiques

02/2024

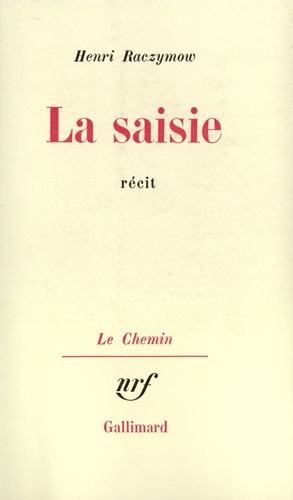

Littérature étrangère

La Saisie

09/1973