Le légendaire au XIXe siècle. Poésie, mythe et vérité

Extraits

Critique littéraire

Le légendaire au XIXe siècle. Poésie, mythe et vérité

04/1997

Littérature comparée

Le mythe de Chopin (XIXe-XXe siècles)

Littérature comparée

Le mythe de Chopin (XIXe-XXe siècles)

10/2023

Critique Poésie

Poésie pure et société au XIXe siècle

05/2022

Petits classiques parascolaire

La poésie française au XIXe siècle. Anthologie

10/2011

Pléiades

Anthologie de la poésie française. XVIIIe, XIXe et XXe siècles

05/2000

Sciences historiques

Armes en guerre XIXe-XXIe siècles. Mythes, symboles, réalités

01/2012

Critique littéraire

Le vampire dans la poésie française. XIXe-XXe siècles - Anthologie

10/2019

Psychologie, psychanalyse

Le mythe individuel du névrosé. Poésie et vérité dans la névrose

11/2007

Sciences historiques

Hésingue aux XIXe et XXe siècles

04/2019

Théâtre - Essais

La photographie au théâtre. XIXe-XXIe siècles

04/2021

Religion

Les deux cathédrales. Mythe et histoire à Chartres (XIe-XXe siècle)

11/2012

Poésie

Anthologie de la poésie en Bretagne au XXe siècle

07/2019

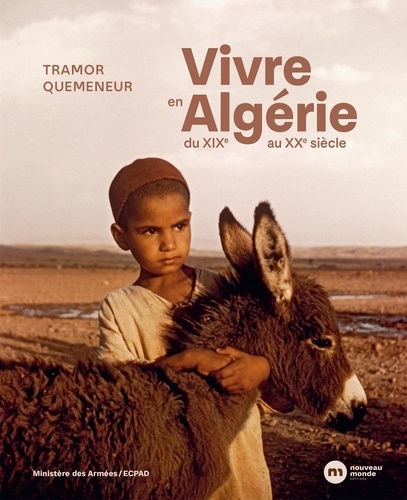

Ethnologie et anthropologie

Vivre en Algérie. Du XIXe au XXe siècle

10/2022

Histoire internationale

Les îles britanniques au XIXe & XXe siècles

01/2011

Théâtre

Au théâtre ! La sortie au spectacle, XIXe-XXIe siècles

12/2014

Critique littéraire

Le mécénat littéraire aux XIXe et XXe siècles

03/2019

Monographies

Face au visage. XXe - XXIe siècle

10/2023

Sociologie

Existences précaires. Etudes de cas : XIXe, XXe, XXIe siècles

04/2019

Critique littéraire

Le Mythe de la femme indigène. De Baudelaire au XXe siècle

10/2019

Sciences historiques

Générations historiennes. XIXe-XXIe siècle

10/2019

Traduction

Traduction et transmédialité (XIXe-XXIe siècles)

08/2021

Critique littéraire

La poésie au XXe siècle. Tome 3, Métamorphoses et Modernité

11/1988

Généralités

Maladies mentales et sociétés. XIXe-XXIe siècle

05/2022

Beaux arts

Art et technique aux XIXe et XXe siècles

09/1988

Histoire internationale

Le monde colonial. XIXe-XXe siècle

08/2001

Sciences historiques

La Population française aux XIXe et XXe siècles

02/1989

Muséologie

Les universalités muséales aux XIXe et XXe siecles

01/2023

Beaux arts

Ecrivains et artistes : entre échanges et rivalités (XIXe, XXe et XXIe siècles)

03/2019

Biographies

Le teinturier au XIXe siècle

03/2023