La vision dionysiaque du monde et autres écrits sur la tragédie

Extraits

Nietzsche

La vision dionysiaque du monde et autres écrits sur la tragédie

10/2023

Nietzsche

La vision dionysiaque du monde

04/2022

Sociologie

La tragédie. Socio-anthropologie d'une vision du monde

02/2021

Protestantisme

Les tueurs de visions. Quand la vision meurt sur les genoux

07/2021

Pléiades

La condition humaine. Et autres écrits

09/2016

Poésie

Vision du monde

07/2021

Critique littéraire

La vision du monde de Balzac et de Schopenhauer

04/2019

Philosophie

Eloge de la folie et autres écrits

07/2010

Philosophie

De l'esprit géométrique. Ecrits sur la Grâce et autres textes

10/1999

Sciences politiques

Contre la présidence et autres écrits pamphlétaires

02/2022

Religion

Autres écrits

02/2014

Psychologie, psychanalyse

Autres écrits

04/2001

Compositeurs

Le Parfait Wagnérien et autres écrits sur Wagner

02/2022

Poésie

Vision et prière. Et autres poèmes

05/1991

Actualité médiatique internati

Une vision du monde

02/2022

Droit

La prise de parole. Et autres écrits politiques

12/1994

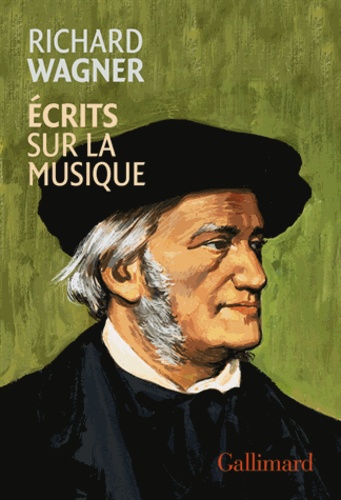

Musique, danse

Ecrits sur la musique

04/2013

Critique littéraire

Ecrits sur la littérature

12/2005

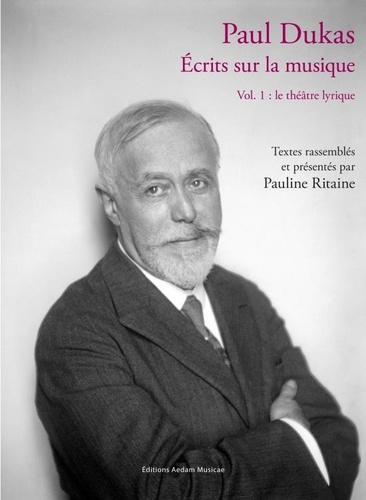

Musique, danse

Ecrits sur la musique

Musique, danse

Ecrits sur la musique

Ethnologie et anthropologie

Ecrits sur la Chine

02/2021

Littérature étrangère

Écrits sur la France

02/1998

Sociologie

Ecrits sur la mortalité

06/2023

Critique littéraire

Ecrits sur la littérature

05/2006

Généralités médicales

Ecrits sur la médecine

06/2002

Religion

Écrits sur la religion

11/1996

Psychologie, psychanalyse

Ecrits sur la psychanalyse

02/2019

Critique

Ecrits sur la littérature

10/2022

Musique, danse

Ecrits sur la musique

07/2019

Histoire de la philosophie

Écrits sur la musique

11/2013